高职院校三维教学质量保证体系建设

作者: 乔巍 强伟纲 姜敏凤

[摘要]当前高职院校教学质量管理面临的关键问题有:质量主体间联动难,各主体的协同合力未充分形成;质量运行控制难,各阶段的流程及运行状态不透明;持续改进施策不精准,信息化技术与教学质量管理未充分融入。基于此,本研究建议通过与信息技术深度融合,围绕“主体、流程、机制”三个维度构建教学质量保证体系,有效化解三难问题。

[关键词]高职院校;教学改革;教学质量管理

[作者简介]乔巍(1982- ),男,江苏射阳人,无锡职业技术学院,副教授,硕士;强伟纲(1973- ),男,江苏无锡人,无锡职业技术学院副院长,研究员,硕士;姜敏凤(1963- ),女,江苏无锡人,无锡职业技术学院,教授,硕士。(江苏 无锡 214121)

[基金项目]本文系2021—2022年度新疆维吾尔自治区伊犁州职业教育研究课题立项一般课题“产教深度融合背景下的职业院校实训基地建设的研究与实践”(项目编号:YLZJ202225,项目主持人:乔巍)、2020年无锡市职业教育创新发展专项研究立项重点课题“产业转型升级背景下无锡市农村转移人口终身职业技能培训策略研究”(项目编号:2020ZJZD02,项目主持人:乔巍)和2021年无锡职业技术学院校级教育教改课题“基于产教深度融合的高职实训基地建设运行机制与管理模式的研究与实践”(项目编号:JG2101,项目主持人:乔巍)的阶段性研究成果。

[中图分类号]G717 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2022)16-0107-05

当前,高职院校仍然存在不同程度的粗放式、经验式教学管理情况,人才培养质量与社会预期存在一定差距,人才供给侧矛盾依然存在。为实现职业教育高质量发展,办学单位和研究机构应加大对教学质量保证体系的研究,积极构建科学高效的教学质量保证体系。本文拟通过阐述教学质量保证构建的动因,分析现存教学质量保证体系存在的关键问题,提出三维教学质量保证体系建设路径,以期为高职院校构建教学质量保证体系提供思路和方法。

一、教学质量保证体系构建的现实动因

1.国家职业教育相关政策文件的质量导向。近年来,教育部相继出台了一系列提高教学质量的政策文件,要求高等学校进一步确保教学工作的中心地位,牢固树立质量意识,尤其要加强教学质量保证体系建设,真正把教学质量当作学校发展的生命线。相关研究指出,高等学校应“切实发挥学校的教育质量保证主体作用,不断完善内部质量保证制度体系和运行机制”。2018年12月,我国新修订颁布的《中华人民共和国高等教育法》明确规定:“高等学校应当以培养人才为中心,开展教学、科学研究和社会服务,保证教育教学质量达到国家规定的标准。”高等职业教育作为类型教育,承担了培养一线所需的高素质技术技能人才的重任,理应积极探索与实践凸显高职院校特色的教学质量保证体系。这对于提高人才培养质量、提升学校内部教育教学治理能力具有重要的现实意义。

2.社会对高素质技术技能人才的迫切需求。目前,我国经济正处于产业转型升级期,因高端技术技能人才储备不足而导致的我国产业结构转型升级困难成为制约我国经济发展的最大瓶颈。高职院校办学立足地方、服务区域经济社会发展,是培养社会急需的复合型技术技能人才的重要基地。为提升社会参与度和认可度,保证培养的人才规格符合社会需求,往往采用订单班、现代学徒制、产业学院等多种形式的办学模式。为保证人才培养目标顺利达成,持续输出高素质技术技能人才,构建教学质量保证体系尤为重要。

3.高职院校实现高质量人才培养的内在需要。党的十九大提出“高质量发展”的新表述,表明中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。经济的高质量发展离不开坚实的人才和技能支撑,产业结构优化升级对人才质量和规格的要求必将更为严格。2021年,《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》进一步要求“深化教育教学改革”“完善质量保证体系”。高等职业教育作为职业教育的一个重要层次、中国特色职业教育体系的关键一环,要确保向社会输送的应届毕业生符合企业岗位需求,必须构建高水平的教学质量保证体系,这也是高职院校实现自身不断发展的内在需要。

二、教学质量保证现存的关键问题及分析

1.质量主体间联动难。教学质量管理涉及教、学、管等多主体的参与协作,现代质量观已明确多主体的共同作用,质量管理也追求从管理向治理的转变。教学质量的保证主体涉及学校、专业团队、课程团队、教师、学生等方面,充分发挥各主体的协同作用是院校教学管理向治理转变的必然要求。以往质量保证联动困难的原因有三:一是主体的责任义务不明确,目标任务不一致,标准不清晰,方向不一致。二是各主体间缺乏信息沟通,导致各主体经常处于信息孤岛,无法掌握对象及事件的全貌。三是问题解决的关联者不明确或沟通协调不畅,无法形成质量提升的合力,最终导致管理过程中个体、组织、团体间往往处于不同层面、各自为政。特别是教师、学生,在质量保证关系网中处于边缘地位,学校在实施教学质量保证时未赋予这些群体相应的职责与权利,导致联动的动机与动力不足。另外,校内也缺乏连接各事务、各主体的部门,亟须挖掘联动的连接点。

2.质量运行控制难。有序是指质量保证有对应流程,前后时间序列相扣。可控是指各阶段的运行状态可见,动态可控。以往管理过程中质量运行控制难的原因有三:一是质量运行流程不明晰,缺乏工作、行动路径指引;二是各阶段运行状态不透明,质量控制存在随机性;三是缺乏质量运行控制的机制保证,特别是以往质量控制的相关制度不成体系,且未覆盖质量运行流程的各个阶段。这些最终导致原有的质量运行过程中出现无明确策略、无过程展示、无具体结果的“三无”困境。

3.持续改进施策不精准。持续改进施策不精准的原因有三:一是由于监测的指标对主体行为有导向作用,因此,开发导向性、精确性、对象适用性的指标体系对揭示质量运行状态十分必要,但过程指标采集难、分析难,导致目前各种指标重结果而轻过程,无法精确定位。同时,普遍性指标无法体现个体的特殊性,不适用内部数据治理。二是信息化程度不够,软硬件基础薄弱,各质量主体数字化意识不够,缺乏数据驱动意识。三是数据应用研究不够,缺乏基于理论基础和教学规律的数据模型构建能力。这些最终导致阶段性抽检只能了解到某时间点、某部分的状态,无法看到全貌,也不深入,无法发现信息之间的关联及因果关系。

三、三维教学质量保证体系的建设思路

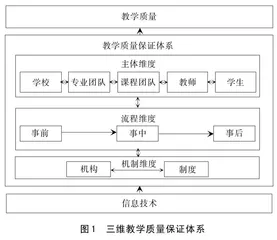

教学质量保证体系就是要通过一定的教学管理制度、规章、方法、程序和机构等把教学活动加以系统化、标准化及制度化。高职院校可以依据教学质量生成的核心要素,围绕“主体、流程、机制”三个维度,系统性、精细化设计质保体系,深度融合信息技术,构建主体联动、流程可控、机制高效的三维教学质量保证体系(见图1)。

主体维度可以明确质量管理谁来负责的问题,要求质量管理各相关主体共同参与。通过构建上下贯通、横向连接的目标标准体系,形成主体间与各事务的联动衔接点。流程维度运用约瑟夫·朱兰质量管理原理,优化质量改进螺旋,创新性地形成事前设计建标、事中质量控制、事后诊断改进“三部曲”质量保证方法,全程确保质量运行路径清晰、过程可控。其中,三部曲对应三工具——设计建标(SWOT分析)、常态纠偏(预警推送)、阶段改进(测量诊断工具),从而实现管理流程的操作与实施。机制维度按照决策、实施、监控、服务等职能,通过设立职责明确、分工协作的组织机构,建立由“规划标准、运行管理、约束激励、研究实践”组成的四模块质量制度体系。重点通过机构、制度为质量管理提供保证,规范多主体行为。

(一)理论层面

该体系建设借鉴了质量协同治理理论,在主体维度上,可实现全员参与和主体间联动;在流程维度上,可实现全程质量控制;在机制维度上,可实现全方位的质量保障,最终形成具有特色的主体联动、流程透明、机制高效的高职院校教学质量保证体系。该质量保证体系通过深度融合信息技术,将实现“决策不再拍脑袋、教学不再凭感觉、学习不再无目标、评价不再讲大概”的现代化教学治理愿景,实现由个体被动到全员联动、由阶段性干预到全程可控、由零散无序到系统全面的螺旋上升。

(二)方法层面

该体系构建时,对复杂的质量生成流程化繁为简、流程固化。利用信息化工具,形成系统的可操作的事前、事中、事后“三部曲”质量保证方法,以实现对质量生成的全程干预。事前科学制定规划,确立目标标准、建立质量模型,利用目标管理系统分解落实于质量主体;事中实时感知质量生成过程,对出现的质量偏差多举措进行预警推送,精准开展常态纠偏;事后周期性对标分析和预测,对发现的问题开展原因分析、策略研究,提出改进措施,形成质量阶段改进的螺旋。

(三)技术层面

该体系构建时,信息技术赋能质量保证体系进行全程精准的测量、评价和预测,质量保证体系亦能极大地推动信息化建设进程与水平。基于大平台小应用的理念,运用中台技术,完善并集成学习中心和业务系统,构建综合服务平台,最终形成质量全程数据源头采集、反馈信息实时推送机制;运用大数据技术,构建全量数据中心,实现数据治理和共享,为质量全程干预提供精准真实数据;根据质量指标的关联性,运用智能分析技术,构建校情综合分析与决策支持平台,实现指标无感知测量、对标分析、画像呈现和预警推送。在技术层面上,通过构建基于数据驱动的常态纠偏与阶段改进相结合的闭环质量管理平台,突出以提高人才培养质量为核心,进一步科学有效地促进学校治理能力与水平的提升。

四、三维教学质量保证体系的建设路径

(一)以“目标任务流、质量信息流”破解主体间联动难

主体间联动是指质量主体在意识、认知、行动层面保持一致或相互支撑。教学是教、学、管多主体参与的过程,在强调主体的同时,也要重视主体间联动性。现代质量观已明确多主体的共同作用,质量保证也追求从管理向治理的转变,教学从管理向治理转变同样是大势所趋。学校定目标、分任务,通过校园多主体的参与来实现既定目标。

1.以专业为载体,形成“上挂下联”的全局性目标任务流。聚焦专业,串联起学校“专业集群—专业群—专业—课程”的目标标准,明确主体间的权责关系,围绕目标标准创设各层级工作任务,形成目标任务流,据此建设目标管理系统(“学校重点工作”“双高建设专业群”“教师个人发展”“学生成长成才”等),进行任务调度,逐级分解、完成任务,通过个人发展与组织目标的贯通融合,使各级主体主动参与到组织目标的实现中,多主体协作形成合力。

2.以共享为支撑,形成“互通互联”的质量信息流。基于质量生成流程,优化学习中心和业务系统,构建全量数据中心,实现动态感知运行状态、数据治理及共享,形成全方位的质量信息流。针对质量测量出现的偏差,多向反馈预警,共同研讨对策,实现主体间联动。

(二)以“三部曲”破解质量运行控制难

1.融“三部曲”于质量螺旋,形成常态化质量保证方法。运用朱兰质量管理原理,优化“8字螺旋”质量运行单元,创新性地形成事前、事中、事后“三部曲”质量保证方法,全程、全方位确保质量运行路径清晰、实施有效,成为学校常规工作流程。事前科学制定规划,基于smart原则构建“上挂下联+横向贯通”的全局性目标与标准链,破解目标不落地、任务缺标准的尴尬。目标是质保体系的起点,是质量主体内生动力的源泉。以学校总发展目标为引领,量化目标任务,明确责任主体,将总规划目标细分为各重要专项事业分规划、拆解为各二级教学单位发展子规划,二级分院再分解到专业、课程、教师、学生,从而使各主体目标明确、责任明晰、标准可参、手段有引。通过确立目标标准指标、建立质量模型,利用目标管理系统分解落实于质量主体。事中实时感知质量生成过程,对出现的质量偏差预警推送,精准开展常态纠偏。以专业建设为例,事中动态监控专业建设与运行状况,发现专业建设目标偏离时及时进行专业预警纠偏,专业建设运行状况主要通过目标管理系统监控,如专业报到率、就业率、专业建设成效等信息。事后周期性对标分析和预测,利用大数据分析精准测量与评价,对质量结果及阶段性结果进行分析、展示、对比、评价,依据评价结果进行奖励惩罚,形成主体间既竞争又互为依存的关系,对发现的问题开展原因分析、策略研究,提出改进措施,最终形成质量阶段性改进的螺旋。