基于应用型人才培养的工程力学课程教学改革探索实践

作者: 王国斌 马婕 刘志军

[摘 要]文章针对应用型本科院校机械设计制造及其自动化专业工程力学课程在教学内容、教学方法和考核方式等方面存在的问题,提出教学内容模块化、采用案例教学法及“N+1+1”过程考核机制、改善实践教学条件等一系列教学改革措施,对工程力学课程从教学改革、课程思政建设到线上线下混合式课程建设的思路进行了探索。

[关键词]应用型人才;工程力学;教学改革

[中图分类号]G642.0 [文献标识码]A [文章编号]2095-3437(2024)04-0065-04

2017年以来,随着成果导向教育理念在银川能源学院(以下简称我校)落地生根,我校确立了应用型本科的办学定位。应用型本科院校的主要任务是培养能够将成熟的技术和理论应用到实际的生产、生活中的技术技能型人才,即应用型人才。应用型人才的培养模式具有以下特点:一是知识结构围绕一线生产的实际需求进行设计,强调基础、成熟和适用的知识;二是能力培养方面注重对基本知识的熟练掌握及灵活应用;三是重视教学过程中的实验、实习、实训教学环节,以此培养学生对知识的应用能力[1]。课程是应用型人才培养的重要载体,其教学内容、教学方法、考核方式以及课程思政建设等内容,无不对应用型人才培养起着非常重要的作用。

工程力学课程是机械设计制造及其自动化专业(以下简称机制专业)的一门专业基础课程,也是本专业的核心课程之一,是涉及学生今后走上工程技术领域岗位后广泛应用的技术的技术基础课[2]。本课程在专业人才培养中具有“承上启下”的作用,对本课程的教学改革进行探索,对为地方经济和社会发展培养应用型本科毕业生具有重要意义。

一、我校工程力学课程教学存在的问题

(一)教学内容难度大,学时少

机制专业工程力学课程内容由理论力学与材料力学两部分组成,教学内容多,难度大,涉及大量的理论推导,学生“挂科率”居高不下。此外,在我校新修订的人才培养方案中,本课程的教学学时由原来的144学时压缩至88学时,在学时减少、教学内容未减的情况下,传统的以教师为中心的教学方式已不能保证课程教学质量[3]。近年来,随着新工科建设的不断深化,跨学科融合培养进一步增加了学生学习的难度,这对于教师和学生而言,都是新的挑战。

(二)教学方法陈旧,实践教学缺乏挑战

传统的工程力学课程在教学过程中需要教师完成大量的板书推导,这种教学方法费时且费力,导致教学进度较慢,在课时量减少的情况下,无法保证高质量完成所有课程内容的教学,教学效果较差。此外,实践教学以传统的演示性实验(如拉伸、压缩、扭转、冲击)为主,缺乏综合性、设计性实验,实验教学缺乏挑战性,这与“两性一度”的金课建设标准有很大差距。

(三)考核机制单一,评价反馈缺乏

工程力学是机制专业的核心课程之一,传统的考核方式为考试,课程成绩以期末考试成绩为主,无法考核学生在学习过程中的课程参与情况,也无法充分反映学生应用力学知识解决工程实际问题的能力。

以上种种因素导致我校工程力学课程教学难以适应应用型人才培养的基本要求,也难以达到新工科背景下“金课”建设的标准,因此需要对课程教学的各个环节进行改革。

二、工程力学课程教学改革实践

(一)课程建设思路

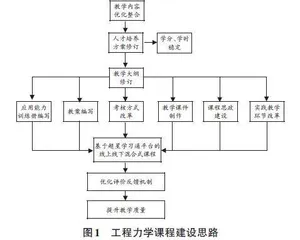

根据应用型人才培养的基本要求,进行教学内容的优化与整合,将理论与实践相结合,突出课程的实践性。根据专业人才培养方案确定学分和学时,进行教学大纲的修订。根据教学大纲的要求,进行考核方式、教学方法、实践教学等多方面的改革,并进行课程思政建设,最终建立基于超星学习通平台的线上线下混合式课程,全面提升课程教学质量。课程建设思路见图1。

(二)课程教学内容优化

优化后的教学内容既保留工程力学课程严谨的理论体系、清晰的逻辑关系,又强化应用型教学内容,力求体现以“应用”为目的、以“必需、够用”为度、以“讲清概念、强化应用”为重点的原则,将课程内容整合成静力学、材料力学、运动学、动力学4个模块,使学生充分了解课程的知识体系以及各个模块之间的相互关系。调整后的教学内容见图2。

(三)课程教学方法改革

教学过程侧重培养学生对理论知识的工程应用能力,因此,在教学设计中以实际工程问题、后续课程中的受力分析等作为课程教学案例,按照“案例导入—分析问题—理论知识讲授—解决问题”的主线,进行课堂教学设计。在教学实施过程中,突出“学生主体,教师引导”的理念,充分发挥学生的主观能动性,引导学生进行案例问题的分析和解决。课程典型教学案例见表1。

(四)课程考核方式改革

注重对学生学习过程的考核,制定“N+1+1”过程考核制度,变末端考试为过程监控。其中,“N”是过程考核,包括作业、实验、测验等项目,占40%;第一个“1”是课堂笔记,占10%;第二个“1”是期末考试,占50%(见表2)。

(五)实验教学改革

一是加强对实验教学过程的监控,完善实验报告的考核评价体系,切实保证实验教学效果[4]。二是加大实验室建设力度,改善实验教学条件,增加多功能力学实验台,除了设置传统的演示性、验证性实验,还增设了综合性、设计性实验,提高实验教学的挑战度,训练学生的创新思维。三是引导学生将力学课程与专业课结合起来,开发开放性实验。例如,将塑性材料的扭转变形力学性能与材料的金相显微组织结合起来,引导学生通过材料组织的变化来理解塑性材料的变形过程。通过以上种种措施,改善了课程的实践教学效果,提升了学生对课程的学习兴趣。

(六)课程思政建设

立德树人是高等教育的根本任务,课程思政建设是教育教学的重要内容。课程教学团队经过不断探索,初步形成了本课程的思政教学体系。一是以中国古代和现代的伟大工程作为工程力学的应用案例,引领学生领略中国智慧,激发学生的民族自豪感,培养学生的家国情怀。二是以实际工程事故作为教学案例,将工程伦理中的责任意识教育融入课程教学过程,增强学生的工程责任意识。三是将唯物辩证法、矛盾运动的普遍规律等哲学思维融入课程教学,提升学生的人文素养。四是用工程构件的力学特性映射人的品质,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,提升个人素质。

(七)在线教学平台建设

我校工程力学课程于2020年立项为自治区级一流课程进行建设,目标是建成线上线下混合式一流课程[5]。本课程依托超星学习通平台进行线上线下混合式课程建设,将信息化与教学深度融合,集教学课件、课后习题、教案等教学资源于一体。教师通过在线教学平台完成课前预习、课后辅导答疑、话题讨论等教学任务的发布,学生利用手机端app完成作业、测验、预习、讨论等,增强师生之间的互动,避免了师生联系不够紧密、课后互动不足的情况,真正做到融课程、学习、评测、交互于一体。本课程线上线下混合式教学模式见图3。

三、教学改革实践效果与评价

笔者依据机制专业2019级、2020级、2021级三届学生的课程成绩变化来评价教学改革实践效果,并在课程结束后通过问卷调查的方式,对学生在学习过程中的满意度进行了调查,了解学生对课程的评价。

在学生成绩方面,学生的卷面成绩呈逐渐提升的趋势,课程通过率也在提升(见图4)。这充分说明,随着教学改革的不断深入、教学内容的优化与整合、教学方式方法的不断改进、考核方式的改革等,课程的教学效果在不断提升。

在教学评价方面,笔者通过问卷调查的方式,对学生对课程整体、教学目标、教学方法、考核方式等方面的满意度进行了调查,结果见图5。从图中可以看出,学生对课程各方面的满意度总体呈逐年上升的趋势,这也充分说明了学生对课程教学改革成果的认可。教学改革的实施提升了教学质量以及学生的学习兴趣,使课程得到了学生的好评。

四、结语

传统的工程力学课程在教学内容的组织、教学方法和考核方式等方面存在亟待解决的问题。本文基于对存在问题的分析,提出了明确的教学改革思路,以通过对课程内容、教学方法、实践教学、考核方式等方面进行改革,提高课程教学质量和教学效果,激发学生的学习兴趣;同时对课程思政建设进行了探讨,以使工程力学课程达到协同育人、立德树人的目的;此外还对线上线下混合式教学模式进行了探讨,以弥补传统线下课程教学的不足之处,明确课程建设的方向。实践证明,课程教学改革在实施过程中收到了实效,也获得了学生的认可。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 钱国英,王刚,徐立清.本科应用型人才的特点及其培养体系的构建[J].中国大学教学,2005(9):54-56.

[2] 陈璐.基于超星学习通的混合式教学在工程力学课中的应用[J].云南开放大学学报,2022,24(1):50-54.

[3] 张智聪,吴丹.“工程力学”的教学现状与改革探索[J].文山学院学报,2020,33(6):86-88.

[4] 段翠芳,张春梅.应用型人才培养模式下工程力学教学改革研究与实践[J].河南机电高等专科学校学报,2019,27(1):75-77.

[5] 乔玲,糜长稳,王莹,等.金课背景下材料力学课程线上线下混合式教学研究与实践[J]. 高教学刊,2021,7(21):111-114.

[责任编辑:周侯辰]