多元驱动的地方高校工科专业课程创新与实践

作者: 陈鑫 毛小勇 唐柏鉴 张兄武 赵宝成

[摘 要]高等工程教育发展要求工科专业课程回归工程实践,革新传统教学模式与方法。文章在分析我国高等工程教育发展的基础上,总结了科技革命、产业变革、教育理念进步和国家社会需求等影响工科专业课程建设的多元驱动力,建立了“多元驱动、问题导向”的工科专业课程建设模式,并以土木工程专业钢结构课程为例,梳理了教育理念亟待完善、思政元素融合不深、教学模式相对单一、团队建设有待加强等存在的问题。基于长期的教学实践和探索,以立德树人为指导,对课程进行了改革探索,包括:不断优化教学目标,完善课程持续改进机制;坚持立德树人,有机融入课程思政元素;落实“以学生为中心”,创新教学资源形式与载体;聚焦教育技术改革,建设全媒体教学平台;推进智慧教育融入,构建高效的课堂教学模式;构建学习共同体,打造优秀的教学团队,形成了“思想引领、机制保障、技术融合、团队协作”的教学成果。这种“多元驱动、问题导向”的专业课程建设模式在钢结构课程中的应用表明,该模式有利于课程教学创新、激发学生兴趣,能促进学生自主学习,并提升了教学效果,具有稳定性、系统性和实践性的特点。

[关键词]多元驱动;问题导向;“新工科”;钢结构课程建设;“工程教育认证”

[中图分类号]G64 [文献标识码]A [文章编号]2095-3437(2024)16-0039-08

习近平总书记在国际工程科技大会上指出:“未来几十年,新一轮科技革命和产业变革将同人类社会发展形成历史性交汇,工程科技进步和创新将成为推动人类社会发展的重要引擎。”[1]可见,在新一轮技术革命和产业变革的时代背景下,工程技术已成为社会发展的重要原动力。服务于为国家发展输出高等工程技术专业人才,高等工程教育面临着立足新发展阶段,加快培养多元化、多层次、多类型工程人才的任务[2]。为此,亟须在人才培养目标、培养制度、课程体系和培养过程等方面进行改革创新。近年来,在“一带一路”“新工科”“产教融合”“创新创业”“工程教育认证”等重大国家战略和政策、先进教育理念和方法等指引下,在工科专业人才培养模式[3-4]、课程体系重构[5-7]、评价机制[8-9]、资源建设[10]等方面进行了大量的改革与实践,取得了一定的成效。

专业课程是专业人才培养过程的主要载体,也是专业培养方案的基本元素,关系到专业人才培养目标的达成和高等工程教育改革的实现。因此,有必要建立专业课程建设与高等工程教育改革协同发展的模式,坚持推动教学内容、教学资源、教学方法等方面的持续改进,不断适应国家、社会和行业发展需求。

合理开展工科专业课程建设,首先需要厘清我国高等工程教育的发展脉络,从而为深入理解现阶段工科专业课程存在问题的历史根源、提出适应高等工程教育发展的解决方案提供借鉴。1949年以前,高等工程教育培养以通用工程人才培养为主要目标。中华人民共和国成立后,高等工程教育发展可分为以下4个阶段[4,11]:(1)1949—1978年,高等工程教育学习苏联,按照产品设置专业,培养专门工程师。(2)1978—1997年,高等工程教育开始全面恢复和重建,一方面,理工科院校数经历起伏调整,20世纪80年代理工科院校数从184所增长至275所,20世纪90年代末,我国高等教育进入综合发展阶段,理工科院校数逐渐减少并趋于稳定;另一方面,整理和规范了过于细化的工科专业设置,1984年工科专业设置由664种调整为255种,1993年工科专业门类由15个增长至22个。总体上,这一阶段我国高等工程教育以培养高级专门人才为目标,但由于受到工程科学化影响,工程教育模式与科学家培养模式相近。(3)1998—2016年,高等工程教育的发展与建设阶段,工程教育规模得到质的飞跃,工科本科生数量大幅增长。这一时期,我国部分高校工程教育培养模式开始分化,随着2010年“卓越工程师教育培养计划”的实施,逐渐形成了培养研究型、设计型、生产型、服务型四类工程人才的模式。(4)2017年至今,高等工程教育的创新与质量提升阶段,经过“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”后,“新工科”建设步入了实质推进阶段,工程教育强调培养服务国家战略、满足产业发展需求、引领行业发展方向、推动未来技术发展的紧缺人才,工科专业人才培养模式不断创新,逐渐形成高等工程教育发展的“中国经验”和“中国模式”[12]。

上述分析可见,一方面,高等工程教育改革必须通过推进专业课程建设,才能落到工程人才培养的实处;另一方面,现阶段为适应高等工程教育发展,专业课程建设也必须服务国家战略、紧跟行业前沿、对接区域发展,同时面向未来技术和产业发展。鉴于此,考虑社会经济和高等工程教育发展,构建以“多元驱动、问题导向”为核心的工科专业课程建设模式。本文以苏州科技大学(以下简称我校)土木工程专业钢结构课程为例,梳理地方高校工科专业课程教学的痛点问题,推动“以学生为中心”的工科专业课程教学改革,形成“思想引领、机制保障、技术融合、团队协作”的课程教学成果。

一、“多元驱动、问题导向”的工科专业课程建设模式

(一)影响工科专业课程建设的多元驱动力

1. 我国高等工程教育发展的趋势

近年来,我国高等工程教育从科学化逐渐回到关注工程实践的根本,相应的工科专业课程也应该回归工程。回归工程需要关注高等工程教育的系统性和整体性,在注重实践的同时追求理论和实践平衡,注重学生知识、素质、能力协调发展,满足工程教育利益相关方的需求[13]。

为此,进入21世纪后,国家层面积极推动了高等工程教育的改革发展:(1)2007年,教育部发布《教育部关于成立全国工程教育专业认证专家委员会的通知》[14],推动我国工程教育质量监控体系构建;2013年,我国成为《华盛顿协议》预备成员;2016年6月,我国成为《华盛顿协议》正式会员,标志我国工程教育专业认证体系与国际认证体系实质等效。(2)2008年,教育部高等教育司成立“CDIO工程教育模式研究与实践课题组”(CDIO意指构思Conceive、设计Design、实现Implement、运作Operate),研究CDIO工程教育模式、理念、做法,指导我国高校开展CDIO工程教育模式试点工作;同年,确立第一批18所CDIO试点高校;2016年,组织成立了“CDIO工程教育联盟”[15]。(3)2010年教育部启动实施“卓越工程师教育培养计划”,以期培养一大批创新能力强、适应经济发展需要的高质量各类型工程技术人才;2013年,教育部、中国工程院印发《卓越工程师教育培养计划通用标准》。(4)2017年起,教育部积极推进“新工科”建设,先后形成“复旦共识”“天大行动”“北京指南”,探索中国工程教育模式;2018年3月,教育部办公厅印发《关于公布首批“新工科”研究与实践项目的通知》,高校“新工科”建设步入实施阶段;同年9月,教育部、工业和信息化部、中国工程院发布《关于加快建设发展新工科 实施卓越工程师教育培养计划2.0的意见》。

2. 工科专业课程发展的驱动力分析

在高等工程教育整体发展趋势的引领和推动下,专业课程建设也相应有了新的突破和发展。王庆等提出了一种适用于混合式教学的成长型CDIO教学模式,并用于印刷专业课程实践,取得了较好效果[16]。梁军等对“新工科”背景下的自动化专业课程教学体系进行了优化重构[5]。栗婧等围绕“新工科”内涵和人才培养需求,从课程元素、课程知识体系、教学方法和教学评价方法等方面构建了安全工程专业课程教学模式[17]。郑超等立足“能力导向、价值引领、系统耦合、深度学习”的课程建设思路,进行了材料成型工程设计与实践课程的改革[18]。宋跃等开展了目标导向(OBE)的课程评估实践,总结了课程标准调研不足、实验实践含金量不高等问题[19]。上述研究可见,专业课程建设的驱动力直接来自高等工程教育的发展,而高等工程教育发展的动因又来源于科技革命、产业变革、知识生产模式变迁以及国家社会需求等[11-13,20]。因此,从回归工程的角度,结合我国高等工程教育发展规律,笔者认为,工科专业课程建设的驱动力主要来源于以下四个方面:

(1)科技革命

每一次科技革命都推动了人类文明和社会的进步,并为产业变革、知识生产模式变迁做好铺垫和基础的准备,从而对课程知识更新与授课方式发展提出了要求。目前,新能源、新材料、信息化、人工智能、大数据等技术快速发展,多学科“跨界、融合、创新”要求越来越高,对工程技术人才提出了新的挑战和要求。

(2)产业变革

工程教育的目的为培养高素质工程人才,直接服务于产业发展。每一次产业的变革都会对人才的知识、能力和素质提出新的要求。当前,我国工业正在由劳动密集型、资本密集型向技术密集型转变,高新技术产业将是我国工业发展的重要方向,专业课程的建设必须回应这一工业及产业变革的需求。

(3)教育理念进步

知识的传授必须遵循知识生产模式的基本规律,而知识生产模式经历了三代转型变迁。知识生产模式1以学科为中心,知识生产具有同质性、等级制的特点;知识生产模式2以跨学科为基础,知识生产具有异质性、非等级制的特点;知识生产模式3即知识产生耦合围绕“高校—产业—政府—社会”四维螺旋结构,导向现实情境、指向具体语境、肩负社会责任、唤醒产业意识[20]。随着知识生产模式的变迁,高等工程教育的理念不断进步,“立德树人”“产教融合”“以学生为中心”等理念已深刻融入高等工程教育改革的过程,也应该落实到专业课程教学。

(4)国家社会需求

课程建设方向一方面应该适应国家对行业发展的要求,另一方面应该服务地方区域经济社会发展的需求。当前,国家大力推进“一带一路”倡议,发展建筑工业化,加快土建行业升级转型,对专业课程的目标、内容、授课方式等均提出了更高的要求。

(二)“多元驱动、问题导向”的课程建设模式

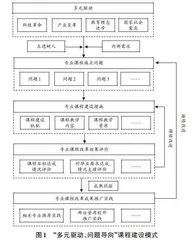

驱动专业课程建设的四个因素是不断发展的,特别是在“知识爆炸”的今天,新理论、新材料、新工艺、新方法不断出现,持续从各方面影响着课程目标、教学内容、授课方式等,因此,课程建设的过程也是一个课程持续改进的过程。如图1所示,“多元驱动、问题导向”的课程建设模式从科技革命、产业变革、教育理念进步、国家社会需求等外部驱动力出发,充分结合高等教育立德树人的根本要求,以及教师、学生对课程教学改革的内部需求,通过梳理专业课程的痛点问题、提出专业课程建设的措施、开展课程改革效果评价和推广实践课程改革成果,形成课程建设的持续改进模式。

1.梳理专业课程的痛点问题

围绕培养学生解决复杂工程问题能力的要求,从科技、产业、教育理念和国家社会需求的多元驱动力出发,坚持立德树人的根本任务,结合教师授课和学生学习的内部需求,针对具体专业课程教学现状,梳理课堂教学中存在的影响学生学习的切实问题。

2.提出专业课程建设的措施

以切实问题为导向,坚持“以学生为中心”,运用先进的教育理念,改进课程建设机制,优化教学目标,设计教学内容,丰富教学资源,创新教学方法,改革考核方式,通过教学改革促进工科学生的学习。

3.开展专业课程改革效果评价

从课程目标达成和毕业要求达成两个方面评价课程教学改革效果,一方面通过课堂成绩、考试成绩等客观方式进行评价,另一方面通过问卷调查等主观方式进行评价。根据评价的结果,对课程建设的具体措施进行持续改进。

4.推广实践专业课程改革成果

对实施效果较好的课程建设措施进行校内外推广实践,并根据推广实践效果检验专业课程痛点问题提出是否合理,能否反映当前科技、产业和教育理念的发展,是否符合国家社会需求,从而对专业课程痛点问题、课程建设措施、改革效果评价方法进行持续改进。

上述课程建设模式遵循“以学生为中心、目标导向、持续改进”的教育理念,以立德树人为根本,围绕解决复杂工程问题能力培养的核心问题,在科技革命、产业革命、教育理念和国家社会需求等多元驱动力作用下,不断持续改进专业课程教学,具有稳定性、系统性、实践性等特点。(1)稳定性:一方面,“多元驱动—梳理问题—解决措施—成效评价—推广实践”的课程建设过程相对稳定;另一方面,多元驱动力的持续发展为课程教学的持续改革提供了稳定的原动力。(2)系统性:该模式充分考虑了影响课程建设的多个因素,涉及教学内容、教学方法、教学资源等课程教学的各个方面,并且形成了以问题为导向的课程建设完整闭环系统。(3)实践性:该模式思路清晰、过程明确,具有较高的可操作性,可用于工科专业课程的建设中。以下将以我校土木工程专业钢结构课程为例,阐述上述课程建设模式的实施过程及成效。

二、注重问题导向,梳理专业课程的痛点问题

(一)课程建设的要求分析

钢结构课程是土木工程专业本科教育的主干专业课程,课程注重培养学生掌握钢结构基本知识和理论,培养学生分析和解决问题的能力、应用行业标准及专业规范的能力,以及工程质量意识和责任意识,使学生具备从事钢结构领域工作的基本素质。近年来,科技进步、产业变革、教育理念更新以及国家社会需求变化给钢结构课程的建设不断提出新的要求: