中外合作办学微电子科学与工程专业课程体系建设初探

作者: 罗萍 徐世中 马丽丽 叶红 黄海猛

[摘 要]中外合作办学是我国教育事业的组成部分和教育对外开放的重要形式。文章梳理了微电子科学与工程专业所处学科位置、涉及的知识体系,分析了国际化专业人才培养需求及中外合作办学面临的具体问题,并以电子科技大学为例,探讨了在充分发挥中外合作办学双方各自优势的前提下,“双一流”高校中外合作办学微电子科学与工程专业课程体系的建设思路,从课程学时分配、核心课程安排、理论实践融合等方面介绍了符合中外教育认证体系要求的微电子科学与工程专业课程体系建设成果。

[关键词]中外合作办学;微电子科学与工程;课程体系

[中图分类号]G642.3 [文献标识码]A [文章编号]2095-3437(2024)24-0033-06

微电子科学与工程涉及微电子技术、集成电路技术,是关乎芯片技术的重要学科。而芯片被誉为一个国家的“工业粮食”,是电子产品、电气设备的核心部件。自2006年起,中国集成电路产业产品进口额超过了石油,成为中国最大宗进口产品,而近年来美国在芯片方面对我国进行各种制裁、“卡脖子”,因此国内高校亟须加速微电子专业人才培养,以解决我国芯片行业人才巨大缺口问题。

中外合作办学以服务国家发展大局、服务学生发展为宗旨,对加快我国高等教育国际化进程、拓宽高等教育办学渠道、培养国际化专业人才可起到重要的作用[1]。建设好中外合作办学微电子科学与工程专业既有助于解决我国微电子人才缺口问题,又能进一步缩小中外微电子领域技术人才培养差距,具有十分重要的意义。

然而,目前我国高等院校中外合作办学仍存在整体经验不足、发展良莠不齐、细节设计较粗等问题[2]。当前进行中外合作办学微电子科学与工程专业项目建设的高等院校仅有电子科技大学和西交利物浦大学[3],这说明我国该专业中外合作办学尚处起步阶段,课程体系尚无成熟经验可借鉴。

电子科技大学格拉斯哥学院微电子科学与工程专业于2019年开始招生,经历了近几年的建设,目前已初见成效。本文总结电子科技大学中外合作办学微电子科学与工程专业课程体系的建设思路和成果,梳理微电子科学与工程专业所处的学科位置、涉及的知识体系,分析国际化专业人才培养需求及国际合作办学面临的具体问题,从课程学时分配、核心课程安排、理论实践融合等方面介绍“双一流”高校中外合作办学微电子科学与工程专业课程体系的建设思路和建设成果。

一、微电子科学与工程专业简介

(一)微电子科学与工程专业学科发展变化

微电子科学与工程是在物理学、材料科学、电子信息学、计算机科学、集成电路设计等多学科和超净超纯微细加工技术基础上发展起来的一门学科,研究微电子器件与系统的科学和工程问题,包括半导体器件、集成电路、微系统集成等。

微电子科学与工程专业的前身为微电子学专业。1986年,国家教育委员会设置了微电子学专业,并在其出版的《全国普通高等学校专业设置及毕业生使用方向介绍》中将微电子学专业划归物理学类专业。1989年,国家教育委员会将微电子学专业调整为理科门类信息与电子科学类专业,专业代码为理科1206。1993年,微电子学专业归属到理学门类信息与电子科学类专业,专业代码变更为071203。1998年,教育部在《普通高等学校本科专业目录(1998年颁布)》中,将微电子学专业调整为理学门类电子信息科学类专业,专业代码变为071202。2012年2月,教育部设置微电子科学与工程专业,专业代码为080646S;同年10月,教育部在颁布的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》中,把原微电子学、微电子制造工程、微电子材料与器件、微电子科学与工程专业合并调整为微电子科学与工程专业,归属工学门类电子信息类专业,专业代码为080704。2020年,在教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》中,保留了2012年版设定的微电子科学与工程专业的学科门类和代码[4]。2020年12月30日,国务院学位委员会、教育部批准设置“交叉学科”门类、集成电路科学与工程成为一级学科,学科代码为1401。于是,有的高校把微电子科学与工程专业归到集成电路科学与工程一级学科下面。

上述微电子科学与工程专业的归属变化过程,体现了该专业随着科技的发展变化不断变化的过程,涉及学科门类多、专业知识涵盖面宽、应用范围广。特别是随着集成电路科学与工程一级学科的设立,包括清华大学、北京大学、电子科技大学等在内的“双一流”高校纷纷成立了集成电路学院(或集成电路科学与工程学院),微电子科学与工程专业也呈现出不断发展的新气象,交叉学科门类下其学科建设[5]、课程设置也需不断适应学科的发展和社会需求的变化。

(二)微电子科学与工程专业核心知识体系

与国内其他理工科专业一样,微电子科学与工程专业的培养目标是培养适应社会与经济发展需要,具有道德及文化素养、社会责任感、创新精神和创业意识,掌握必备基础知识和相应专业知识,具备良好学习能力、实践能力、专业能力和一定创新创业能力,身心健康的高素质专门人才[6]。因此,除了专业理论知识,该专业学生所学知识体系还包括通识类知识和学科基础知识。此外,还要开展实践能力训练。

通识教育(General Education)也被称为“普通教育”“一般教育”“通才教育”等。通识教育的目标是为受教育者提供通行于不同人群之间的知识和价值观[7]。通识教育主要涉及思想政治、道德法治、军事理论、数学和自然科学、人文与经济管理等知识,以及外语和体育。通识教育是对人才在思想品德、法律意识、人文素质等方面的教育。

专业教育(Professional Education)重在技能培养,使人成为某方面的专家,有效解决人类社会经济发展中的“技术问题”,其目标是培养专门人才。大学的起源便与专业教育的需求有关[8]。高等教育是培养具有专门知识、专业技能的人才的专业教育和职业教育,是国家培养高级专门人才和职业人员的主要教育活动。专业教育类课程包括学科基础类课程及专业类课程。

学科专业是高等教育体系特别是“双一流”大学的核心支柱,是人才培养的基础平台,其结构和质量直接影响高等教育服务经济社会高质量发展的能力。高校工科专业的专业教育是对人才专业能力的培养,旨在培养出能引领社会技术发展、解决实际工程问题、进行技术改造和颠覆性技术变革的专业人士。不同高校的学科专业设置不同,其王牌专业体现了该高校的特色,是该高校的名片。因此,各高校,特别是“双一流”大学,非常重视学科建设和对学生在专业知识方面的培养。

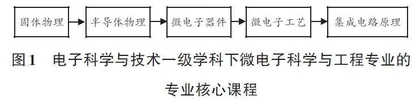

根据教育部高等学校教学指导委员会颁布的《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》,微电子科学与工程专业学科基础知识须涵盖电路与电子技术、计算机系统与应用、信号与系统、电磁场与波等知识领域的核心内容,专业基础知识包括理论物理、固体物理、半导体物理、微电子器件、微电子工艺、集成电路、工程图学中至少4个知识领域的核心内容[6]。电子科技大学把包括高等数学、大学物理等在内的数学和自然科学类课程归为学科基础的专业必修课程,以突出学校的理工科特色;在专业核心课程和专业选修课程中充分体现不同专业之间的区别。电子科学与技术一级学科下的微电子科学与工程专业的专业核心课程如图1所示。

专业核心课程体系是实现专业人才培养目标的关键。电子科技大学根据学校专业特色,借鉴《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准(上)》中微电子科学与工程专业的核心课程体系示例(二)进行专业课程体系的建设。随着相关领域技术的发展和社会需求的变化,特别是在成立集成电路科学与工程学院以后,基于集成电路科学与工程一级学科的建设需要,为了进一步改善学生实践实训环境,微电子科学与工程专业把部分相关度高的课程组合成课程板块,将专业核心课程调整至如表1所示。

根据我国教育部高等学校教学指导委员会意见,通识教育类和专业教育类课程的学分分别占总学分的30%~40%和50%~60%,另外还有学分占比约10%的综合教育类课程(主要包括心理健康教育,学术、科技与创业活动,文体活动等)。实践与实训教学环节学分占比不低于总学分的25%[6]。实践与实训教学环节在通识教育类课程和专业教育类课程中均有体现,对微电子科学与工程专业而言,主要体现在进行微电子领域器件及芯片的开发和设计、技术改造与创新创业、工程设计和分析、解决实际工程问题的能力的培养。

二、中外合作办学的意义和现存问题

(一)中外合作办学的意义

前已述及微电子行业专业人才缺口巨大的问题,据预测,2025年中国芯片专业人才缺口可能达到30万人[9],欧洲芯片专业人才缺口也很大。电子科技大学与英国格拉斯哥大学于2012年10月和2016年2月分别获批教育部合作办学项目,成立合作办学机构,继2013年、2016年招收合作办学电子信息工程、通信工程专业本科生后,于2019年新增微电子科学与工程专业并进行招生。

事实上,国家一直在鼓励中外合作办学,旨在从国外引进更多优质教育资源,拓宽国际合作领域,培养一批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才[10]。中外合作办学始于20世纪80年代,它是教育国际合作与交流的重要形式,对借鉴国际上先进教育理念和教育经验,引进高水平国际优质教育资源,拓展人才培养途径,扩大教育对外开放,提升我国教育的国际地位、影响力和竞争力起到了积极的作用。

(二)中外合作办学现存问题

当前,我国中外合作办学仍处于发展期,还存在顶层设计不完善、管理体系不健全、保障系统不完整、课程思政实施效果不理想等问题。中外合作办学双方人才培养的理念也需进一步融合。其中,课程体系的优化设置间接反映了中外合作办学的顶层设计理念、管理体系质量,课程具体实施过程又体现了师资力量和教学质量,是中外合作办学的重要环节。

国内高校与国外高校合作办学首先须得到教育部的认可和批准,要满足国家对高等院校人才培养的要求。合作办学的中方高校须遵循教育部的办学方针和管理政策,国外高校也应高度重视关乎其教育声誉的合作办学人才培养质量。如电子科技大学中英合作办学的几个专业均要通过英国工程技术学会(The Institution of Engineering and Technology, IET)的课程认证。IET是英国最大的专业工程学会,也是全球最大的课程认证机构之一。IET课程认证颁发给符合英国高等教育标准专业技术能力(UK⁃SPEC)的高等教育机构,旨在确保工程技术领域的高等学位课程的质量和标准。迄今为止,IET在全球已经为100多所大学、1000多个工科专业进行了认证,包括牛津大学、帝国理工学院等70多所英国大学的工科学院[11]。

无论是通过IET认证还是通过中国教育部相关考核、评估,中外教育机构都希望培养出思想品德高尚、专业知识扎实、身体心理健康、高情操高素质、动手能力强的全面发展的优秀人才。但中外高校毕竟存在背景与文化差异,办学理念和模式不尽相同,学科专业设置也有差别,因此在中外合作办学实际操作过程中仍存在分歧意见。

以电子科技大学格拉斯哥学院微电子科学与工程专业为例,英方强调参与中外合作办学项目的学生须有优秀的英语听说读写能力,以适应全英文授课,因此要求开设足够学时的英语课程,使学生达到英系高校留学生外语标准的要求。中方则比较重视专业技能的培养,同时也很强调思想政治教育。这就势必导致在总学时有限的情况下,存在不同板块课程课时怎么分配的问题。此外,中英双方教师在进行课程教学任务分解时,难免出现课程分配是否均衡、双方优势是否充分体现,以及英方教授课程的实践环节如何开设的问题,进而又会出现理论、实践课程如何衔接,特殊情况下外方教授只能线上授课时实验课怎么指导的问题。

三、中外合作办学微电子科学与工程专业课程体系建设实践

(一)课程板块建设

为了兼顾中外合作办学双方的人才培养理念和教学质量把控,专业成立之初的课程设置显得非常重要。