基于“非指导性”教学模式的中国传统饮食文化教学创新实践

作者: 李凡 曹艳英 魏建国 马润花

[摘 要]中国传统饮食文化教学中最大的“痛点”是教师本位,学生缺乏学习的积极性和自主性。文章以“非指导性”教学模式为指导,结合课程实践性和应用性强的特点,形成了以“学生本位”为核心的“教师讲授+学生阅读+课程实践”三合一教学新模式,强化教学环节的质量管理与控制,构建了教师评价和学生自评相结合的评价体系。教学创新实践激发了学生自主学习的积极性,中国传统饮食文化的教学效果显著提高,可以把中国传统饮食文化的教学创新实践经验推广到更多的高校课程教学中。

[关键词]非指导性;饮食文化;教学创新;教学模式

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)01-0075-03

中国传统饮食文化是旅游管理专业的一门专业选修课,是相对独立的素质培育与提升课程。本课程共32课时,在第一学期开课,授课对象是大一新生。大一新生尚未学习旅游管理的专业知识,对旅游管理专业所知不多。作为未来的旅游从业者,学生需要通过学习来培养旅游职业素养,为将来从业奠定基础。“食”是旅游过程中的重要一环,无论是基层的旅游从业者,如导游、服务人员等,还是高级管理者、旅游策划开发者,他们所从事的工作或多或少都会与饮食相关,因而对学生而言,饮食文化素养必不可少。

基于学情分析,结合课程特点与旅游业发展实践的需要,本课程的教学目标为:培养提升职业素养,传承创新饮食文化。一方面,要培养提升学生的职业素养,满足学生未来工作的需要,使他们以后能策划开发出精品饮食旅游产品,做好旅游服务工作或管理辅助工作;另一方面,要引导学生在饮食中感受生活之美,把文化内化于心,从而传承创新饮食文化。

一、中国传统饮食文化教学创新的必要性

中国传统饮食文化教学中最大的“痛点”是:(学生)上课挺热闹,下课就拉倒,一问学的啥,都说不知道。选课时,学生的积极性很高;上课时,学生听课觉得很“热闹”,感觉有意思好玩儿;结课后,学生对课程体系没有整体把握,对该课的认识尚停留在“好玩儿”“有意思”的层面。这使教学目标很难完成。因此,教学创新势在必行。

通过与学生交谈,教学团队成员反复讨论及反思,分析出造成中国传统饮食文化教学“痛点”的三个原因。第一,课堂教学采用传统的“讲授法”,给学生造成一种错觉,即上课是教师的事情,学生只需要坐在下面听就行了,导致学生很难找到课堂归属感和认同感,参与课堂的积极性低,教师无法调动学生的自主性,学生只是被动学习。第二,教学内容局限于饮食文化,与旅游管理专业的直接关联度略低,学生不能理解学习这门课的意义,这影响了学生的学习积极性。第三,教学方法和教学手段单一,加之现代社会信息开放,学生获取知识的途径多元化,仅依靠多媒体教学无法满足学生的需要。总而言之,最根本的原因在于:教学理念基于“教师本位”,忽略了学生的主体作用。

针对这些原因,教学团队在近几年的教学过程中逐步摸索,根据课程特点和学生特点,形成了教学创新理念和思路。

二、中国传统饮食文化教学创新理念与思路

罗杰斯“非指导性”教学模式的核心是“学生本位”,充分重视学生的自主性,强调学习过程中的个人选择及责任[1]。针对本课程最大的“痛点”(教师本位),课程教学以“非指导性”教学模式为指导,结合课程实践性和应用性强的特点,形成了以“学生本位”为核心的教学创新思路:“教师讲授+学生阅读+课程实践”,让学生自主学习、自主评价。

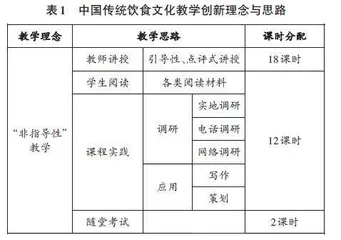

“学生阅读”是基础,学生在课前课后通过大量的不间断的阅读积累基本知识,完成的教学目标是“知道饮食文化有什么”。“课程实践”包括调研与实践应用:通过调研达到的教学目标是“知道饮食文化实际是什么”,从而加深对理论知识的理解;应用包括写作与策划,达到“知道如何应用饮食文化”的教学目标。在此基础上,让学生进行自主评价,进一步调动学生的积极性,激发学生的责任感,增强学生的课堂认同。基于“学生阅读”和“课程实践”,教师发挥主导作用,进行引导性和点评式讲授,并组织讨论等,帮助学生深化课程内容,系统把握课程体系。在课时分配方面,教师讲授为18课时,需要师生共同在课堂完成的阅读和实践部分为12课时,随堂考试为2课时(详见表1)。

三、中国传统饮食文化教学创新方法及途径

(一)教学模式创新

教学模式创新是本课程教学创新之本,具体而言,是从单一的“讲授”式教学转向“教师讲授+阅读教学+课程实践”三合一的“非指导性”教学,摒弃教师本位的传统理念,以学生为中心,发挥学生的自主性,激励学生自主学习。

(二)教学内容创新(详见表2)

第一,开展专题教学,根据课程内容和课程体系设置相关专题,如素食文化专题、酒文化专题等,引导学生按专题进行阅读和课程实践。

第二,在课堂教学的基础上,设置课外延伸环节,拓展旅游管理的专业知识,通过阅读和实践引导学生自主学习,把“饮食文化”策划成“饮食文化专项产品”。

第三,教学内容与课程思政有机融合,传承并创新中华优秀传统饮食文化。

(三)教学方法和手段创新

第一,建立QQ课程群。在群内推送阅读资料、学习材料;利用QQ群的“作业”功能,收取读书笔记、读书摘要、调研报告等作业并及时将作业评价反馈给学生;鼓励学生在群内共享学习资料、学习心得,组织学生在群内进行线上讨论;在群内收集、回复学生对教学的反馈意见等。此外,在教学过程中,还会用到微信、抖音等新媒体平台,以及文本分析等工具类软件。

第二,基于阅读教学和课程实践实际情况,根据课程内容的需要,采用翻转课堂教学手段,提高学习效果。

第三,开展灵活多样的课程实践。调研方面,可采取“实地调研+电话调研+网络调研”方式;实践应用方面,可采用“个人+小组”的方法,需要个人独立完成的由学生独立完成,创意策划实践以小组为单位。

(四)教学评价体系

教学评价具有导向作用[3],是教学创新的重要依据。在中国传统饮食文化教学的创新实践中,教学团队建立了以学生为核心的多维度教学评价体系(详见表3)。教学评价采用“平时成绩+期末成绩”的方式:期末成绩占比50%,采用开卷笔试的方式,由任课教师评分;平时成绩占比50%,包含课程阅读(15%)、课堂笔记(5%)、课程实践(20%)、纪律考勤(10%)4个部分,其中课堂笔记和纪律考勤由教师评分,课程阅读和课程实践则通过课堂讨论等方式,由学生相互评分结合教师评分得出成绩。

四、中国传统饮食文化教学创新实践效果及成果

教学创新实践激发了学生的学习兴趣,学生的学习积极性被调动了起来,90%以上的学生都能积极参与课程教学。有位学生说:“我觉得饮食文化很有意思,学过这门课才知道日常的饮食生活其实处处都是文化。”中国传统饮食文化的教学效果显著提高,教学创新的成果体现在阅读教学、课程实践和就业创业三个方面。

第一,通过阅读教学,学生的阅读量明显提高,学生人均阅读6本书,授课学期人均学生总阅读量达100万字以上,学生累计写读书笔记、摘抄文章等200余篇。

第二,学生实践成果体现在两个方面:调研与应用。将调研与应用相结合,培养并提升了学生的能力与素养。一方面,学生配合教学内容进行了大量的电话调研和网络调研。如每位学生通过实地调研、电话调研等方式调查自己家乡的饮食文化。5年来,学生共撰写了家乡饮食文化调查报告150余篇。另一方面,教师带领学生走出课堂,参与教学团队服务地方的实践活动。例如,教师带领学生先后在山东长岛县的王沟村等6个村子、招远市的高家庄子村等7个古村落、烟台市牟平区吕格庄镇的31个村子、栖霞市翠屏街道的10余个村子进行田野调查,挖掘当地的饮食文化,最终将调查资料用于地方旅游发展规划、地方乡村振兴规划等,并策划了饮食文化研学旅游产品、文创产品设计活动等。在此基础上,学生获得了一些写作方面的成果:一是学生撰写了180余篇饮食感悟类文章;二是学生撰写了有关饮食文化的毕业论文20余篇,如《招远市孟格庄村民俗旅游资源及其开发研究》《招远市古村落民俗旅游发展探析》《烟台福山美食城的开发探讨》《胶东半岛葡萄酒旅游发展现状与提升分析》等。又如,2019年,教师组织学生到烟台市牟平区的菜根香“非遗”传承基地进行课程实践。学生不仅在菜根香“非遗”传承基地进行调研,学习制作花饽饽,还作为志愿者承担了该基地接待第二届世界老年旅游大会代表时的全英文讲解工作,受到与会代表的一致好评,并被媒体报道。

第三,就业创业方面。近5年来,有30余名学生先后在北京首都旅游集团有限责任公司旗下的北京贵宾楼饭店等酒店的餐饮部顶岗实习,均获得了酒店的好评,学生的综合能力和素养在实习期间得到了显著提高。在酒店就职的毕业生中,有多人担任餐饮部领班、主管、经理,以及酒店的总经理等职务。

五、基于“非指导性”教学模式的教学创新实践反思

目前,中国传统饮食文化的教学模式已经被推广应用到民俗旅游概论、旅游人类学等课程中,得到了学生的认可,取得了很好的教学效果。实践证明,“教师讲授+学生阅读+课程实践”三合一的模式不仅可以在旅游管理专业中推广,还可以在更多的学科和专业中推广,而对“非指导性”教学模式进行反思有助于把这种教学模式推广到更多的教学实践中。

“非指导性”教学模式的本质在于快乐教学,具体而言,这里所说的快乐教学包括依次递进的两个方面。第一,要充分尊重学生的喜好,让学生可以参加自己喜好的活动,从而建立起个人的学习目标[4]。在此过程中,不仅要激发学生的自主性,将学生参与课堂的积极性调动起来,而且要培养学生独立思考、解决问题的能力,让学生在学习中得到快乐,在快乐中更好地学习,这样才能有效消除当前大学教学中的“痛点”。第二,要改变教师与学生相互对立的关系,摒弃教师本位的观念,建立起平等和谐的师生关系。和谐的师生关系有助于确立基于学生的需要、兴趣、情感等因素而形成的学生主体地位[5],使教师能更好地倾听学生的心声、发现学生的潜力,营造出轻松愉快的学习氛围,从而提高教学质量,完成教学目标。基于“非指导性”教学模式的快乐教学,有助于培养独立思考、健康向上的学生,可以将其推广到更多的大学教育实践中。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 雷菁.罗杰斯人本主义教育思想及其启示[J].前沿,2017(12):54-57.

[2] 赵荣光.“饮食文化圈”理论认知中华饮食史的尝试:《中国饮食文化区域史丛书》序[J].南宁职业技术学院学报,2014,19(5):1-4.

[3] 张文强.建立教师课堂教学评价体系 促进学生发展[J].中国高等教育,2013(10):37-39.

[4] 张熙.罗杰斯的“非指导性”教学模式和主导主体思想[J].教育研究,1996(2):63-74.

[5] 曹树真.论罗杰斯的师生观[J].外国教育研究,2000(6):1-6.

[责任编辑:钟 岚]