高校课程教学考融合的考试评价体系探索

作者: 方富贵 于童 曹祖兵 任春环

[摘 要]文章针对高校专业课和专业基础课的特点、市场人才需求及理论课教学中存在的问题,提出教学考融合的应对策略,具体是以平时考核和期末口试相结合的考试评价为切入点,通过改变教学方法,引导学生以提高获得和应用知识的能力作为学习目的,实现考风、教风和学风的根本转变。在2017级和2016级动物医学专业的三门课程中实施了新的考试评价体系,取得了很好的效果,可为其他课程教学质量的提高起到一定的借鉴作用。

[关键词]平时考核;期末口试;考试评价体系;高校课程教学改革

[中图分类号] G642.47 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)02-0071-03

高校课程考试是教学工作的重要组成部分,是评价教学效果的重要手段。在教学中科学有效地开展考试活动,能有效地了解教学现状,提高教师优化教学与学生优化学习的针对性[1-2]。高校传统的考试模式对促进学生基础知识和基本技能的掌握具有积极作用[2]。虽然考试改革一直都在进行,但仍存在很多不足,如考试形式单一、考试范围不广、考试时间集中、平时考核流于形式等[3],导致考风不正、学风不良以及教风不活等一系列问题[4],归根结底是教风不活导致学风不良和考风不正。如何从优化教风入手促进学风和考风优化,这是高校教师面临的挑战和任务。本文从社会和人才培养的多元化需求实际出发,提出教学考融合的应对策略,实施注重平时考核和期末口试的新型考试评价体系, 以改变教学方法为主线,在笔者所在学校的动物医学专业三门课程中实施,提高了学生获得和应用知识的能力,实现考风、教风和学风的彻底改观。

一、考试改革的重点与措施

高校教师的重要任务是培育和提高学生获得和应用知识的能力,而不是仅仅灌输教材知识。在教学过程中,要以学生为主体,教师起主导作用。大学生毕业时,一部分学生选择直接就业,一部分选择继续深造,相对独立地开展学习和实践。因此,学生在本科阶段获得的知识和知识应用能力成为其在社会上自立的基础条件。而教师在学生这些知识与能力的掌握中发挥着主导作用:通过科学的多元化的教学手段和教学方法,创造各种条件,使学生学会合理高效的学习方法以及自学和独立思考的能力,提高获得知识的能力,引导学生架构符合自身实际的知识结构并培养其灵活应用知识的能力。

教师要改变教风,让大学生成为教学活动的主体,运用科学的多元化的教学方法和教学手段,激发学生自学的热情,使学生充分认识且始终如一地感到自己是接受教育的主体,彻底改变学习只为了应付考试的不良学风。

二、打好基础,兼顾社会多元化需求,促进学生个性化发展

现代化发展路径正从一元走向多元的重大转变。对于目前在校的大学生,无论是根据其在校学习期间的兴趣爱好与发展需求,还是根据其毕业后从事的工作岗位,都无法用一个标准或模式进行培养。只有针对社会需求和学生特点,明确高校本科生的学业标准,重视加强学生的个性化发展,为多元化社会培养高素质的人才,才能更好地履行高校的社会职能。高校的专业基础课和专业课教学也必须满足社会多元化的需求。

首先,面对高等教育大众化和人才需求多元化,必须改变片面要求学生学习“全”“高”“深”“新”的知识与做法,深刻理解和牢牢把握我国高等教育法对本科教育学业标准的“必需”“必要”“初步”的要求,使本科教育达到应有的学业标准[5]。高校有些必修课教材有字数的限制,其内容必须是专业的基础知识。比如农业高等院校动物医学专业学生毕业后可从事兽医临床疾病诊断、动物检疫、养殖场卫生防疫、兽药检验、相关行业的管理或者攻读硕士学位等,工作或专业不同要求有不同的动物医学专业知识和技能。现行的教材基本集教材和参考资料为一体,内容多且深入,让大学生难以理解与掌握。所以,教师必须区别教材中动物医学专业必需的基础知识与从事相关工作的专门知识,将教学重点放在所学专业通用的必需知识上。

其次,在教学过程中,还要兼顾学生的多元化需求,赋予学生个性化发展的空间,使学生在掌握必需知识的基础上学习相关专业知识或参与相关实践。为此,从实际出发,可将教学要求分为基本型、专业型和拓展型三种类型,以不同的教学方式追求不同的效果。

基本型:完成教学大纲的内容。通过课堂教学和课后复习,达到本科专业的要求,即我国高等教育法规定的“比较系统地掌握本学科、专业必需的基础理论、基本知识,掌握本专业必要的基本技能、方法和相关知识,具有从事本专业实际工作和研究工作的初步能力”[5]。基本型教学是重点和基础,必须保证大部分学生能够达到其要求。也就是说,基本型教学必须把握好课程中“必需”“必要”和“初步”的内容,而不是追求“全”“高”“深”“新”。

专业型:全面掌握并理解教材中的内容。动物医学专业为了满足部分学生将来可能从事畜禽检疫、畜禽防疫、生物制品生产检验或临床诊断治疗等动物医学专业技术工作的要求,教师把所需要的专业基础知识和基本理论作为学生预习和复习的主要内容,在课堂上不将其作为重点进行讲授,同时告诉学生所学的内容在相关专业技术工作中的应用。

拓展型:获得“全”“高”“深”“新”的专业知识。这个是为了满足创新型人才今后从事研发工作的要求。对于这部分学生,可以列出中英文相关参考书刊等,结合教学内容和实践要求提出有一定深度的思考题,开展相关学术专题报告,其中比较优秀的学生可让其参加相关科研课题。

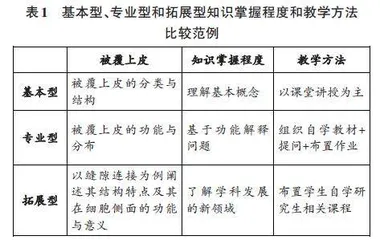

基本型、专业型和拓展型的关系:基本型主要通过课堂学习,能够利用所学的基础理论和知识来解释、解决专业中的常见问题;专业型是在基本型的基础上,全面了解本课程教材的内容以及相关具体生产实践的应用领域;拓展型是学生基于自己的兴趣和能力,在教师引导下开展自主学习与研究。学生掌握知识的程度和教师的教学方法如下表所示(以动物组织学与胚胎学课程中被覆上皮的知识为例)。

三、创新教学形式与方法,实行教学考融合

要实现改教风、优学风和正考风,除了要在认识上转变观念,更重要的是要创新行之有效的办法。

(一)抓好课前、课堂和课后的学习,提高学生自学能力

教师在教学过程中要重视提高学生的自学能力。平衡好课前学习、课堂学习和课后学习三者之间的关系,实际上是为了让学生对“必需的基础知识”在课前知道、在课堂了解和在课后认知。

课前要求学生做好课前预习,有利于学生更好地理解和接受知识,大大提高学习质量。学生在预习中如果遇到问题,可在课堂上或者学习通等教学平台上提出问题,有利于教师在课堂上或在教学平台上答复或组织讨论。教师课前通过教学平台给学生推送讲授章节的要点难点、课件和思考题,并鼓励学生大胆提问。

在课堂上,教师的任务不是单纯讲授,而是通过启发式引导和释疑解惑,使学生熟悉课程的基础知识。对于教材中的细节内容,不能苛求学生都非常熟悉,但教师必须讲清其所以然,以便于学生理解。彻底改变满堂灌输的教学方式,通过提示、提问、小组辩论等课堂互动形式,让学生提问,教师加以解释。

课后,教师通过教学平台推送作业,要求学生线上提交,及时巩固基本概念和课堂知识,并推送与课堂知识相关的阅读材料,拓展学生知识面。推送的作业包括基本型、专业型和拓展型三类内容,基本型内容主要是联系课堂教学的基本知识和基础理论,专业型内容则是针对阅读教材的指定章节做相关思考题,拓展型内容是阅读推送的参考资料并撰写心得体会。对于学有余力的学生,则组织其参加小组讨论或学术报告会。

此外,处理好授课内容、教材与参考资料三个内容的关系。授课内容是“必需”的基础知识,也是培养专业能力必需的基础理论、基础知识,要求每名学生都必须掌握;教材内容涉及课程的知识结构,对学有余力的学生或从事专业实践的人员来说,需要有整体的了解和认识;参考资料是课程内容在深度和广度方面的延伸与拓展。

(二)把握教学的重点、要点和难点,提高学生的知识应用分析能力

重点是指整门课程的关键内容,比如兽医免疫学课程的重点是免疫基础理论中的免疫组织细胞、免疫分子、免疫应答机制,要点是课堂讲授的主要内容如免疫组织中细胞的种类、功能及其标志性特征,难点是指一些难以理解的抽象概念(比如抗原抗体结合的机理)。教师必须明确教学重点、要点和难点的出发点与落脚点,有的放矢,以有效提高学生分析和解决问题的能力。

一是要确保教学重点得到有效落实,要保证其学时足够。如免疫学基础理论是重点,要安排将近一半的学时。二是要突出要点,从不同角度反复解释概念和常见问题,采用引导、组织讨论、布置作业等方式强化各章节的要点。比如《疫苗》这一章,疫苗的评价标准和不同疫苗的性质是要点,因为掌握判断标准才能判断其性质,而其性质决定了应用方法、剂型生产,也是能否取得最佳效果的重要条件。三是要讲清难点,可采用PPT、视频等将课程中抽象的概念或分子间的作用等难点直观形象地加以描述,并结合实际应用中的例子如初次和再次免疫产生抗体的特点及其机理进行讲解。教师在课前将要点、难点通过学习通等教学平台提供给学生,鼓励学生查阅相关文献资料、在课堂或者线上交流,教师在课堂上讲解或者在线上答疑、总结。

(三)实施教学考融合,把学业考查融入教学过程

考试是考评学生知识掌握程度的途径。如果把考试作为指挥棒,只能使学生产生厌学、逃学心理,但是,如果把平时考核作为教学中的重要环节加以恰当运用,可大大激发学生自学的热情。可用口试取代笔试,放弃以一次考试定成绩的做法,实行考试多元化,其具体做法如下:(1) 把平时课堂学习成绩、课后学习成绩计入平时成绩。(2)在教学过程中进行3次模拟考试(口试)。(3)考试前复习。征集课程复习题和思考题,经教师评价为优秀的,计入平时成绩。(4)为鼓励冒尖,特别优秀的学生如果在二类以上学术期刊发表本课程内容综述类文章,或者自己报名参加3次PPT演示且其成绩优秀的可以免试。

四、考试评分标准与考试实施

(一)评分标准

平时成绩占30%,调动学生开展课堂学习、预习、复习的积极性。期终口试成绩占70%,以5分制计。其中,能完整回答所抽到试题的计3分,回答不完整的酌情给分,能完整回答达到一定难度的专业型问题(教材中有但课堂上不作为要点或未讲述)的计4分,能完整回答有一定难度的拓展型问题(教材中提及且在参考书中有具体描述)的计5分。

(二)考试实施

2名教师参与考试评估,1名为主考、权重占70%,另1名为副考、权重占30%,各自打分,当场公布分数。如有3名教师参与,其权重则分别为60%、20%、20%。学生随机分组,每组4名,避免组员之间存在同寝室、同乡等关系。每组由不同班别的学生组成,抽签决定考题。抽签后准备5分钟。陈述两三分钟,根据陈述情况,主考教师提问,即第一轮提问是针对陈述不清的考生,要求其补充陈述;第二轮提问是考生在第一轮陈述符合要求的基础上有继续考试意愿的,陈述第二轮问题;在此基础上开展第三轮提问。评分:第一轮陈述符合要求的得3分,第二轮陈述符合要求的得4分,第三轮陈述符合要求的得5分,根据回答的实际情况酌情加减分。考场内的其他教师、学生不能做任何提示,为其他考生做提示的学生以违纪处理,取消其考试资格。为维护考试的公平、公正,考试全程录音。如果有考生对评分有疑问的,可以当场提出,教师可以根据情况予以解释。考生也可以以书面形式提出质疑,由学院根据实际情况并听取考试录音,决定是否组织任课教师进行复议,并将其结果书面告知学生。

五、考试改革实践

(一)改革实践基本情况

本研究在2017级专业基础课程动物组织学与胚胎学以及在2016级专业课程兽医免疫学和兽医内科学的授课中实施了课程教学改革,参与的学生有300余人。教师在开课前制订改革方案并在开课时告诉学生。其间每门课经过20余次作业、多次课堂和线下互动提问、小组讨论等平时考核,给予10%的学生免试资格,其余学生进行期末口试,并通过举办课外讲座、提供阅读资料、组织网络互动等形式,拓展了学生的专业知识面,提升了学生的科研兴趣。

(二)改革实效问卷调查情况

针对考试的方式与内容对2017级和2016级动物医学专业学生进行问卷调查,其结果显示,有90%的学生很满意这种考试改革方式(平时考核和期末口试相结合),因为其能比较客观地反映出学生的真实水平,而有10%的学生认为考试改革提高了自己的学习自觉性,推动自己不仅学习了课本上的知识还了解了该门课的科研前沿动态。

六、结语

本研究从高等教育的人才培养目标和“双创”人才培养的需求出发,开展教学考融合探索,通过改变教风发挥教师的主导作用,教学过程中兼顾学生的个性化和多元化需求,激发了学生主动学习的兴趣和创新精神,实现了考风、教风和学风的根本性改变,使教学质量得到明显提高。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 杨瀚涛. 关于高校课程考核改革方式的研究和探索[J]. 科技视界, 2015(24):89.

[2] 王静.基于知识、能力、素质协调发展的高校课程考核方式研究[J].学理论,2011(11):298-299.

[3] 蔺中,任磊,梁燕秋,等.中国高校课程考核改革研究[J].教育教学论坛,2020(15):122-123.

[4] 罗来珍,李兴华,班立群.基于考试改革的大学数学课程混合式教学的探索与实践[J].黑龙江教育(理论与实践),2019(12):42-43.

[5] 陈芳芳,余为一.本科学业标准与课程教学改革[J].高等农业教育,2015(6):57-60.

[责任编辑:庞丹丹]