基于KAP理论的环境与健康课程教学设计与实践

作者: 孙向辉 蔡寒玉 朱莹 田莹莹

[摘 要]随着生态文明新型健康观培育的不断推进,国家对大学生的素质教育特别是环境健康教育提出了更高的要求。环境与健康作为一门培育大学生生态文明新型健康观的通识课,课题组在认真剖析本校大学生环境健康教育现状的基础上,提出了基于KAP理论的教学方式和路径,以期从教学模式设计、教学方法多样化实践、课程考核与评价优化等方面为高校通识教育课程改革提供参考。

[关键词]KAP;环境与健康;素质教育;教学设计

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)07-0082-03

一、研究背景

KAP理论将人类行为的改变分为知识(knowledge)的获取、态度(attitude)的产生及行为(practice)的形成3个连续过程,是有关行为改变的成熟健康教育理论[1]。近年来,国内外学者在KAP 理论与课程教学融合方面进行了研究探索,取得了明显的教学效果。比如杨财根等运用KAP模式分析高职旅游管理专业生态教育的不足,并在此基础上探讨了课程教学内容改革、生态环保实践和学生成绩评价体系等问题[2];张平华等根据科教融合理念,建立了基于KAP的协同创新人才培养体系[3];刘志臻等从知识需求指数和行为应用强度等方面构建了研究生医学统计学课程教学体系[4];宋琳琳等从教学与科研融合、实验实践、提升人格等方面构建制药工程专业“KAP三位一体”实践教学体系[5];Roe等和Zhou等基于KAP理论开发出的营养教育评价问卷在实际应用中也取得了较好成效[6-7]。

环境健康教育是一个典型的知识、态度、行为依次转化过程。环境与健康作为一门为提高学生健康素养和生态意识而开设的通识课,当前主要的教学模式仍然是以教师为中心、课堂讲授为主的大班教学。学生的学习过程以记忆理解为主,缺少对知识的应用创新。这样的状况难以达到素质教育的要求。随着我国生态文明新型健康观培育的不断推进,国家对大学生环境健康教育提出了更高的要求,高校教育要树立健康第一的教育理念,创新健康教育模式,培养学生健康的意识、观念和生活方式。“师生健康中国健康”主题健康教育活动倡议,要完善健康教育课程教学模式,提升健康教育课程评价与质量监测水平。基于此,笔者所在的课题组(下文简称课题组)在环境与健康课程的教学中引入KAP理论,将这种理论应用到授课内容、课程评价、调研和实证分析中,旨在引导大学生掌握基本环境健康知识,养成积极的学习生活态度和健康的行为习惯,以期探索KAP理论在大学生通识教育课程教学中的可行性和实践效果。

二、大学生环境健康KAP现状调查分析

为深入了解本校学生环境健康知识、态度及行为现状,找到其环境健康教育存在的不足,课题组采用分层整群抽样方法(剔除新生)对不同专业学生进行大学生环境健康KAP主题网络问卷调查,并运用SPSS 19.0软件对调查结果进行数据统计分析。

(一)调查问卷的设计

为了保证调查质量,课题组在听取了人文素质教育、体质教育、环境科学和食品科学等方面多位教师和专家意见的基础上,经查阅文献并结合自身认知设计了大学生环境健康KAP主题调查问卷。该问卷分为知识(K)、态度(A)和行为(P)3个维度,其中,知识维度主要了解大学生对环境健康知识学习掌握情况(共5个题目),态度维度主要了解大学生对生态文明健康观的认识和学校环境健康教育的认可程度(共7个题目),行为维度主要了解大学生的环境健康习惯和行为等情况(共6个题目);每个题目采用4级评分法,分别赋值4、3、2、1分,分别为好、还行、一般、不好。

(二)调查问卷的发放及回收

课题组于2020年至2021年通过超星学习通对2017级、2018级和2019级28个专业的学生发放了403份调查问卷,回收有效问卷401份,回收率为99.5%。

(三)问卷调查的结果与分析

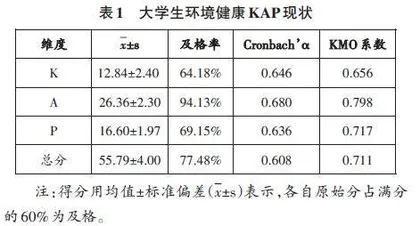

由表1可知,本次问卷调查的信度不错,知识(K)、态度(A)和行为(P)3个维度的克朗巴赫α系数(Cronbach’ α)在0.636至0.680之间;结构效度较高,各维度KMO系数均大于0.5,Bartlett的球形度检验达到极显著水平(P<0.01),表明本次问卷是真实、可信且有效的。在KAP得分中,态度(A)的及格率最高,而行为(P)和知识(K)的及格率较低,说明环境健康的重要性得到大学生广泛认同,但是其对相关知识的掌握情况不容乐观,其健康的行为习惯有待进一步培养。

直线相关性分析结果表明(见表2),P与K、A之间存在着显著正相关,相关系数分别为0.121和0.316,但K与A之间的相关性达不到显著水平。进一步分析发现,虽然有88.75%的学生学习过环境健康知识,但是有43.27%的学生认为学时数不足或对知识掌握较浅,特别是应用于实践的知识有待进一步加强学习。

三、环境与健康课程教学目标设计

课题组结合调查结果对环境与健康课程的教学目标进行了优化设计,把“让学生了解自然环境、人文环境与人体健康之间的关系,掌握各种环境因素的健康效应及其与疾病发生的关系,学会如何利用有利环境因素和控制不利环境因素促进健康”的教学目标优化为“深化大学生对人与自然、人与社会、人与自身的系统认识,强化大学生的环境健康意识和绿色公民意识,进一步增强大学生建设美丽中国的自觉性与主动性”。将优化后的教学目标加以具体化就包括以下含义:掌握的知识主要是满足大学生需要的环境健康知识,进而促进其形成坚定的信念,从而产生积极的态度。应使大学生认识到,实施良好行为不仅可以提高其身心健康水平,也对其未来适应社会能力的提高和自我实现有着积极的助力作用。产生的行为就是使大学生自愿参与到有关环境健康的实践活动中去,自觉改掉影响健康的不良行为习惯,并对环境健康理念与行为进行推广。

四、环境与健康课程教学内容设计

环境与健康课程内容紧扣“健康中国”的时代主题,删除了环境及主要污染物对人体健康产生毒性作用机理的相关内容,强化科学普及与人文素养培养,在强调实用技能的同时反映学科最新研究成果,做到内容学习难易程度适合不同专业的学生。重点把气候变化、生物繁衍、环境污染、吸烟行为、转基因食品、膳食营养等自然人文环境对人体健康的影响告诉学生,让学生逐步积累环境健康知识,增强健康意识,进而养成健康行为习惯。

为此,课题组自编讲义,将课程内容分为3个部分:第一部分阐述环境与健康的关系,共2章内容,包含以生态文明要求审视环境与健康问题以及树立生态文明新型健康观等知识;第二部分共4章内容,以影响人体健康的自然环境因素为主线,分章节阐述气候、水质、土壤和环境污染对人体健康的影响和危害,并提出预防、减少环境污染的措施和方法;第三部分共4章内容,以影响人体健康的人文环境因素为主线,分章节阐述吸烟有害健康、食品安全、居住环境和低碳生活等内容,引导学生树立健康的生活理念。

整个教学内容始终将生态文明教育贯穿其中,使学生在不知不觉中受到教育。例如,在讲授“环境与健康”专题时,从生态文明的历史脉络、习近平生态文明思想的核心要义、美丽中国的具体含义3个方面审视环境与健康问题,帮助学生树立生态文明新型健康观。在讲授“气候与健康”专题时,由二十四节气与养生引出中国朴素生态观以及中华优秀传统生态文化传承与发展的内容,提升学生的生态文明素养。在讲授“环境污染与人体健康”专题时,重点介绍我国在大气、水、土壤污染防治方面制定的一系列法规标准以及污染攻坚战取得的显著成绩,进一步增强学生建设美丽中国的信心。

五、环境与健康课程教学方法设计

根据环境与健康课程特点,课题组在教学过程中采用以学生为主体、教师为主导的教学模式,注重情境教学法、讨论式教学法的灵活运用,积极开展新媒体互动式教学,坚持以学生为中心实施素质教育。

(一)情境教学

一是在授课过程中,从创设学生熟悉的生活情境或者提出相关问题入手,如设置问题“《流浪地球》反映了人与自然是什么样的关系?”“雾霾到底是什么?”等,激发学生学习兴趣,并由此探究环境对人体健康的影响。二是将生活案例引入课堂教学,激发学生的求知欲和好奇心。比如以课题组教师扶贫工作实例论述健康是国家和个人的财富,以基因编辑婴儿事件论述影响健康的生物遗传因素,以《柳叶刀》发布的最新科研动态论述膳食营养平衡对健康的重要性等。三是借助图片、动画、视频等直观教学资源使一些抽象的、难以理解的、微观的、口头难以表达清楚的教学内容变成生动具体的、有趣的、简单明了的、宏观的、一目了然的知识,培养学生的学习能力,比如合理运用《MAN》《难以忽视的真相》《第十一个小时》《深度挖掘土壤》《拷问食品安全》等促使学生进行深思的视频资源。

(二)讨论式教学

课题组在课堂上按照随机组建课程学习小组—教师出题目或者各小组自己出题目—小组内充分讨论—小组间开展有效交流—教师最后总结的模式进行授课,培养学生科学的思维方式。课堂讨论包括以下相关主题:(1)美丽中国梦对生态文明的呼唤;(2)应当如何构建生态校园;(3)设计一份“师生健康中国健康”主题健康教育活动实施方案;(4)世界水日主题摄影大赛获奖作品阐释;(5)环境暴露、饮食结构、生活方式、医疗条件与人体健康的关系;(6)吸烟如何危害健康,应当如何戒烟或者劝阻周围人戒烟;(7)转基因食品与国家粮食安全。

(三)新媒体互动式教学

课题组在教学过程中利用超星学习通教学平台,增强师生、生生互动,提高课程教学质量:(1)教师发布课程讲义和提供阅读书目;(2)教师通知学生开展自我测试;(3)师生就当前热点事件、时政话题、社会现象等发起主题讨论;(4)学生在课外学习过程中及时上传学习任务完成情况和积极参加学习交流;(5)教师及时与学生交流互动,解答疑问。

六、环境与健康课程教学考核与评价

本课程属于通识课程,一般采用大班教学,每班人数在100人左右,学生专业背景不同,不便于管理。因此,本课程采用过程性考核和课程论文相结合的形式进行考核。过程性考核成绩占总成绩的60%,由出勤、课堂讨论、课后互动、自我测试这4部分的表现成绩构成。针对部分学生选而不修的情况实行“缺课达到1/3学时取消成绩”。课程论文成绩占总成绩的40%,以开放性题目为主,避免学生死记硬背,根据论文写作态度与写作质量进行评定。采用上述考核方式可以有效促进学生积极参与课程学习,激发其创造力,提高其综合素养。

课程评价改变以往“一表评千课”的状况,从实现培养学生生态文明新型健康观这个目标出发,构建包含教育、评估、反馈、完善的一整套适用于环境与健康课程的评价体系。(1)从是否符合生态文明教育要求、是否满足高等教育综合素质培养要求等入手,对教学大纲的适用性进行评价;(2)教学态度从教师言谈举止是否符合教师规范进行评价,要求教师做到仪表端庄、精神饱满、语言准确精练;(3)教学内容要图文并茂,全面反映我国生态文明建设的新思想、新概念、新成果;(4)积极开展教学方法改革,注重教学互动,充分调动学生的学习积极性,给予学生思考、联想、创新的引导;(5)由学生、教师同行、学校督导构成三元评价主体,突出以学生为中心的教育理念,以拓展学生思考生态环境问题的深度作为效果评价重点,促进教师教学质量持续提升。

七、结语

基于KAP理论的环境与健康课程教学模式在实施过程中,不仅要求教师必须熟练掌握扎实的专业基础知识和广博的人文知识,更需要教师与学生的积极有效互动和学生之间的有效合作。目前开展的教学在一定程度上实现了学生环境健康教育目标,取得了较好的教学效果。在今后的课程教学中,教师将根据学生的知识掌握程度与接受程度,有针对性地组织开展线上教学与线下实践活动,持续提升环境与健康课程教学质量。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 王明明.现代健康视域下的大一新生KAP研究:以苏州大学2015级学生为例[D].苏州:苏州大学,2017.

[2] 杨财根,刘任熊.基于生态文明建设路径的高职院校生态教育研究:教学工作诊改视角下旅游管理专业诊改思考[J].职教论坛,2017(36):79-84.

[3] 张平华,胡贤德,李敬明.基于科教融合的应用型大学对创新人才培养的探讨[J].宜春学院学报,2016,38(6):110-112.

[4] 刘志臻,许茜,白乔,等.构建基于KAP结构的研究生医学统计学教学实践[J].中华医学教育探索杂志,2017,16(8):780-784.

[5] 宋琳琳,张鹏霞,赵宏,等.制药工程专业“KAP三位一体”实践教学体系的构建研究[J].广东化工,2019,46(18):169-170.

[6] ROE L, STRONG C, WHITESIDE C, et al. Dietary intervention in primary care: validity of the DINE method for diet assessment[J]. Family practice, 1994, 11(4):375-381.

[7] ZHOU W J, XU X L, LI G, et al. Effectiveness of a school⁃based nutrition and food safety education program among primary and junior high school students in Chongqing, China[J]. Global health promotion,2016,23(1):1-13.

[责任编辑:庞丹丹]