产教融合模式下金属材料专业实践教学改革研究

作者: 李聪 齐福刚 王鑫铭 刘艳 郭进伟

[摘 要]要提高人才培养的质量,需要重视产教融合的人才培养模式。文章结合湘潭大学金属材料专业现状,从教学内容、教学方法、教师队伍建设、校企合作模式、教学改革评价这五个方面进行金属材料专业实践教学改革探索,通过采用现代先进信息技术、创新虚实结合教学模式、建设“双师型”教学团队、完善产学合作协同育人模式,促进应用型创新人才的培养,提高人才培养质量。

[关键词]产教融合;金属材料;实践教学;教学改革

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)10-0038-03

引言

随着国家对人才需求的增加,全国各高校招生规模快速扩大,但同时也伴随出现了一些人才培养问题。其中,“重理论、轻实践”的问题不容忽视,该问题主要表现在以下几个方面:(1)理论学习重于实践,验证性实验教学项目多且难度小、实践效果欠佳,学生的实操能力没有得到充分的训练和培养;(2)一些实践教学内容和教学方法过于陈旧,教师按照实验讲义讲解,学生按照实验讲义按部就班地进行实验,最后全班得到一样的实验结果,且实验内容没有结合当前社会经济发展的趋势,与生产实践脱节;(3)实验教学的实践几乎都是局限于计划学时内,没有太多课外拓展内容,学生缺乏发散思维的平台与机会;(4)部分教师缺乏企业实际工作经验,课堂上容易出现“空对空”现象;(5)学校资源、条件有限,企业沟通渠道窄,实习实训场所单一,校企合作不够深入。上述问题会导致学生在校内的学习实践与行业实际脱节、解决实际工程问题能力较弱,毕业后直接上手能力不足,无法满足行业和社会的需求[1-2]。金属材料专业作为一门传统工科专业,因为条件有限,专业课程教学几乎都在课堂上完成,本科毕业生所表现出的总体综合素质有待提高。针对这种状况,自2017年以来,教育部积极推进新工科建设,极力推进产学研合作,如教育部主导下的产学合作协同育人项目,就是力求促进高校与企业联合培养一批具有多样性、创新性、创造性的工程科技人才。在这种契机之下,为适应国家新战略的调整[3],作为传统工科专业的金属材料专业应积极调整学生培养方案,相应改革理论和实践课程,以学科理论为基础,以解决实际问题为目标,探索在产教融合模式下建立工科发展新范式,积极开展实践教学改革研究,促进应用型创新人才的培养,以培养出能从事金属材料等相关领域的科学研究以及政府部门和企业中的管理、研发、设计、制造、建设、运行等方面的工作,具备工程素养和可持续发展能力的学生,形成不可替代的专业特色优势。

近年来,在新工科背景下,湘潭大学材料科学与工程学院制定的金属材料专业培养目标逐步向工程类人才培养倾斜,旨在培养具有良好的科学和工程素养以及良好的动手能力、理论运用于实践的能力、组织能力、协调能力等的复合型人才。学生通过对基础理学如物理、化学、工程数学等学科基础知识以及系统的金属材料学科专业知识的学习,培养深入探索分析金属材料的成分、组织、结构与性能及彼此关系等科学和与此相关实践问题的能力;通过专业实验与实习等工程实践,培养发现、解决实际问题的能力,以及金属材料的设计与分析、制备、腐蚀与防护和材料的加工成形等方面的工程应用能力,具备长远的发展眼光和广阔的国际视野,并能不断获取新知识,培养勇于探索、开拓进取的精神和创新能力,可成为金属材料领域兼具理论研究与工程技术能力的综合性人才,为国家和地方经济社会发展服务。

一、重塑教学结构,丰富教学内容

根据新行业标准、新技术要求、新产业需求,湘潭大学金属材料专业结合基础理论知识,摒弃与市场脱节的教学内容,重塑教学结构,重视学生理论运用能力、工程创新能力和技术创新能力的培养,以解决企业工程技术问题为导向,将创新实践能力的培养与企业的工程创新和技术创新相结合,以达到材料类新工科人才培养目标[4]。

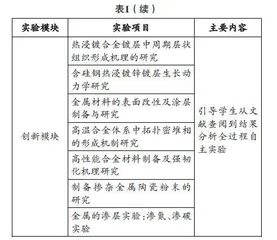

立足湘潭大学的办学条件、材料科学与工程学院现实条件、金属材料学科的特色,以应用型创新人才培养为目标,在市场和行业指导下,对金属材料类实践课程进行重塑,主要分成两大块:一是实验课堂,即课堂实验课程,细分为基础实验、专业基础实验、专业实验、综合实验、毕业设计;二是社会课堂,涉及实习实训。一方面,可以从教学内容上摒弃、重组陈旧的基础实验,增设具有创新性的、与实际生产相关联的综合实验;另一方面,实习实训可以改变走马观花式的参观认知的形式,让学生深入一线生产流程,实地进行生产演练,以解决生产实际问题为目标进行实习,可以联合企业共同制定实验课程大纲[5],分模块进行教学实践,详见表1。

二、创新互动式教学方法,提高学生自主学习能力

新工科背景下,虚拟仿真技术被广泛应用于高等教育中。对于不易操作、不能大范围开展的实验,可以引入虚拟仿真进行实验模拟,从而让学生产生身临其境之感,增强在实验环境中的体验感。

教师借助互动式教学软件,充分利用现代信息技术手段在实验前创设问题情境,让学生带着问题进行实验操作,以激发学生的思维能力与探究发现问题的能力;再辅以现代信息技术手段,通过视频直播的方式连线车间现场,让学生了解生产全过程,并就生产过程中的操作及出现的现象提出看法,从而打破单一的“教师讲,学生听”的教学模式;同时师生间就生产过程中的某一现象或某一问题进行讨论分析,形成良好的师生间互动及生生间互动氛围,并在这一过程中进行启发式、讨论式教学,充分发挥实验教师的主导作用与学生的主体性,引导学生自主探究与合作学习、研究性学习,发展学生的批判性思维与科学研究思维。教师积极采用问题引导、案例启发、课堂讨论等方式激发学生主动思考的能力与探究发现问题的能力。

三、建设一支理论水平高、实践能力强的教师队伍,完善“双师型”教师队伍建设

针对年轻教师远离企业市场的现状,探索一条高校教师“走出去”、企业导师“走进来”的改革路径,在产教合作模式下,充分融合企业生产技术和高校扎实的理论基础,建设一支由高校教师与企业工程师联合组成的实践教师队伍。同时,学校配合出台相关政策,鼓励青年教师走进生产一线,将理论知识运用到实际生产当中,并在这过程中达到提升自我的目的。

“双师型”导师队伍的建设注重通过学校、学院、专业各教师的项目合作、跨系合作以及校友交流合作等多种方式,加强与省内行业领域的地方企业联系,同时聘请企业技术骨干作为兼职导师,定期来校开展学术交流、学习讲座,与学校教师合作指导本科生毕业论文、毕业设计、综合创新实践、创新创业项目、实习实训等[6-7]。

四、加强实践教学基地的建设,完善协同育人机制下的校企合作模式

作为传统工科专业的金属材料专业有其自身的特殊性,无法脱离实际生产,应以产教融合为基本教学模式,深入开展校企合作,加强已搭建的多层次实践基地的管理,完善协同育人机制下的校企合作模式,加强学科方向与产业的协同。

注重发挥实践教学基地的作用。以实践教学基地为平台,联合行业热点研究方向,通过“送出去”的方式,将高校青年骨干教师委派至相关企业进修。继续建设好和利用好现有的实践基地,构建校中企、企中校协同育人机制。

五、完善实践教学改革评价体系

产教融合模式下的实践教学改革结合学科竞赛、虚拟仿真技术、双创实验、科研项目、企业横向课题以及企业的最新技术要点,围绕学生能否适应行业发展步伐、毕业基本条件、技术更新速度等进行评价考核,需要学校和企业双方对学生进行综合评价,并根据学生的成长情况不断调整改革内容,以达到最优改革效果。具体实践教学改革评价体系见图2。

六、结语

面对新机遇和新挑战,金属材料专业应该在保持自身优势的前提下,对老旧、传统、与实际脱轨的知识进行摒弃、筛除和更新,开展课程升级改革,从专业内容、教学体系、学生兴趣、产业需求、内外部资源、教育方法、课堂管理等各方面创建金属材料专业发展新范式,更新人才知识体系,增强金属材料专业国际竞争力,重点培养实践能力强、创新意识强的复合型人才,为未来新兴行业培养优秀的金属材料工程人才。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 臧能义,马生俊,余松林.校企合作基础上地方应用型本科大学生创新创业能力培养探析[J].就业与保障,2020(21):75-76.

[2] 顾少轩,祝振奇,雷丽文,等.科教融合在材料化学本科专业创新人才培养中的探究与实践[J].教育教学论坛,2019(46):128-129.

[3] 刘辉,黄剑锋,殷立雄,等.工科背景下材料化学专业学生创新能力培养方式探索[J].大学教育,2016(1):140-141.

[4] 邹雯婷,刘诗永.应用型本科院校产教融合、校企合作育人机制研究[J].科教文汇(上旬刊),2020(22):15-16.

[5] 宴日安,周华,李存芝.产教融合实现工科应用型课程教学质量的提升[J].轻工科技,2021,37(4):206-207.

[6] 董丽丽,柏晓辉,胡晓倩,等.校企协同育人下生物技术专业实践教学体系的改革探索[J].安徽农业科学,2020,48(16):280-282.

[7] 李津津,叶佩青.新工科背景下贯通式项目制研究型综合实践教学模式探讨[J].中国大学教学,2020(10):58-61.

[责任编辑:周侯辰]