思政视域下高校体育与健康课程体系构建研究

作者: 肖玲 元文学 李涛

[摘 要]课程思政理念是各学段体育学科核心素养指标构建的核心理念。课程组立足运动能力、健康行为、体育品德三个维度,对高校体育与健康课程的目标框架、教学内容、组织实施及考评内容予以构建,并对构建思路加以阐释。依据体育课程思政核心要求,探索体育课程思政和高校体育与健康课程间的关联性。针对思政视域下高校体育与健康课程的实施,提出建立质量保障制度与机制、善用现代与传统教学模式和优化思政育人环境的教学建议。

[关键词]高校;课程思政;体育与健康课程;课程体系

[中图分类号] G642.3 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)14-0090-07

课程思政理念作为新时代党的重要教育理念,为高校体育与健康课程进一步深入挖掘体育学科的育人优势提供了重要指引,是高校体育与健康课程向全方位、多维度、科学化、系统化和高质量发展的重要引航标,为党和国家的教育发展贡献不可或缺的力量。将思政理念贯穿教育教学全过程,既是新时代高校体育与健康课程自身发展所需,又是落实为中国特色社会主义建设培养合格与可靠人才的必要之举。

一、高校体育与健康课程思政体系研究

本研究通过对44篇跟高校体育与健康课程思政密切相关的文献进行梳理与分析,探讨了基于思政的体育与健康课程体系构建的问题。

体育课程思政的目的是为完成立德树人根本任务,将思政教育渗透于体育学科各类课程中,实现与思政课程的协同效应[1]。就高校体育与健康课程层面而论,其思政的核心本质是立德树人,贯彻理念是协同育人,实施环境是体育领域的问题情境。高校体育与健康课程思政的实施应注重身体运动的体验性、健康行为的塑造性、体育品德的迁移性[2]。教师应注重夯实理论基础以挖掘思政教学的深度,创新教学方式以提升思政教学的效果,积极实践反思以强化思政教学的针对性,不断研究拓展思政教学的指向性[3]。

教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》指出,要结合专业特点分类推进课程思政建设。体育类课程要树立健康第一的教育理念,注重爱国主义教育和传统文化教育,培养学生顽强拼搏、奋斗有我的信念,激发学生提升全民族身体素质的责任感[4]。思政视域下的高校体育与健康课程体系主要包括以下几个方面。

育人目标。一是心理健康行为目标,即能够帮助大学生消除心理障碍,增强适应社会的心理能力和人际交往技能,学会尊重和关心他人,在遇到矛盾和冲突时能够克制自己并正确地处理合作与竞争之间的关系[5]。二是个人品质目标,即应具备坚持、自信等品格,在团队中应具备沟通、合作的能力,通过项目文化的学习,学会包容与分享,使大学生具备善于挑战、突破与创新的精神[6]。综上所述,育人目标方面主要突出内容的引入、精神及品质的塑造。

主要育人内容。国家政治历史文化教育方面:中国历史和政治[7]、中国共产党人的精神谱系和习近平总书记关于体育的重要论述[8]、健康中国和“三全育人”理念与目标[9]、社会主义核心价值观[10]。古今体育文化及人物事迹方面:中华优秀传统文化、民族文化元素[11]、非物质文化遗产资源[12],体育发展史、中国体育健儿事迹、体育赛事及其精神内涵[13]。运动技能与健康知识方面:心肺系统的锻炼、脊椎拉伸、经络调理、增强免疫力的方法等,以及科学饮食与睡眠、合理有效管理时间、预防慢性疾病[14]、生命教育[15]、课外锻炼、课程管理、体质监测、运动检测、健康评估、运动处方、跟踪管理和网络服务等[3]。体育学科思政育人系统的构建除遵循目标引领外,还应注重学科特征的权责范围,内容须与体育领域及其教学内容紧密相关。

组织实施。目前,无论是体育与健康课程教学,还是课程思政融入,部分高校还存在教学形式和教学方法单一、课外实践不足的问题。高校体育与健康课程思政的有效渗透及其培养目标的达成非课堂授课所能实现。高校体育与健康课程思政的组织实施应充分利用新媒体技术、第二课堂育人空间[13]、主题教育和赛事活动[6]、“项目驱动型”“任务型”等教学模式[8]以及不同角色扮演和体验[16]等,拓宽高校体育与健康课程思政的深度与广度,为基于课程思政教学评价提供过程性、终结性的依据。基于以上分析,有效的课程思政教育应重视发挥体育项目的核心特点及其功能,以多样的方式方法传递知识,开展拓展性的教学实践。

高校体育与健康课程思政评价。目前,学者对高校体育与健康课程思政评价的研究重点主要集中在以保障德育质量为目标,对评价的规章制度、机制、系统、方式与方法进行探讨与完善。主要体现在督导机制、机构、理念、队伍及程序五大维度;合理制订质量评测目标,采用多元化质量评测方式,规范评测制度、程序与方法[17];形成课内外[13]、多主体、多环节的联动评价机制;注重评测工具的选择、优化及应用,如评价元素表、功能书、案例集、载体库等[18]。

二、基于Rost cm6软件的高校体育与健康课程思政高频词相关研究

目前,关于高校体育与健康课程思政的研究大多数为定性研究,其他方式的研究较少。基于此,本研究选用Rost cm6软件,以质性研究的方式对2018—2022年高校体育与健康课程思政研究密切相关的44篇文献、3份文件中涉及的主要育人目标、育人内容、组织实施、考评等内容加以汇总和分析。课程组对和高校体育与健康课程思政有关的高频关联词数据进行分析(见表1),通过数据分析厘清高校体育与健康课程中开展课程思政建设的总体情况。

(一)高校体育与健康课程思政高频关联词排序结果与分析

由表1可以看出, 跟高校体育与健康课程思政有关的高频关联词共有27个,课程组进一步借助Rost cm6软件对这 27个高频关联词出现的频数进行排序(见图1)。通过立足高校体育与健康课程整体层面,集中探讨课程思政对大学生全面培养的目标指向性、体育与健康课程对思政内容的可承载性。

依据高频关联词频数排序情况,课程组结合体育学科特征,对高校体育与健康课程实际情况进行综合分析得出,基于思政理念的高校体育与健康课程体系的构建,其重点在于以教师为主导,以学生为主体,运用与体育密切相关的政治元素(理论)、体育技能(实践)开展德育和体育相结合的教学活动,实现对大学生体育精神的塑造、体育技能和创新能力的培养,其终极价值取向为培养具有正确思想意识和创新能力的大学生。因此,高校体育与健康课程思政建设应承载体育学科所特有的思政教育教学思想、理念、意识、素养,形成其独有的思政育人体系及方法,并应用于德育教育中。

(二)高校体育与健康课程思政高频词排序结果与分析

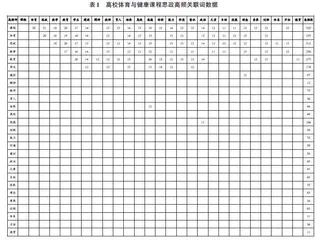

课程组在剔除“提高、开展、发展”等实质性意义不强的词汇后,分析得出高校体育与健康课程思政研究中排序靠前的80个高频词,其频数排序情况如表2所示,在一定程度上能够综合地呈现出当前研究者所持有的各类观点,能够为高校体育与健康课程体系的构建起到重要的借鉴作用。本研究主要围绕高校体育与健康课程的开设、体系构成和以上80个高频词进行探讨。

一是整体构建方面。改革应注重制度的建立、机制的效度、学科及项目的特殊性、设计与管理的科学性。二是理念方面。应确保体育学科育人理念与国家教育思想理念相一致。三是目标方面。注重高校体育与健康课程的内涵及其特点、思政目标与内容间的融合,结合意识、素养、认同、身体、健康、团结、协作、奋斗、意志、道德、品质等指标确定目标。四是内容方面。在与目标相符的同时,需注重体育与健康理论知识和实践技能结合,并着重突出中华优秀传统文化的内容。五是组织实施方面。对课堂内外、校园内外“学练赛”的逐级进阶和实践拓展进行系统规划,强调学以致用、传播健康、弘扬美德。六是考核评价方面。以国家体质健康标准、体育与健康课程标准为主要依据,结合项目、地方等实际,采用科学的测量与评价方法,对高校体育与健康课程教育成效进行考评。

三、思政视域下高校体育与健康课程体系的构建、可实现性分析及实施建议

目前,高校体育与健康课程的顶层设计主要依据国家层面所提出的“核心素养”“课程思政”两大目标展开。本研究对体育学科核心素养、体育课程思政的异同之处加以分析,厘清两者在高校体育与健康课程改革与建设中目标及内容的指向性、延伸性、相通性和互融性。对高校体育与健康课程体系的目标、内容、组织实施及其考核评价方式进行研究,构建高校体育与健康课程体系,基于此,对思政的可实现性进行分析,阐释运动能力、健康行为、体育品德三个维度的各项指标与课程思政实现的关联性。

指导性方面。核心素养和课程思政均为我国当前教育发展时期课程改革与建设的重要指导性理念。体育学科核心素养形成了体育课程育人的专业话语,明确了目标层面的知识技能中心观,并从学科内容转向育人结果。从过去重视各学科知识体系的科学性和整体性,转向重视基于课程整合促进学生核心素养生成和全面发展[19]。而高校体育课程思政则立足于体育学科为国家培养社会主义合格、可靠的建设者和接班人,明确提出了内容指标、核心精神、品质指标,着重突出的是体育学科必须发挥其独有的作用,以此实现课程思政理念目标要求,具有较强的针对性。

目标及内容的指向性和延伸性方面。体育学科核心素养旨在助力培养满足当前时期各领域竞争所需的、具备核心竞争力的且能够持续全面发展的人才。而体育课程思政则旨在要求体育学科在培养全面发展的人的同时,充分发挥其独有的育人功能,将基于课程思政理念的核心能力培养置于首位。在目标及内容的相通性和互融性方面,体育课程思政对体育学科核心素养的目标及内容的确定既具有引领性又具有强调性。与此同时,体育课程思政的目标及内容亦内嵌于体育学科核心素养目标体系中。

综上所述,教育部所提出的高校体育课程思政工作的着重点已寓于体育学科核心素养目标体系中。思政视域下的高校体育与健康课程体系构建应重点考虑如何更加充分地发挥体育学科的育人特点及优势,将全面培养人的价值功能更紧密地与我国发展需求相接轨。

高校体育与健康课程思政以教师为主导、以学生为主体、以培养学生的正确思想意识和运动技能为核心,将体育所承载的文化与健康知识、运动技战术与体能、体育审美与规范所蕴含的德育价值,以合理的方式方法贯穿课程目标框架、内容构成、组织实施与考核评价环节,并推动课堂育人成效向课外、校外社会实践与家庭体育教育延伸。在实现德智体美劳全面发展的同时,助推高校体育与健康课程高质量发展。

(一)思政视域下高校体育与健康课程体系的构建

依据教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》对高校体育与健康课程的具体要求,课程组在立足体育学科核心素养的基础上,结合定性与质性研究结果、高校体育与健康课程、大学生实际,以突出和强化体育学科思政价值功能为目的,将价值塑造、知识传授和能力培养寓于其中,深入挖掘、发挥体育学科培养人的独有价值,以实现大学生具有为国家发展贡献力量的深厚情怀为落脚点,使其具备健康发展、勇于挑战困难、关爱社会的责任意识和能力担当等。思政视域下高校体育与健康课程体系整体构架如图2所示。

目标框架是内容筛选、组织实施、考评内容的基础。高校体育与健康课程目标框架的构建立足于《普通高中体育与健康课程标准(2017版)》中核心素养三大维度及目标,确保思政所涉及的爱国、意识、素养、文化认同、身体健康及团队协作等渗透其中,为内容制订及其组织实施、考评提供标准。

教学内容是在目标的指向下,主要围绕目标的达成、组织实施的可实践性、考评的可观测和可操作而进行的范围选定和设计。考虑到不同类型高校教师与学生的实际需求,课程组提出了与目标框架相适应的体能知识与技能、体育文化及理论、运动知识与技能、运动健康知识,以此作为内容制订的范围。同时,列举了与思政密切相关的核心词汇,为内容的筛选提供参考,以期使高校教师在进行内容筛选时,能够把握新时代的脉搏,重点突出中华优秀传统文化的内涵、体育运动知识与技能的科学系统性,运用运动项目所包含的法治元素强化大学生法治意识,使学生思考体育内容对于生命与健康的可作用性。