“接住”:大学课堂师生言语互动的关键链条

作者: 刘翠翠 潘祥成 呼建勇

[摘 要]互动是师生在课堂上共同建构知识的中介,言语互动则是主要的互动行为。文章采用质性研究方法,聚焦大学课堂,通过观察、访谈和实物收集等方法收集资料,运用类属分析法分析资料。结果发现,影响师生言语互动的因素包括教师、学生和空间三个方面,而教师能否“接住”学生的回应则是言语互动循环能否形成的关键链条。“接住”即在学生发表自己的观点、分享自己的经验之后,教师能帮助学生进行知识经验的扩充和深化,或者做出理论的概括和提升,从而使学生的知识经验结构化、系统化,最终形成新的知识。

[关键词]言语互动;建构;“共生”;师生关系;质性研究

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)16-0078-06

“课堂互动”是课堂研究难以回避的论题,从“课堂控制论”走向“课堂互动论”是当代课堂研究的一个重要表征[1]。根据“符号互动理论”,刺激的意义来自与他人的互动,而非刺激本身所固有[2],在这个意义上,课堂中真正给学生带来意义的是教师和同学之间的互动。一个能够进行思想碰撞的互动课堂才能成为大学生知识和思想的衍生地,构建互动课堂也成为提升高校教学质量的关键所在[3]。

现代信息技术在大学课堂中的普遍应用使得师生言语互动更便捷、更广泛,很多大学教师报告在自己的教学中使用了翻转课堂、项目教学、多维互动等教学模式,那么,在真实的大学课堂情境中,师生言语互动是如何进行的?从大学生的视角出发,影响其与教师进行言语互动的因素有哪些?该如何提升大学课堂的互动效果?本研究采用质性研究方法,聚焦真实大学课堂,试图通过对课堂观察、访谈、实物资料等的分析来回答这些问题。本研究中,师生言语互动是指在课堂这一特定语境下,师生双方根据对方发出的包含“意义”的言语符号而做出的有意向的言语反应[4]。

一、研究方法

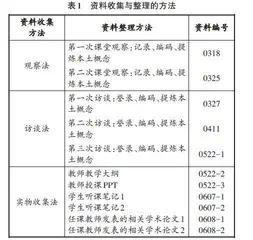

本研究采用质性研究方法,以北京市某大学的一个小班化本科课堂为研究对象,以建构主义为研究范式,在收集观察、访谈和实物资料时,尽量悬置研究者原有的经验、理论和假设,从研究对象的视角出发,使用类属分析法对资料进行意义的解释。研究中涉及的观察、访谈及实物资料见表1。

本研究的具体研究程序为:

课堂观察。研究者征得任课教师的同意后进入课堂,采用非参与型观察法,目的是不干扰课堂的正常进行,对课堂进行比较“客观”的观察。为了避免某位研究者个人的预设和理论对观察结果的影响,三位研究者同时进入课堂,选择不同的教室位置进行观察。观察力求全面,详细记录一节课的每个环节以及发生的所有教学行为。参考陈向明分别从“实地笔记”“个人笔记”“方法笔记”“理论笔记”进行观察记录[5]。观察结束后对三份观察记录进行整理合并为一份观察记录,两次课堂观察时间共计135分钟。

访谈。通过两次课堂观察,选择在课堂上听课认真、互动积极的同学(大三学生蒙峰,化名,知情同意)作为访谈对象。蒙峰是免费师范生,热爱教师职业,因此辅修了教育学专业,研究者所观察的课堂正是他的辅修课之一。由于有较高的学习动机以及职业期待,因此他对如何创设好的课堂会有更多、更深入的思考。前两次采用开放式访谈,鼓励受访者用自己的语言就课堂发表自己的看法,目的是了解受访者认为重要的问题、看待问题的角度、对意义的解释等。第三次采用半开放式访谈,根据前两次的访谈结果,就访谈对象反复提到的影响课堂言语互动的因素以及尚存的疑问进行追问。三次访谈时间分别为85分、45分、45分,访谈转录共28902字。

实物收集。任何实物都是一定文化的产物,都是在一定情境下某些人对一定事物的看法的体现,因此这些实物可以被收集起来,作为特定文化中特定人群所持观念的物化形式进行分析[5]。实物资料“教师教学大纲”和“教师授课PPT”在第三次访谈结束时由受访者提供。受访者的两份听课笔记(0607-1、0607-2)在课程结束后由受访者提供。任课教师发表的与课堂互动有关的学术论文(0608-1、0608-2)由研究者从“中国知网”下载。

资料的整理与分析。首先,让资料“说话”,呈现课堂中师生言语互动的样态。然后,使用类属分析法,即在资料中寻找反复出现的现象以及可以解释这些现象的本土概念,将具有相同属性的资料归入同一类别并以一定的概念命名[5]。

二、资料分析与结果

对资料进行本土概念提取、词频统计和三级编码。提炼出的本土概念有:“内容有深度、案例与现实有联系”“问题有争议”“自己看重”“用得上”“课前读文献”“担心评价”“不好意思”“不敢”“接住”,等等。

(一)师生课堂言语互动的样态

对课堂观察记录的分析发现,每次课堂中师生言语互动的样态类似,都是由教师发起互动,形式为“提供案例”让学生分析,或者就讲过的内容“提出问题”;然后教师用“这个问题谁来说说看”“还有哪个同学想说”“大家畅所欲言嘛”等话语来鼓励学生参与互动;最后,要么是某几个同学主动回应参与互动,要么是教师点名某几个同学进行回答(0318、0325);然后教师回应“好/谢谢”等。这样,一次互动结束,下一次互动还是遵循同样的方式。结果见图1。

虽然只进行了两次课堂观察,但从对学生的访谈中可以了解到,这样的互动方式几乎贯穿课程的始终。比如,在第三次访谈中(此时距离该课程结束还有两次课),研究者问道:“现在的课程跟前几次有什么变化吗?”访谈对象回答:“差不多,内容深度一直是有的……现在唯一的就是大家动不起来……老师给的案例都挺好的,但大家就是不积极(0522-1)。”因此,图1能够基本反映师生课堂言语互动的样态。

从图1可以看到,真正的言语互动并未发生,学生与学生之间或者学生与教师之间并没有观点的碰撞和争论(0325)。研究者由此展开反思:这是为什么呢?有哪些因素阻碍或促进了互动?

(二)影响课堂师生言语互动的因素

主要从访谈资料中使用类属分析,经过三级编码,一步步提炼。同时,观察记录和实物资料作为补充和佐证。

第一次访谈是完全开放式的,在访谈前半部分,研究者甚至没有主动提及“互动”这一术语。在访谈进行到27分40秒时,蒙峰提到,希望“课堂多些互动,我个人更喜欢这种,比较有课堂氛围”。当研究者追问他所理解的“互动”是什么样子的,蒙峰回答:“老师给学生一个案例或材料让你去分析,让学生去讨论,学生之间的讨论,老师也直接参与到讨论中,给学生一些引导。”于是,接下来的访谈逐渐聚焦于“互动”。

类属分析发现,影响课堂师生言语互动的因素来自以下三方面。

1.来自教师方面的因素

内容的深刻性。蒙峰多次提到教学内容对言语互动的影响。蒙峰在课堂比较积极地与教师进行言语互动,原因有“内容上比较感兴趣”(0327、0522-1),“内容深度一直是有的……老师不是单纯地给我们介绍某某是什么,有什么流派,有什么观点,而是按照自己的路线走,有他自己的思考和分析,让我很喜欢,我也不喜欢应试的那种比如名词解释,有哪些分类等这些书上有的东西,这些东西我可以自己在书上学,缺少的是怎么运用这些知识去解释、解读现实中的问题”(0522-1)。

蒙峰认为:“同学不回应要么就是(对内容)不感兴趣……反正如果真的是不感兴趣的话,我一般都不太愿意去发表自己的观点(0327)。”可见,对部分大学生来说,他们不满足于简单易得的现成的知识,而是渴望有深度、能引发思考的教学内容。正如蒙峰所说:“知识可以从教科书,从其他的文献、专著,其实都可以得到。但是像这种(指小组讨论或展示),锻炼学生表达,或者是想问题的思维,我觉得反而是更值得(0327)。”

案例的现实性。与现实问题相关的案例更容易引发学生的共鸣,使他们参与课堂互动。“讨论的问题都是非常非常现实的(0522-1)。”“老师选的案例很好……都是值得讨论的,确实是需要去解决的问题(0522-1)。”课堂观察发现,每当教师给出案例时,一些原来并不抬头的同学这时会抬头看向教师并做思考状(0325)。在蒙峰的听课笔记中对于案例的分析也做了详细的记录(0607-1)。

话题的争论性。那些没有确定答案,能引发争论的话题会吸引学生参与互动。“讨论的问题比较有思辨的感觉(0411)。”“老师选的案例很好,是很难解决的问题(0522-1)。”“如果本身大家的观点都差不多一致,那就没必要拿出来花那么多时间去讨论(0522-1)。”“收获最大的课堂能够让你对现实问题引发一些思考。大学生就应该把他们的思维开阔起来,让他们有一个学术的素质,考虑问题、研究问题的视角和方法(0522-1)。”

问题的开放性。教师提封闭式问题容易限制学生的言语表达,而开放式问题则更易于让学生发表自己的观点。“老师一开始提问就是,‘你更赞同哪一个?’那意思就是你必须选一个,然后再做出自己合理的解释,我觉得这样就很难回答老师提的问题(0411)。”访谈者补充:“老师提的是一个封闭的问题,让人就必须选择一个。”蒙峰回答:“我当时就觉得,这两个问题,其实都有自己的观点,你不好回答。”

开放式问题能为学生提供从不同方向进行发散性思考的空间,当学生的答案具有来自自身的独特价值,教师和学生的双向互动才会激发实质性的深层对话[6]。

过程的监控性。教师对课堂互动过程的监控性实际反映了教师对互动的认知程度,这会影响互动效果。在课堂上,由于各种各样的原因,有的学生可能会偶尔游离于互动场域,本课堂中,教师对积极参与的学生关注较多,而对本来就不积极的学生监控较少,这在眼神与言语互动中都可以观察到(0318,0325)。

专业的权威性。教师具有知识权威、文本解释权威,学生要学习知识,必须向教师求教,只有教师拥有教学文本的解释权,学生在教学活动中只能充当忠实的听众。持有这种观念的教师,即使在课堂上让学生回答问题,也只是作为检查学生的一种手段,不会视学生为有自己独特经验和视角的个体,自然不会引导学生之间的讨论和争论,课堂互动也不会发生。

“(另外一门课的老师上课时)学生说什么好像都有一定的合理性,学生的视角还蛮特别的,从学生这个视角出发的话会怎样,老师会把学生的话接住,然后学生就会觉得,其实所有人的每个想法都是有用的(0327)。”可见,如果教师将自己置于与学生的学习共同体中,珍视每位学生的观点和意见,发现其中的意义,那学生“肯定会更想参与互动”。其实,教师的非言语行为也会反映其是否具有“专业权威性”。比如,在互动效果好的课堂上,“老师和学生一起围着坐(0327)”,而互动效果不好的课堂上,“老师要求学生站起来回答问题(0325)。”

评价的指向性。“有的老师不太关注学生的过程,只希望学生能给到一个正确的答案,因为他们觉得这样代表学会了(0522-1)。”如果教师只进行结果性评价,学生参与课堂的过程性动机就不强烈,“问—答”的教学方式虽然体现了互动的形式,但这样的互动仅仅是作为教师评价学生学习是否达成预设教学目标、学习结论是否符合标准答案的标准,而对学生平等参与、表达意见、阐述观点、个性发展等教学本真的追求则成为空谈[7]。

2.来自学生方面的因素

实用主义的学习动机。访谈中,蒙峰一直强调“有用”“价值”对其参与课堂互动的吸引力。“这个课以后能用得上,多学一点是一点(0327)。”“这个问题可能没有太大价值,我就不想去讨论(0411)。”这与前面提到的教师提供案例的现实性是相关的,在学生看来,与其生活或将来的工作相关的内容或话题更容易激发他们参与互动的热情。

学生准备的充分性。教师在课前给学生提供案例或需阅读的文献,如果学生有提前充分阅读和思考,参与课堂互动的意愿就强烈。“文献没读的话就不敢回答(0327)。”“部分人忙其他的事情,没去看这个案例,不知道怎么回答,只能观望(0411)。”蒙峰提到:“有一门课,学生以小组为单位提前进行阅读和讨论,每周读专著,写读书报告,做小组展示,学的东西也蛮多的……课堂氛围很好(0522-1)。”这也启发教师们在进行教学设计时,要让学生有准备地进入课堂。