基于接受美学的综合英语教材解读模式新探

作者: 翁柳娜

[摘 要]综合英语课程是英语专业的专业必修课,其系列教材的文本既有教学功能,又有一定的文学性,属于文学作品范畴。接受美学理论认为文学作品是一种“意向性”客体,而“阅读者”是“意向性”主体。主体对客体的解读过程有四个层面:语音基础层、意义单元层、再现客体层和意象世界层。文章以综合英语系列教材文本为客体,以教师和学生为阅读主体,在接受美学的视域下,分析教师与学生这两类读者对综合英语系列教材文本四个层面的解读模式,并将解读模式与教学实践相结合,提出教材文本解读模式教学化需要注意的问题,有利于文本解读维度的拓展和课程教学效果的优化。

[关键词]接受美学;综合英语;教材文本;解读模式

[中图分类号] H319 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)16-0095-05

接受美学理论产生于20世纪60年代,发展繁荣于70至80年代,虽然90年代以来该文学理论逐渐被其他潮流代替,但该流派的理论先驱波兰美学家英伽登对文学作品进行了现象学的意向性分析,德国读者接受文学理论的“双子星座”姚斯和伊瑟尔提出的“期待视域视域融合和召唤结构”等概念以及美国著名理论家乔纳森·卡勒提出的“文学能力”等接受美学理论范畴的概念仍对各类文学作品的解读发挥着影响作用。

综合英语课程是本科院校英语专业的系列式主干课程,其系列教材的文本选择具有一定的人文性,文体类型和主题类型具有多样化特点,选材范围较广,主要以英美文学经典作品或报刊专题文章为主,整体而言教材文本具有文学属性,可视为文学作品。文学作品的解读视角向来具有多样性,考虑到综合英语系列教材读者群具有特殊性的特点,本文从读者的角度入手,结合接受美学相关理论,对综合英语系列教材的解读模式进行分层剖析。同时鉴于综合英语系列教材既为教材文本,又体现了教育性,其解读过程涉及的教学活动也不能忽视,所以在分析解读层之后,本着提高课程教学效果的目的,本文进一步探索了综合英语系列教材文本解读模式教学化需要注意的问题。

一、接受美学视域下综合英语教材文本的解读层分析

读者接受文论的先驱、波兰著名美学家英伽登认为:在人的意识活动中,意识指向的对象为“意向性”客体,“意向性”客体需在主体的意识活动中才具有意义。文学作品便是一种“意向性”客体,阅读者是其“意向性”主体。文学作品的意义只有通过阅读活动才能呈现出来,读者的阅读活动能充实文学作品文本中存在的“未定点”或“空白”。同时英伽登认为文学作品是由四个相对独立且相对关联的层次组成,这四个层次包括语音基础层、意义单元层、再现客体层和意象世界层。在英伽登看来,单层面的阅读并不能构成文学作品的意义,作品的整体意义是多层次的复合体[1]。综合英语系列教材的文本涵盖各种文学作品,也是一种“意向性”客体,而其教材的属性限制了其读者范围。相对其他文学作品而言,综合英语系列教材的读者具有特定性,主要为任课教师和英语专业的学生。这特定的读者群有着自身的主观性特点,两者对教材的解读虽然都属于意向活动,但由于其各自的期待视域、文学能力和阅读目的不同,呈现出意象性活动多模态的特点。这些特点体现在教材文本的四个层面的解读过程中,形成了语音基础层的解读模式、文本意义单元层解读模式、读者再现客体层解读模式和文本意象世界层解读模式。这四个层面的相互融合构成了综合英语系列教材文本的解读模式。

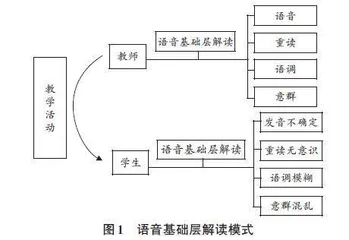

(一)教材文本语音基础层的解读模式

综合英语系列教材承载着一定的教学目的,其特定读者教师和学生会带着各自的期待视域来解读教材。教师的解读目的倾向于“教”,而学生的解读目的倾向于“学”,所以两者采用的解读模式也各不相同。首先是教材文本语音基础层的解读。语音基础层涉及文字的语音构成物,包括音调、音色等,这是意向活动最先触及的层次,相当于解读文本最基本的层次[1]。综合英语系列教材文本涉及的文字在语音基础层有着较为明确的分级。作为系列教材,编者在编写时会考虑高低年级学生的英语水平差异,在文本选材方面体现难易之分。综合英语系列教材目前使用的各版本一般为四册或六册,例如上海外语教育出版社出版的《综合教程》系列教材就有四册,而高等教育出版社出版的《综合英语教程》系列教材则有六册。各种版本的每一册书对应英语专业不同年级的综合英语课程教学,文本的难度是循序渐进的,文本所包含的文字词汇语音基础层也是由易到难的。作为特定读者的教师和学生在语音基础层的解读模式由于各自的文学能力和期待视域不同,呈现出不同的特点。

如图1所示,综合英语系列教材的特定读者教师秉持“教”的目的,对教材文本的语音基础层的解读往往会从文本单词的语音和重读音节、句子的语调和意群等方面进行解构,总结出文本相关单词、短语或句子在语音层面上的重难点,为文本的教学做好准备。而综合英语系列教材的另一特定读者群学生对教材文本的语音基础层解读过程则是以“学”为目的,大部分学生对于文本单词的语音感受没那么敏感,有的单词对于学生来说是生词,不仅语义无法理解,发音也不确定。而对于重读音节的处理,大多数学生在解读文本之初是无意识的,对单词或句子语调的处理也是处于模糊状态。大部分大一新生在解读综合英语系列教材第一册文本的过程中对于句子的意群处理更是毫无逻辑,甚至随意混乱的。考虑到学生在综合英语系列教材文本语音基础层的解读特点,教师在文本语音层面的解读方向就显得尤为重要。如果教师能够对文本涉及的文字和句子的发音、重读音节、语调和意群等方面进行深入解读,那么在教学过程中便能针对学生语音层面的解读问题对症下药,通过课堂相关教学活动的设计或课后教学辅助练习等方式帮助学生解决语音层解读时遇到的难题,从而实现教师和学生对综合英语系列教材文本在语音基础层解读模式的融合。

(二)教材文本的意义单元层解读模式

综合英语系列教材文本以篇章的形式出现,体裁多样,解读文章最重要的一步就是理解文字的意义。而构成不同等级的意义单元或整体的层次则是词、句或段等各级语言单位的意义,这便是英伽登提到的意义单元层,其属于意向活动由低向高、由片段意义向完整意义过渡的阶段[1]。因此,在解读语音基础层的基础上,综合英语系列教材的读者接着便会进入教材文本的意义单元层解读阶段。在此阶段,作为读者的教师和学生的解读模式也有着各自的特点。

如图2所示,在完成综合英语系列教材文本语音基础层的解读之后,师生共同进入文本意义单元层的解读。对于意义单元层的解读,首先教师应在上一层的基础上分析解读文本中所涉及的单词意义和难度,分解出难度等级,并对单词的含义和用法加以延伸解读。其次,教师要对文本中的短语进行解读,并在短语含义和相关用法上做知识的迁移处理。解决了单词和短语的意义单元层解读后,对文本的句子要进行拓展理解,特别是文本中的长句和难句。在句子理解的基础上,教师应利用自身的文学能力和语言知识进行句子成分的解构式解读,扩展至段落的理解和通篇文字表述的逻辑分析,解读出段落的意义。而学生读者对于综合英语系列教材的文本解读在语音基础层的模糊性则会持续到文本的意义解读层,这是由学生在语言方面的期待视域和文字能力所决定的。因为综合英语课程教材的编写具有针对性,文本对于相应年级的学生而言,初次阅读是有一定难度的。学生会遇到生词的理解障碍、对文本某些短语的用法不熟悉、难以理解长句难句等问题,从而造成对文本意义的理解一知半解,层次模糊不清。总的来说,大多数学生对文本的意义单元层解读是毫无章法的,处于一种混沌状态。由于综合英语教材文本具有教学功能的特点,想让学生读者对于教材文本意义单元层的解读变得清晰,需要教师读者通过相关的课堂教学活动介入,利用相应的意向性活动,设计相应的教学活动,有针对性地在单词、短语、句子和段落等层面帮助学生完成教材文本的二次解读。这一过程的完成实现了教师和学生在教学文本意义单元层的解读模式的融合。

(三)教材文本再现客体层的解读模式

对于综合英语系列教材文本的解读,在完成语音基础层和意义单元层的解读后,读者会进入第三层——再现客体层的解读。英伽登认为再现客体层的解读需要阅读整个作品才能把握得到,涉及的内容有作品文字构建的人物和背景等,不能只靠单纯理解某个单词或某段文字来实现,而要通过阅读整个作品的文本方可实现[1]。综合英语系列教材的特定读者教师和学生在这一层面的解读需要以语音和意义两个层面的解读为基础,并受制于两类读者各自的期待视野和文学能力,既各具特色又相互交融。

如图3所示,教师对于综合英语系列教材文本的解读需要从文本的整体出发,首先解读分析出文本内容的结构层次以及层次间的逻辑关系和过渡语言的特点,进而明确文章的中心思想。除此之外,在通读全篇、提炼主题的基础上,教师还需进一步明确文章的文体类型和特点,并对全篇文本的语言特色进行解读呈现。而学生对再现客体层的解读明显受限于自身的文学能力,大多数学生在该层的解读过程中仍然处于懵懂不明的状态。一方面,很多学生即使借助字典等工具能完成语音层和意义层的解读,但对于再现客体层所涉及的文章结构仍无法判断,对段落与段落之间的逻辑关系也不确定,更无法根据语言表达的内容分析出文本的逻辑结构。另一方面,学生对于文本的中心主题无法清晰把握,甚至会出现主题理解偏差等情况。至于文本的文体类型方面,大部分学生也是一知半解,只有部分期待视域和文学能力稍强的学生能大体解读出文本的文体类型,大部分学生对于教材文本特点等内容的了解是模糊且不成体系的。而如果需要学生从语言层面分析文本的语言特色,有相当一部分学生是无法清晰表述的。鉴于学生对综合英语系列教材文本再现客体层的解读特点,教师需要对文章结构、中心思想、文体特点和语言特色等方面进行深入解读并细化,同时通过相关的课堂或课后教学活动,帮助学生将教材文本的再现客体层的解读清晰化,提高其文本解读能力和文学能力,这样方能实现教师读者和学生读者对于教材文本再现客体层解读的视域融合。

(四)教材文本意象世界层的解读模式

英伽登认为意象世界层的解读不是偏重客体,而是偏重于主体读者的参与[1]。因为再现客体层的解读过程存在着大量的未定点,即空白,需要读者通过阅读去填充以完成作品的世界。读者在这个层次的解读颇具个性特点。文本作品的意义也可以是多层次的复合体,在这个过程中读者具有主动调适权[1]。作为综合英语系列教材的常规读者,教师和学生在完成了语音基础层、意义单元层和再现客体层的解读和视域融合之后,在意象世界层的解读模式中对教材文本未定点的填补和解读相对较为自由,其中教师的解读具有指向性作用。

如图4所示,由于综合英语系列教材文本本身具有教学功能,教师在意象世界层的解读过程中需要对教材文本内容进行深入解读,结合当前形势和我国国情等,挖掘文本内容相关的思政元素,对文本的中心思想加以升华,结合思政元素解读文本传递的文化价值观等信息,并在课堂教学中引导学生进行思考,训练学生的思辨能力,升华学生对文本内容的理解。同时,对于文本涉及的语言知识,教师还需在意象世界层面对其进行解读,分析整理出具有迁移性的语言知识,通过课堂作业或训练等方式巩固学生学习到的语言知识。除此之外,教师还要在语言知识的基础上结合语言技能的特点,整合出文本相应的语言技能训练,通过相应的教学活动设计帮助学生加强语言相应的语言技能。而学生读者在综合英语系列教材的整个意象世界层的解读过程中,因为完成了语音、意义和再现客体层三个层面的解读,所以基本能以自己的文学能力理解文本内容,并做到一定的升华,这个过程具有一定的思维发散性特点,也是一种思辨能力的体现。不仅如此,学生对于文本涉及的语言知识也有一定的认知,在此基础上,如果能结合教师设计的相关教学活动自主学习,学生的语言知识定能得到巩固,语言技能也能相应提高。由此可见,综合英语系列教材文本意象世界层的解读模式是以教材文本思政元素的挖掘、学生思辨能力的培养、知识的巩固和语言技能的提高为目的,同时结合并完成相应的教学活动才能最终实现教师和学生在意象世界层的双期待视野的融合。

二、综合英语系列教材文本解读模式的教学化启示

综合英语系列教材是专业课程的教材文本,读者的解读模式自然需要与教学活动相结合。笔者通过问卷调查,发现教材文本解读模式教学化与学生的期待视野有关,学生对课程的教学效果期待具有倾向性。大部分学生希望能通过完成综合英语系列教材的解读提高自己的语言知识、语言技能和文学能力水平。而教师在解读综合英语系列教材文本过程中除了考量课程的教学目的和教学设计等相关问题,还要进行换位思考,结合学生对综合英语课程的期待,进行文本层次解读、分解语言点、传授语言知识、训练学生的思辨能力,并训练学生相关的语言技能。接受美学视域下的综合英语系列教材文本的解读模式需要在教学化过程中体现其有效性。在教材文本解读模式教学化的过程中,教师读者对教学文本的解读模式与学生读者的解读模式是相辅相成、相互交融的。但教师明显在教学化的复合式文本解读过程中具有主导作用,为了实现文本解读的有效性,教师在综合英语文本解读模式教学化过程中应尽量做到以下四点。