城乡规划专业理论课混合式教学质量影响因素探究

作者: 魏宗财 黄绍琪 陈婷婷 刘玉亭

[摘 要]新冠疫情防控政策推动了混合式教学模式的蓬勃发展,使其在高校日常教学中占据重要地位,为提高城乡规划专业理论课教学质量提供了新思路。文章通过对某高校城乡规划专业的本科生和硕士研究生进行问卷调查,运用结构方程模型探究基于混合式教学模式的城乡规划专业理论课教学质量的影响因素,并提出提高教学质量的策略。教学方式对教学质量产生正向的直接影响,并且能通过增强学生的学习投入间接提高教学质量。同时,考核方式偏好可以调节教学方式和学习投入,从而间接促进教学质量的提高。该研究对优化国内城乡规划专业理论课教学模式具有参考价值。

[关键词]混合式教学;教学质量;教学方式;学习投入;考核方式偏好;专业理论课

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)21-0065-06

新冠疫情的暴发加速了教学模式从传统线下向混合式的转变。混合式教学模式逐渐成为高校专业课程教学的新常态。如何在课堂教学与学生管理、知识传播与创新知识、线上教学与线下教学和辅导之间寻找更切合实际的平衡点,以更好地提高混合式教学质量,是当前亟待探索的教学研究议题。

随着城乡规划管理职责从住房和城乡建设部门转向自然资源部门,这一行业重心的转移推动了专业教学在内容和方式上的变革。面对这一新形势,城乡规划学科知识超越了传统的以工科为主体的内容[1],逐渐融入了地理、生态等学科知识,并向更广泛的人文社会学科领域渗透。专业领域的扩展和复合能力的需求对城乡规划专业的教育,特别是专业理论课教学提出了更高的要求。因此,本文针对某高校城乡规划专业理论课混合式教学模式进行了深入探究,通过对各年级的教学质量情况进行梳理和比较,进一步探讨教学质量的影响因素,并提出提高教学质量的策略。

一、混合式教学模式研究进展

近年来,随着高校信息化建设的快速发展,混合式教学模式成为日常教学的重要组成部分。然而,不同学科和专业领域的混合式教学质量仍存在显著差异,这一问题引起了广泛关注。自20世纪90年代末起,混合式教学的概念经历了技术应用阶段、技术整合阶段以及“互联网+”阶段[2]。在基础教育[3]、高等教育[4-7]和职业教育[8-9]等领域,混合式教学模式都进行了实践应用的探索。此外,为了检验混合式教学的效果,有学者建立了包括学习态度、互动效果[10]、学习效果[11]以及过程和终结性考核结果[11-12]等内容的评价指标体系。当前,混合式教学模式的应用体系仍处于探索阶段,不同学科教学质量的影响因素及不同年级的影响程度尚未明确。因此,本文将针对以上问题开展实证研究,为提高教学质量提供借鉴和参考。

混合式教学质量主要取决于两个维度:教育者和学习者。教育者维度主要关注教师的教学方式。王晶心等人指出教师在混合式教学中对大学生的学习成效有正向促进作用[13];杨力提出教师的教学方式在疫情中和后疫情时期对教学质量产生重要影响[14];解筱杉等人通过调查和访谈证实了教师的教学方法对混合式教学质量具有重要影响[15]。学习者在混合式教学中的收获在很大程度上取决于其自主学习能力和学习投入程度[16]。刘淑娴的研究证实了学生的自律性是影响混合式教学质量的关键因素[17];白欢的研究从定性角度证实了线下学习投入程度是混合式教学质量的影响因素之一[18]。基于上述研究成果,本文选取教师的教学方式和学生的学习投入两个维度,对教学质量进行影响程度分析。

尽管有学者将考核结果作为评价教学质量的重要依据,但关于考核结果对混合式教学质量产生影响的相关研究仍较为欠缺。由于考核方式主要用于检验教学质量,而不是直接影响教学质量。因此,本文将考核方式偏好作为教学质量的间接影响因素进行探究,并以学生对课堂考勤、课堂汇报、调研报告和考试的满意度作为考核方式偏好的观测变量。

二、研究设计

(一)研究假设

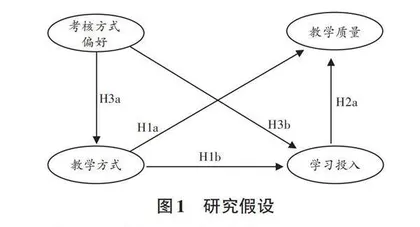

基于已有研究成果,本文将教学方式、学习投入和考核方式偏好作为城乡规划专业理论课混合式教学质量的影响因素,并提出以下假设(见图1)。

H1:教学方式对教学质量(H1a)和学习投入(H1b)有显著正向影响;

H2:学习投入对教学质量(H2a)有显著正向影响;

H3:考核方式偏好对教学方式(H3a)和学习投入(H3b)有显著正向影响。

(二)研究对象及数据收集

为了深入了解城乡规划专业理论课混合式教学质量,以及不同年级学生之间的差异,本文针对某高校城乡规划专业的本科生和硕士研究生进行问卷调查。问卷内容包括教学质量、教学方式、学习投入和考核方式偏好四个方面,问卷选项采用李克特5级量表的形式,共收集问卷295份,其中有效问卷246份,有效率为83.4%,包括142份本科生问卷和104份研究生问卷。

(三)研究方法

采用SPSS软件对问卷数据进行描述性统计分析,并运用AMOS软件构建包含4个潜在变量和13个观测变量的结构方程模型,以探讨城乡规划专业理论课教学质量的影响因素及其影响程度,并设计问卷调查量表(见表1)。

三、城乡规划专业理论课教学质量特征分析

该高校学生普遍能够适应混合式教学模式,并且研究生的适应程度相对优于本科生。总体上,61.8%的学生能够适应混合式教学模式,而仅8.1%的学生无法适应该教学模式。其中,80.8%的研究生能够适应该教学模式,59.9%的本科生也能够适应该教学模式。因此,进一步从互动效果、学习效果和学习态度三个指标探究该高校城乡规划专业理论课教学质量特征及其不同年级学生之间的差异。

混合式教学的课堂互动效果与传统教学方式相差不大。从研究生的角度来看,26.9%的学生认为混合式教学模式的效果更佳,18.3%的学生更喜欢传统教学模式,其余54.8%的学生持中立态度。同样,该校本科生也存在类似的情况。尽管线上授课丰富了交流互动的方式,但同时也因为缺少面对面的交流,增加了交流互动的难度。在城乡规划专业理论课教学的互动效果方面,26.4%的学生认为混合式教学模式的互动效果更好,24%的学生则认为传统教学模式比混合式教学模式的互动效果更好。这也为后续高校如何进一步提高城乡规划专业理论课的教学质量提供了参考方向。

混合式教学模式对研究生的学习效果有小幅度提升,但部分本科生仍认为传统教学模式的学习效果略胜一筹。具体来说,33.3%的学生认为混合式教学模式的学习效果更佳,23.9%的学生持相反观点,其余学生持中立态度。其中,44.2%的研究生更认同混合式教学模式,而17.3%的研究生则支持传统教学模式,此外,28.9%的本科生认为传统教学模式的学习效果更好,仅有25.3%的本科生选择混合式教学。这表明混合式教学模式在提高学习效果方面仍有很大的提升空间。

混合式教学模式有助于增加城乡规划专业理论课的趣味性和改善学生的学习态度。调查显示,49.2%的学生表示喜欢混合式教学模式。学生可以通过在线平台参加直播课或观看录课等方式获得学习资料。此外,学生可以在在线课堂中发布弹幕提出问题和看法,并得到教师的反馈。在线下学习中,学生可以进行实地调研、分组讨论和成果展示汇报,与教师和同学进行讨论交流。这种教学模式有效地提高了学生对城乡规划专业理论课的兴趣,并使课程变得更加生动有趣。

四、城乡规划专业理论课教学质量的影响因素分析

(一)模型构建与检验

问卷的克朗巴哈α系数值为0.804,KMO值为0.824,这表明该问卷具有较高的内在一致性和可靠性。研究结果显示,所有测量变量均通过显著性检验,且因子负荷量大于0.5(见图2)。根据验证性因子分析结果,组合信度CR>0.60,收敛效度AVE>0.36(见表2),说明潜在变量的组合信度和收敛效度较好。采用极大似然法对模型参数进行估计,结果显示模型的χ2/df=1.189<3,RMSEA= 0.028<0.05,GFI=0.958>0.9,AGFI=0.936>0.9,CFI=0.983>0.9,说明模型拟合效果良好。

模型运算结果显示,所有的假设均成立。教学方式和学习投入对教学质量的影响路径、教学方式对学习投入的影响路径以及考核方式偏好对教学方式和学习投入的影响路径均在不同置信度下显著(见表3)。

(二)模型结果分析

1.教学方式对教学质量的影响

混合式教学方式对教学质量产生正向的直接影响,直接效应为0.485。该结论与解筱杉关于高校教学方法对教学质量存在影响的结论相符[15],但进一步研究发现,教学方式的满意度越高,越有助于提高教学质量(见图3),解释值为0.61。在城乡规划专业理论课教学中,采用合适的教学方式有助于学生更好地理解和掌握知识。混合式教学模式的推广使学生能够在线预习知识点,并在课堂学习中与教师进行有针对性的讨论,从而提高教学质量。调查显示,82.7%的学生认为混合式教学效果优于传统的线下课堂教学效果,或与其效果相近,这说明了合适的教学方式对提高教学质量具有积极作用。

另外,适度提高过程性评价比重和优化课程组织模式有助于提高教学质量(见图3),解释值分别为0.65和0.57。一方面,教师通过增加过程性评价,例如线上测试和小组汇报,可以帮助学生完成阶段性目标,并精准掌握学生的学习情况,引导学生建立良性的发展动力[9],为提高教学质量提供支撑。另一方面,城乡规划专业理论课的内容较为枯燥,优化课程组织模式可以提高学生的学习兴趣,从而提高教学质量。调查显示,67.1%的学生对学科领域新进展感兴趣。因此,教师可以选择性地加入规划研究的前沿内容或最新规划项目实践成果,以提高学生对课程的满意度,促进教学质量的提高。

教学方式通过学习投入对教学质量产生正向的间接影响,间接效应为0.089,但小于直接影响(见图3)。混合式教学、教学活动设计和师生互动都会影响学生的学习体验[13],它们能够避免思维疲劳,激发学生学习城乡规划专业理论课的兴趣和潜能。对城乡规划专业的学生来说,课堂教学是他们获取城乡规划专业理论课知识的主要途径。因此,教师需要引导学生,通过提问、检查和讲解等方式,以增强学生对城乡规划专业理论课的学习投入,从而提高教学质量。

2.学习投入对教学质量的影响

学习投入对教学质量产生正向的直接影响,直接效应为0.354。较强的主动学习意愿、良好的在线学习基础和充分的课前准备都能促进教学质量的提高(见图3)。首先,较强的自律意识有助于提高混合式教学质量,解释值为0.65,进一步证实了自律性是影响在线教学质量的关键因素[16]。调查显示,在混合式教学过程中,有主动学习意愿的学生占比比没有主动学习意愿的学生高27.9%。在混合式教学模式的教学过程中,学生需要在开放自由的环境下制定学习计划。较强的自律意识能够增加学生的学习投入,从而提高教学质量。其次,在线学习基础薄弱不利于提高教学质量,解释值为0.52。在线学习经历的不足可能会影响学生在混合式教学课堂中的参与度[18],导致教学质量下降。最后,充分的课前准备有利于提高教学质量,解释值为0.66。一方面,学生通过微课堂等方式进行线上课程的自主预习,有助于他们理解和记忆知识点[9]。另一方面,课前准备好问题可以提高线下教学的效率。

3.考核方式偏好对教学质量的影响

考核方式偏好通过教学方式对教学质量产生正向的间接影响。学生对课堂考勤、课堂汇报、调研报告和考试的满意度能够调节教学方式,从而间接影响教学质量(见图3)。其中,课堂考勤满意度的影响最大,解释值为0.73。课堂考勤是教学方式的组成部分,有助于教师记录学生的课堂表现,促使学生更加认真地听讲[6]。调查显示,42.3%的学生认为课堂考勤在混合式教学中比较重要,这表明课堂考勤满意度能够正向调节教学方式,从而间接影响教学质量。此外,考试满意度也对教学质量有一定的影响,解释值为0.56。考试成绩可以反映学生对知识点的掌握情况[4],根据学生的掌握情况,教师可以有针对性地调整教学内容,从而提高教学质量。

考核方式偏好通过学习投入对教学质量产生正向的间接影响。教师在城乡规划专业理论课中采用“过程+期末”的考核方式,要求学生主动学习。其中,调研报告满意度对教学质量的影响较小,解释值为0.60。相比其他考核方式,调研报告更加灵活,学生可以自主安排调研进度,独立思考调研问题和调研内容等,并撰写报告。课堂汇报满意度对教学质量的影响较大,解释值为0.61,有利于学生掌握知识、锻炼团队合作和语言表达能力,教师可以通过课堂汇报为学生提供交流互动的机会,强化学生的主导地位。总之,多元化考核方式能够引导学生参与学习活动,培养他们的独立探究、协作沟通和创新的能力,增强学习自主性,从而提高教学质量。