基于“成长课堂”的“学习型”班级建设创新与实践

作者: 杨航宇 朱保庆

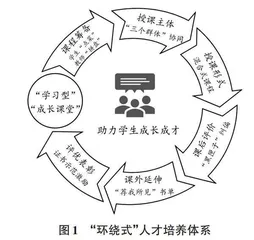

[摘 要]笔者结合新时代育人工作要求,聚焦班级这一大学生基本组织形式的建设,创新设计了基于“成长课堂”促进“学习型”班级建设的方案,开设面向学生的“专属课程”,通过实践探索,明晰了班级内部课程的建设方向,构建了包括课程筹备、授课主体、授课形式、课后评价、课外延伸、评优表彰“六位一体”的“环绕式”人才培养体系,助力破解班级建设和组织育人难点,进而有效实现良好班风学风塑造和班级精细化管理,为高校大学生班级建设探索了新路径。

[关键词]“成长课堂”;班级建设;学风建设;人才培养;精细化管理

[中图分类号] G64 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)21-0093-04

党的二十大报告强调,全党要把青年工作作为战略性工作来抓,用党的科学理论武装青年,用党的初心使命感召青年,做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人[1]。在高校中,班级是一个能够覆盖全体学生的基层组织,是组织育人的重要抓手[2]。但当前部分大学班级建设存在一定程度的集体观念淡化、育人功能弱化、班主任身份虚化、班干部边缘化等问题[3]。班主任作为班级管理组织者和大学生成长成才指导者,在班级建设中具有重要作用。笔者自2019年起担任农林高校食品学科本科生班主任,立足育人新要求和“00后”学生群体新特点,明确班级发展方向,坚持“因事而化、因时而进、因势而新”[4],扎实做好班级建设工作。

班级建设涉及学风建设、思想引导、心理辅导、学生干部培养、人际关系协调、就业指导等多个重要环节[5],其中,学风建设是班级建设的“牛鼻子”,作为工作主线串联起其他各方面内容[6],同时学风建设也是班主任紧抓班级建设、指导学生进行学习和合理地安排学习进程的重要方式[7]。为促进“学习型”班级建设,以学风建设辐射带动班风建设,笔者创新设计了“成长课堂”这一工作模式,即开设“专属辅导班”,目前主要在笔者担任班主任的班级中开展,经过实践逐渐探索出“虚拟学分”“校外成长导师制”“混合式课程教学”“‘黑匣子’课程评价”“荣誉激励”等多项有力教学举措,以点带面解决班级建设中多项难点问题。

一、工作思考:明晰“三对关系”,精准把握课程建设方向

(一)准确定位班级“成长课堂”与“第一课堂”的关系

课程特色——既助推专业学习又推动通识教育发展。“成长课堂”是针对促进班级建设这一目标专门开设的,但不应局限于在班级内自成体系,还要通盘考虑与常规课堂之间的协同联系。“成长课堂”起到了“第二课堂”的作用,课程体系以专业课程为基础,帮助学生巩固在常规课堂上学到的学科知识,同时根据学生兴趣开设包含多个主题的通识课程,实现“专”与“博”有机融合,其对于“第一课堂”而言不是喧宾夺主,而是相得益彰。

(二)正确处理班主任主导与学生主体的关系

课程基础——既发挥班主任主导作用又调动学生积极性。与常规课程教师仅在一到两个学期内短期带班不同,班主任作为“成长课堂”的主导者,要着眼大学四年的长线时间轴,基于学生成长规律设计课程,如大一适应期以专业认知为主,大二发展期以通识课程为主,大三积累期以专业拓展等为主,大四毕业季以就业指导为主。还要将有意义的事情办得有意思,使“成长课堂”教学更具吸引力,能充分调动学生学习积极性,让学生愿意听。

(三)明确课程中学术引导与思想引领的关系

课程要点——既实现学术引导又进行思政教育。“成长课堂”授课过程中一方面通过讲授学科前沿、行业发展,引导学生积极参与学科创新创业项目,着重解决现实存在的部分学生对专业认同感不强、转专业流出率高的问题;另一方面,深入剖析教学内容中的思政融入点,结合健康中国、大食物观、法治思维、食品安全、职业道德等实施思想引领,通过课程思政教学这一途径实现“学”与“思”融合,做到润物无声、如盐在水。

二、课程实施:“六位一体”构建“环绕式”人才培养体系

“成长课堂”实施小班授课,规模虽小,但“五脏俱全”,课程体系完善,内容丰富。通过四年探索,既吸取了专业教学中的成熟经验,又吸收了课程思政教学、学生管理方面的好做法,边实践边摸索边完善,逐渐形成了包括课程筹备、授课主体、授课形式、课后评价、课外延伸、评优表彰的“环绕式”人才培养体系(见图1)。

(一)课程筹备:学生“点菜”,教师“拼盘”

与常规课程的既定教材、规范教案、指定内容、学生被动接受模式不同,“成长课堂”采取学生“点菜”机制,即学生自主选择感兴趣的内容,班主任组织校内外教师组建“教研组”,打造集体备课的“中央厨房”,用三年时间从无到有逐渐形成了有体系的课程“菜单”(见表1)。同时设置虚拟学分:每2个月1次课(即每学期2节、每学年4节),大学四年16节课共计32学时。笔者担任班主任的班级内学生相当于比其他同学多获得了2学分,极大地激发了学生的听课热情和学习的积极性。

(二)授课主体:“三个群体”协同

授课主体集合了校内外教师、学生多个群体。第一群体包括班主任和专业教师等校内教师,其教学经验丰富、与学生联系密切,负责专业课程基础内容授课、学生管理等工作;第二群体为校外成长导师,班级聘请来自行政机关、企业的专家来校授课,极大地拓宽了学生受教育途径,帮助学生了解行业前沿、上好“职场学前班”,助力解决课程学习和行业应用相脱节的问题。第三群体为学生,让学生党员、团干部带头讲微党课、团课,引导学生“讲出来”,教师负责点评指导,有效激发学生进行朋辈互助,锻炼学生沟通交流、语言表达、临场发挥的能力。

(三)授课形式:混合式课程

“成长课堂”广泛吸收教学改革、微党课等开展过程中的好做法,重点采用三种授课形式开展教学。一是“讲座式”教学,授课教师结合特定专题,以讲座的形式讲授相关内容。二是“实操式”教学,如在果酒品评实践、茶品评实践课程中,通过“理论+实操”促进学生知行合一。三是“沙龙式”教学,如在讲授酒文化时进行古诗“飞花令”,让学生了解中华优秀传统文化;在讲授茶文化时,通过共话家乡茶饮,让学生了解乡村振兴;通过沙龙研讨,将“被动输入”转为“主动输出”。

(四)课后评价:“黑匣子”纠偏

学生既是受教者,也是评价者,对于课程好坏具有发言权。“成长课堂”借鉴航空行业的“黑匣子”纠偏思维,在每节课后通过发布课程评价问卷进行复盘,学生根据授课情况进行综合打分,选定关键词。综合三年以来整体评价,“成长课堂”综合得分为9.76分(10分制),学生选择的评价关键词主要体现在以下两个方面:一是正面评价,包括条理清晰(96%)、风趣幽默(96%)、富有逻辑(92%)、课件精美(80%)、激情投入(72%);二是负面评价,包括时间冗长(8%)、语速过快(4%)。近40%的学生提交了自己听课时的思考及希望互动的意愿,形成了教师及时优化纠偏、师生及时互动的良好局面。

(五)课外延伸:“荐我所见”书单

除课上“看得见”的90分钟外,更要注重利用课余“看不见”的时间使学生多时段参与学习。班级实施“荐我所见”班主任荐书机制 ,在寒暑假前,班主任结合学期课程内容向学生推荐学习读物,共推荐《共产党宣言》《中国哲学简史》《文明之光》《六个瓶子里的历史》《牛奶可乐经济学》等20本书籍,同时建立“班级图书角”开放共享借阅机制,拓宽学生获取知识途径。

(六)评优表彰:证书示范激励

为充分调动学生学习的积极性,引导学生学有所思、行有所获,“成长课堂”采取三种激励形式:颁发结课证书,给予学生完成课程学习的成就感;评选学习标兵,表彰听课认真、互动积极的学生,给予学生荣誉感;评选优秀学习笔记,促进学生掌握适合自己的学习方法,给予学生获得感。

三、实践成效

以“成长课堂”为核心构建“学习型”班级,推进班级建设落到实处,解决班级建设抓手不足、班级凝聚力不强、组织育人效果不够显著、工作手段不够创新等一系列问题,经过4年的“绵绵用力”,达到了“久久为功”的效果。

(一)促进班级建设,迸发昂扬活力

形成师生情感强链接。“成长课堂”、班级班会、师生谈心谈话共同组成“一课一会一谈”常态交流机制,但不同于班会、谈心谈话等“正式”场景,通过“课前10分钟”的“唠家常”和“课后10分钟”的答疑研讨,班主任可以在轻松的环境中掌握学生学习生活中的“关键小事”,将学生的困惑解决在萌芽时期。定期举办的“成长课堂”确保了师生以适当频率面对面近距离交流,学生“亲其师信其道”,为班主任进一步开展班级建设打下良好基础。

提升班级团体凝聚力。部分学生日常更多的是以宿舍为小团体,仅在公共课、专业课等“大课”聚集,学生之间深入交流较少,此现象在大四年级公共课程变少后更加凸显。通过每两个月一次的班级“成长课堂”,大家在“小空间”同上一堂课,在“熟人社群”共同研讨,学生从课程的“旁听者”变成共话班级发展的“主人翁”,班集体进阶为成长“共同体”。

(二)助力学生成长,激发内生动力

增强专业认同感。通过专业授课、讲授专业“延伸”知识点、引导学生申报创新项目、指导学生完成论文写作等方式,使学生广泛地了解行业现状、科研前沿、就业方向,从而建立学科自信、提高专业学习兴趣。笔者担任班主任的班级内三分之二的学生在“成长课堂”的启发带动下报名参加科研创新项目,在学科领域深耕发展。

激发成长成才源动力。每节课指定班团干部负责组织开展活动,培养学生骨干的工作能力和沟通能力。通过立足专业教育和学科融合的通识教育,潜移默化地提高了学生的学习兴趣。通过专项调研发现,学生普遍认为自己综合能力有所提升。笔者担任班主任的班级多次被评为“优良学风班”,多名学生成绩优异,获得免试读研推荐资格,实现了集体与个人双优秀。

(三)推动资源整合,凝聚育人合力

构建全员育人新群体。通过整合班主任、专业教师、校外成长导师等资源,使校内外教学资源尤其是社会力量有机会参与育人过程,多维度拓宽了学生受教育渠道。企事业单位人员作为校外成长导师,有的还为学生提供了实习机会和就业岗位,在一定程度上达到“访企拓岗”效果。

开展试点育人新探索。2019年至2021年,笔者重点在自己担任班主任的班级中探索“学习型”班级“成长课堂”模式。自2021年起,笔者与同专业2021级本科班级开展共建“成长课堂”活动,取得了一定的成效,积累了跨班合作、师资共享、朋辈交流的经验,验证了此模式的可复制推广性。

四、展望

实践证明,“成长课堂”这一创新形式,对于建立学风浓厚、班风优良的“学习型”班级,推动大学班级建设具有实际意义,拓宽了班级组织育人的有效路径。往后笔者将从以下三个方面进行发展和优化:一是进一步规范实施方案,不仅要发挥班主任的组织积极性,利用其丰富的资源,而且要继续完善机制,逐步扩大试点,在实践中找出共性,形成固定经验,以期发挥更大价值。二是进一步丰富授课形式,除目前的讲座式、沙龙式等授课模式外,还可以广泛借鉴翻转课堂、PAD对分课堂等课程教学新模式,使“成长课堂”模式丰富化。三是进一步丰富课程内容,适时探索数字化信息化线上课程,形成规范化课程“菜单”。

学生工作的探索只有进行时,没有完成时,广大班主任应不断探索和完善大学班级建设实现路径,形成典型案例和可推广可借鉴经验,促进立德树人和学生思政教育工作落地生效。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26(1).

[2] 刘广超. 实施新生思想政治教育“领航计划” 树立一切思政工作到班级的鲜明导向[J].北京教育(德育),2018(3):24-26.

[3] 谷雨. 实施“四位一体”大学新生班级建设的途径研究[J]. 思想教育研究,2014(7):74-77.

[4] 张烁.习近平在全国高校思想政治工作会议上强调 把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09(1).

[5] 杨先山,王丽. 新形势下高校班主任以班级建设强化思想政治教育实效路径探析[J]. 领导科学论坛,2017(3):86-87.

[6] 北京林业大学党委学生工作部.学习型班集体建设的探索与实践[J]. 北京教育(德育),2012(1):34-35.

[7] 马火林,杨燕.高校专业教师兼任班主任工作的实践及思考[J].大学教育,2015(10):64-66.

[责任编辑:苏祎颖]

[收稿时间]2023-06-13

[基金项目]北京林业大学教育教学改革与研究项目(BJFU2023JYZD023)。

[作者简介]杨航宇(1994—),男,河北人,硕士,助理研究员,研究方向为学生管理和思想政治教育。