体育课后服务中的家长主义协商与理性自我重构

作者: 陈高朋 朱忠贤 陈紫微 王鑫

[收稿日期:2023-10-24

基金项目:国家社会科学基金一般项目(23BTY006);安徽省高校科学研究重点项目(2023AH050304);淮北师范大学研究生教育教学改革研究一般项目(2023jgxm009)。

作者简介:陈高朋(1981-),男,副教授,博士,硕士生导师,研究方向:学校体育。E-mail:[email protected]]

摘 要:遵循家长主义协商的理论解释,运用参与观察法及访谈法,讨论“双减”政策下家长在体育课后服务中的态度、角色、责任和行动特征。研究认为,孩子健康状况和运动习惯之间存在交集,健康状况的强弱和运动习惯的强弱会影响家长对体育课后服务的态度。在时间维度上,基于亲子、自我、家校的家长主义协商,家长经历从“从未有过的新体验”到“没有想象的那么好”再到“协商更多的参与方式”的认知演变进程。当前,参与到体育课后服务中的家长深陷于新旧秩序的两难境地,承受着来自孩子身体健康、技能习得、文化学习和自身期望的多重压力,往往采取以下行动重构理性自我:通过观望、协商和建言,重构参与角色;强调经验、问题和绩效,重构责任意识;诉诸于他者化、妥协和互动,重构决策机制。

关 键 词:体育课后服务;家长主义;理性自我;“双减”政策

中图分类号:G807 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2024)03-0126-09

A study on paternalism consultation and rational self reconstruction in

physical education after-class service

——Based on follow-up observation and in-depth interview with 12 parents in H city

CHEN Gaopeng,ZHU Zhongxian,CHEN Ziwei,WANG Xin

(School of Physical Education,Huaibei Normal University,Huaibei 235000,China)

Abstract: Following the theoretical explanation of paternalistic negotiation, using the methods of participatory observation and interview, this paper discusses the attitudes, roles, responsibilities, and action characteristics of parents in physical education after-class services under the "double reduction" policy. The research suggests that there is an intersection between children's health status and exercise habits, and the strength of their health status and exercise habits would affect parents' attitudes towards physical education after-class services. In terms of time dimension, based on parent-child relationship, self, and home school negotiations, parents have gone through a cognitive evolution process from "unprecedented new experiences" to "not as good as imagined", and then to "negotiating more ways of participation". Currently, parents who participate in physical education after-class services are trapped in a dilemma between the old and new order, bearing multiple pressures from their children's physical health, skill acquisition, culture learning, and their own expectations, and also taking the following actions to reconstruct rational self: reconstructing participation roles by observation, negotiation, and proposing advice; emphasizing experience, problems, and performance to reconstruct a sense of responsibility; relying on other people, compromise, and mutual interaction to reconstruct decision-making mechanisms.

Keywords: physical education after-class service;paternalism;rational self;"double reduction" policy

2021年7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》[1],这一重大教育改革在社会各界引发热议。学术界的响应、新闻媒体的狂热、学校的压力、培训机构的失落和家长们错综复杂的思绪相互交织,一次关涉到中国青少年身心健康的深层次教育改革正步履坚定地前行,而“双减”政策注定在“提供高质量课后延迟服务”的目标下形塑家校协作治理的新方向。一方面,面向学生的“减负”已然延伸到面向家长的“双减”[2]。另一方面,为社会力量助力课外体育活动的协作理念转化为教学行动提供契机。毋庸置疑,“双减”的同时必然会有“双增”,前者指减轻作业及校外培训负担,后者指增加体育锻炼和艺术活动[3]。但无论是前者的减,还是后者的增,其目标都指向改善教育生态系统,提升青少年综合素养和身心健康。可见减少课后作业、增加课外体育活动,既是“双减”之意,又是“双增”所指。

值得深思的是,“双减”和“双增”本就是多年来家长们的期盼和夙愿,然而“双减”政策的落地却让许多家长措手不及,欣喜、闲适、茫然、焦虑各种情绪相互交织。他们一边抱怨孩子作业太多、睡眠不足、缺乏体育锻炼,一边又担心“双减”后孩子的学习成绩是否会受到影响,计划着如何把参加课外体育活动“损失”的时间补过来[4]。正是在此语境下,本研究主张基于家长态度、角色、责任和行动的研究视角,认为应该重新审视家长个体在小学生课外体育活动中的微观实践,这样才能更加准确地把握“双减”和“双增”落地的效果与困境。那么值得追问的是,身处“双减”的历史进程和社会语境中家长是如何认知和回应课后延时增加体育活动的?他们对文化课学习和身体锻炼持有平等、偏见还是矛盾的意识?故研究将聚焦3个问题:其一,家长如何理解体育课后服务在孩子成长中的意义?其二,家长如何评价体育课后服务过程并作出决策行动?其三,这些行动体现怎么样的家长角色变迁与意识转变?

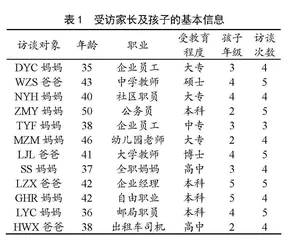

1 资料来源

研究采用参与观察法与访谈法获取第一手资料。为了聚焦研究问题并遵循追踪观察的一般规律,故将调查对象限制在2~5年级的小学生家长。作为五年级孩子家长和本科生教育实习指导老师的双重身份,于2021年7月—2023年6月,带领课题组研究生实地考察H市4所小学体育课后服务开展情况,并追踪调查12位家长在此过程中的情感体验和行动实践。首先,将课后校园作为体育课后服务的主阵地加以考察,考察对象包括学校位置、规模、体育场馆、体育师资队伍,也包括体育课后服务的内容、方式、强度、时间、频次等。其次,对家长职业、受教育程度、性别、年龄、情绪、意愿、行动等进行访谈。再次,还对学校微信群和公众号、家长微信群以及受访家长朋友圈进行长期观察。家长及孩子的基本信息(见表1),家长年龄和孩子年级随着追踪调查的时间变化自动顺延。最后,在校园门口、校外体育兴趣班和社交网络中与许多家长就孩子的教育和健康问题进行过交流,这些信息也为该项研究提供有力支撑。此外,自身作为一名小学生家长也是该项研究的潜在研究对象,对自身角色、情绪、态度和行动的审慎与反思也为材料分析和观点论证提供思路和灵感。

2 家长主义协商的理论解释

世界基础教育逐步进入到孩子教育越来越依赖家长资源与意愿的“家长主义”时代[5]。在这个过程中,制定基础教育课程和评价标准的依然是国家,但教育竞争的过程与结果则受到家长的影响。家长主义时代的到来意味着教育选择的根基受到冲击,基础教育的公平性受到挑战。随着教育回报率的不断提升,多数国家的家长普遍认为“密集式教育”是培养孩子走向成功的重要方式[6],并以“鸡娃”“虎妈”“直升机妈妈”状态介入到孩子基础教育之中,家长正在扮演着集经纪人、投资人、教师于一身的无收入“职业人”。已有成果及调查结果显示,在家长普遍关注的课后体育活动方面,中国式家长主义既具备家长主义时代的基本特征,又基于教育理念、教育机制及教育时空的差异,而呈现出一定特殊性。首先,在健康第一目标下,家长在孩子是否参与、参与哪些以及如何参与课外体育活动的决策中发挥重要作用;其次,学业焦虑和健康焦虑之间的博弈长期作用于家长群体的认知和行动;最后,“双减”后中国的基础教育生态系统发生深刻变化。

2.1 家长角色和“健康第一”目标的互构

在大多数时间里,孩子的身体健康、学习优异且拥有良好锻炼和学习习惯一度成为家长们的育儿目标,而参加课外体育锻炼一直是促进小学生身体健康、缓解学习压力、培养健全人格的重要方式[7]。家长在这个过程中所获得的身份和扮演的角色以及所表现出来的行为模式,对孩子们的健康管理过程产生显著影响[8]。“健康第一”以独特的理念嵌入并推动课外体育活动改革。一方面体现当前校园体育文化的建设内涵和价值目标,另一方面也投射出蕴含着家长角色转变的多维健康管理观念,两者的核心均指向孩子的健康成长。家长健康观的形塑,不仅要具备正确的健康认知和传播意识,还需要在与孩子互动的过程中发挥角色影响,形成家庭认同[9]。健康第一已然被视为课内外开展体育活动的指导思想和核心理念,并深刻影响着家长们的健康观和角色定位。学校作为健康第一理念主导的课后体育活动场域,是被家长认同并迫切期望的,但家长参与孩子健康管理的行动并没有实质性改变,家长可能只是表达愿望并获得形式上的机会。基于此,进一步探究“双减”和“双增”背景下家长角色与健康第一理念的互构,才能深刻理解家长意识的变迁,特别是在家校共治的教育语境中。

2.2 学业焦虑和健康焦虑的博弈

焦虑是一种交织着紧张、焦急、忧虑和恐惧的综合心理反应[10]。在教育体制加速转型、家庭社会资本差距扩大、升学竞争日益加剧的今天,对孩子学习过程和结果的忧虑、紧张和恐慌所导致的焦虑,似乎成为多数家长们的时代病症[11]。究其原因,在当前的竞争性教育体制中,家长秉持的理念以及采取的行动大多是基于升学竞争的需要,但面对教育问题往往是对抗和对立的。的确,在升学压力的胁迫下有几位家长能够独善其身呢?与此同时,滋长的健康焦虑成为诱发家长抱怨作业多、负担重、体育锻炼时间少的主要原因。在2021年小学生健康状况的调查报告中,视力不良率为26.5%,肥胖、超重率为25.3%[12];55.2%的家长认为,繁重的课后作业和校外辅导严重挤压学生参加体育锻炼的时间,孩子们的有效锻炼不足是导致家长健康焦虑的主要因素[13]。可见,学业焦虑和健康焦虑作为一种复杂的心理现象广泛并长期存在于家长群体中,左手是“望子成龙、望女成凤”的教育期望,右手是“孩子健康最重要”的心理暗示,双重焦虑的天平以有限的课余时间为支点左右摇摆,这种悖论般的存在在当今社会已然成为一种矛盾常态且处于无限循环中。可见,学业焦虑和健康焦虑之间此消彼长的博弈关系值得深入思考。