我国“交叠式”家校社课后体育服务机制构建与实践路径

作者: 刘建武 钟丽萍 范成文 隋晓东

[收稿日期:2023-10-25

基金项目:湖南省教育科学“十四五”规划课题(XJK23BTW008,XJK23BTW009);湖南省教育厅科学研究重点项目(22A0387)。

作者简介:刘建武(1996-),男,助教,硕士,研究方向:体育人文社会学。E-mail:[email protected] 通信作者:钟丽萍]

摘 要:运用文献资料、逻辑分析等方法,发现我国家校社推进课后体育服务的“分离式”困境表现为:家校社协同意识不强、家校社协同供给缺乏、家校社有效沟通不足、家校社协同管理不到位。以交叠影响域理论为基础,构建我国“交叠式”家校社课后体育服务机制,提出我国“交叠式”家校社课后体育服务机制的实践路径:营造协同氛围,达成体育育人目标共识;协调三方资源,强化课后体育服务育人成效;健全沟通机制,促进家校社深度融合;搭建智慧平台,优化课后体育服务管理。

关 键 词:学校体育;课后体育服务;家校社协同;交叠影响域;服务机制

中图分类号:G807 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2024)03-0118-08

The construction and practical path for our country's "overlapping"service mechanism of home-school-community after-class sports

LIU Jianwu1,2,ZHONG Liping1,FAN Chengwen1,SUI Xiaodong3

(1.School of Physical Education,Hunan University of Technology,Zhuzhou 412000,China;

2.Hunan Province key Labortory of physical Health and Sport Fitness,Zhuzhou 412000,China;

3.School of Physical Education,Kunming University of Science and Technology,Kunming 650500,China)

Abstract: By using the methods of literature review and logical analysis, it is found that the "separated" dilemmas of our country's home-school-community in promoting after-class sports services will be as follows: the awareness of home-school-community is not strong, the supply of home-school-community is insufficient, the effective communication of home-school-community is insufficient, and the collaborative management of home-school- community is not in place. Based on the explaining of "overlapping influence field theory", this paper constructs our country's "overlapping" after-class sports service mechanism for home-school- community, and also puts forward the practical path for that as follows: creating a collaborative atmosphere to reach a consensus on the goal of physical education; coordinating the resources of the three parties to strengthen the effect of after-class sports service; improving the communication mechanism to promote the deep integration of home-school-community; and building a smart platform to optimize after-class sports service management.

Keywords: school physical education;after-class sports services;home-school-community coordination;overlapping areas of influence;service mechanism

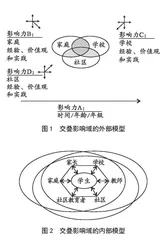

2021年7月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”政策),强调学校要有效开展体育、艺术、劳动、兴趣小组及社团等各种课后育人活动,提升学校课后服务水平,满足学生多样化需求[1]。“双减”政策的实施,为课后体育服务发展提供机遇。2022年6月国家体育总局、教育部、发展改革委等部门再次联合印发《关于提升学校体育课后服务水平 促进中小学生健康成长的通知》(以下简称《通知》),提出要统筹整合资源,推动专业力量参与体育课后服务,丰富学校体育课后服务内容,不断加大宣传力度,营造家校社共同支持学生体育锻炼的良好氛围[2]。《通知》的出台将进一步推动“双减”政策落实,同时也为课后体育服务朝向家校社协同提供指引。家校社协同推进课后体育服务,既是保障学生校内外体育活动多元化发展、促进学校体育高质量育人、缓解“双减”政策下学校体育压力的当务之急,也是促进学生身心健康全面发展的重要举措。然而,当前家校社协同推进课后体育服务还处于“雷声大,雨点小”的倡导阶段,家校社协同育人意识不强、沟通认识不足、随意性大于针对性等问题较为突出[3]。20世纪80年代末,美国霍普金斯大学爱普斯坦教授提出交叠影响域理论,认为学校、家庭、社区三者不是割裂存在,而是彼此独立又相互沟通、相互影响。经过几十年的发展和完善,交叠影响域理论在理论与实践中都产生了广泛影响。目前,学界基于交叠影响域理论的研究主要在职业启蒙教育[4]、学生创新素养培育[5]、劳动教育[6]、防疫教育[7]等方面,体育领域的研究主要集中于幼儿体育[8]、体育教育[9]、课外体育作业[10]和体育思政[11],尚无在课后服务与课后体育服务方面有过研究。为此,本研究基于交叠影响域理论,探析破解家校社协同推进课后体育服务“分离式”困境的协同机制,旨在为当前课后体育服务的家校社协同育人提供新的理论视角,也为新发展格局下学校体育高质量发展提供新的思路与参考。

1 课后体育服务的内涵

课后服务的起源可以追溯到20世纪90年代。随着社会经济的发展和城市化进程的加快,我国家庭结构发生变化,大量双职工家庭面临家长下班和中小学生放学之间出现无人看管的时间差,“孩子无处去、家长看护难”的“三点半难题”由此产生[12]。为了解决这一问题,一些义务教育阶段学校开始探索“晚托班”模式,为中小学生提供放学后的照看和托管,这种模式也可被认为是学校早期课后服务的雏形。随着时代的发展和国家一列政策的推动,课后服务逐渐演变为涵盖学科和非学科的辅导与补习,同时服务主体也从单一的学校逐渐增加到家庭、社区、社会组织等多个主体,旨在促进学生的健康成长与全面发展。为此,学界将课后服务定义为:为促进中小学生综合素质的全面发展,在学校正常的教学活动完成之后,以学校为主体,协同家庭、社会等各方资源为有需求的学生提供作业辅导、自主阅读、体育、艺术等延时服务[13]。课后体育服务作为课后服务的一种形式,目前学界没有明确的概念界定,但从国家出台的相关政策和各地区中小学实践情况来看,主要包含以下3方面的意蕴:第一,课后体育服务是满足家长和学生的现实需求,面向全体中小学生放学后开展的体育活动;第二,课后体育服务是以学校为活动中心,统筹社区和社会资源,推动社区体育工作者、社会体育机构、家长、教练员以及大学生志愿者等专业力量,为学生提供足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、田径、冰雪运动、武术等锻炼内容的一种服务形式;第三,课后体育服务是通过体育社团、兴趣小组、运动队、举办体育比赛等方式,让学生享受体育学习乐趣、巩固运动技能、培养体育核心素养的一种体育教育。综合课后服务概念和课后体育服务意蕴,本研究将课后体育服务定义为:以学生的体育锻炼需求为基础,以激发运动兴趣、巩固运动技能以及促进中小学生健康快乐成长为目的,以学校为主导,协同家长、社区、体育社会组织、青少年体育协会等主体,为学生提供各种课后体育活动。

2 我国家校社推进课后体育服务的“分离式”困境

2.1 家校社协同意识不强

家校社协同育人是当今的教育共识,也是时代的迫切需要[6],其解决的关键问题在于如何建立多向互动、共同促进的育人目标。微观层面,课后体育服务的目标包括增强青少年体质、掌握运动技能、娱乐身心、缓解学业压力和家长焦虑情绪等;宏观层面,课后体育服务的目标主要涵盖衔接大中小学体育课程、加快推进“体教融合”、提升家长对体育的认可度、培养终身体育意识等重要角度。然而,当前我国家校社三方不属于同一系统,有着不同的教育目标,相互之间缺乏主动协调的意愿和行为,以致无法在行动上保持一致,实践效果不佳。

第一,家校教育目标背道而驰。落实“双减”政策最难的是家庭教育理念和学校教育理念的匹配,家长对“双减”的接受程度决定着“双减”的有效性,乃至成败。然而,社会的“内卷”迫使更多家长特别关注孩子未来的就业方向、就业前景以及工作性质等方面,所以在孩子培养目标上倾向于功利化,把上名校、上重点学校作为读书目标,较少关注掌握体育技能、培养终身体育意识以及娱乐身心的体育教育目标,这与学校开展课后体育服务,缓解学业压力和家长焦虑、提升家长对体育认可度、以及促进学生全面发展的教育目标背道而驰。第二,校社合育目标缺乏一致性。社会能为课后体育服务开展提供环境支持,是学校教育的自然延伸。但实践中,社会体育培训机构难以摆脱功利性的目标诉求,由此导致部分与学校协办课后体育服务的社会机构在师资供给、收费标准、教学内容、教学质量等方面失控,体育培训机构市场乱象横生[14]。截至2022年2月15日,教育部对各地排查发现恶意涨价的非学科机构有52个[15]。可见,社会机构在开展课后体育服务过程中,一定程度上偏离“全面提升学生体质健康水平、培养学生体育精神”教育目标,导致校社合育目标缺乏一致性。第三,家社协同意识薄弱。我国基层社区对于课后体育服务政策的宣传和落实不到位,社区提升家长对体育认可度的措施不足,导致家长对于体育价值缺乏认知,落后的体育理念与促进学生全面发展的教育宗旨之间的矛盾持续存在。因此,如何与社会、家庭达成教育共识,协调与联动三方做好课后体育服务相关工作,成为学校亟需解决的难题。

2.2 家校社协同供给缺乏

“双减”政策实施后学生作业减负,自由可支配时间增多,大量学生走出课堂参与课后体育活动,这无疑让学校体育资源供给面临严峻挑战。同时,我国功利性教育环境和学校教育的特殊性,使得家庭、社会培训机构、体育社会组织、社区等主体通常只是学校体育的配合者,难以深度参与学校体育教育的核心事务。

第一,学校开展课后体育服务资源供给不足。一方面,学校师资力量薄弱。从中小学课后体育服务开展现状来看,教学任务主要由学校体育教师承担,但根据教育部2021年的数据统计,我国中小学体育教师与学生的比例存在一定差距,尤其是乡村小学和初中的教学点,体育教师数量不足[16]。可见,体育师资薄弱成为制约课后体育服务发展的关键因素之一。另一方面,学校场地设施建设不足。虽然全国小学、中学体育运动场馆面积达标率较高,截至2020年全国中小学体育器械配备和体育运动场(馆)的达标率分别为96.8%、92.8%[17],但由于中小学生基数庞大,加之学校主要集中在田径、篮球等场地建设,导致人均使用面积少以及新兴体育项目设施缺乏。有研究显示,武汉市小学生有专人指导的文艺体育科技服务占10.7%,服务项目仅为足球、篮球[18]。因此,体育场地紧缺仍是学校课后体育服务有效开展的“硬伤”。第二,家庭支持课后体育服务力度不大。长久以来“以考定教”“中考分流”的教育生态让多数家长盲目追求文化课成绩,忽略子女身心发展,反之将参加体育活动视为影响学习的一项因素,对学生参与课后体育服务的支持率偏低。根据中国教育在线调查数据显示,有41%的家长希望学校课后服务提供学科辅导,只有21%的家长希望学校课后服务为学生提供体育活动[19]。第三,社会参与课后体育服务主动性不强。我国“自上而下”的程序自主裁定方式存在着程序不正与不义的管理缺陷,使得体育社会组织、社区等常常处于协同育人的从属地位[20]。这就难以保持校社之间的良性互动,更无法保障社会力量参与的连续性和持久性,极大削弱社会参与的积极性和主动性。此外,课后体育服务存在相关政策法律法规不完善、管理职权分配不明确、监督管理机制不健全以及服务质量评估体系欠缺等系列问题,同时社会组织如何规避风险、如何保障权益以及如何保持与校内教学目标一致性尚不清晰。因此,学校管理思维和体系不健全也在一定程度上制约社会力量参与课后体育服务。