大学生心理韧性对体育锻炼行为的影响机制:基于习惯控制及抵制诱惑的视角

作者: 唐芳武 王伟强

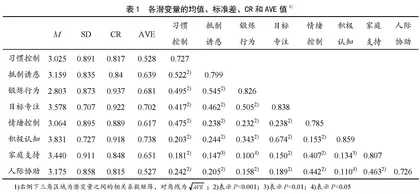

摘 要:基于习惯控制及抵制诱惑的视角,构建心理韧性对体育锻炼行为的链式中介模型,解释大学生体育锻炼行为促进的机制,从而有效落实“健康中国2030”大学生的体质健康指标。采用问卷调查法和数理统计法,在广州4所高校先发放338份预测问卷进行试测,随后发放并回收659份正式问卷。使用SPSS 26.0、PROCESS 2.6.1和AMOS 24.0对新编制的问卷进行信效度检验、相关分析和中介效应分析,深入剖析大学生心理韧性对体育锻炼行为影响。结果表明:在心理韧性正向影响体育锻炼行为中,习惯控制和抵制诱惑存在链式中介效应,并分别正向影响体育锻炼行为及分别起中介作用。通过习惯控制的习惯形成、习惯评估和习惯调整,提高自我评估、自我吸引和自我效能,进而增强其抵制诱惑、维持自律锻炼行为的能力,最终达到提升大学生体育锻炼行为的目的。

关 键 词:心理韧性;体育锻炼行为;习惯控制;抵制诱惑;大学生

中图分类号:G80-05 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2024)05-0053-09

Influence mechanism of college students' mental toughness on physical exercise behavior: Based on the perspective of habit control and resisting temptation

Abstract: Based on the perspective of habit control and resisting temptation, a chain mediation model of mental toughness on physical exercise behavior was constructed to explain the mechanism of promoting physical exercise behavior for college students, so as to effectively implement the physical health indicators of college students in "Healthy China 2030". By using the methods of questionnaire survey and mathematical statistics, 338 predictive questionnaires had been firstly distributed in four universities in Guangzhou for pretest, and then 659 formal questionnaires were distributed and then collected. SPSS 26.0, PROCESS 2.6.1 and AMOS 24.0 were used in turn to conduct reliability and validity test, correlation analysis, and mediation effect analysis, to deeply analyze the influence of college students' mental toughness on physical exercise behavior. The results show that in the positive influence of mental toughness on physical exercise behavior, habit control and temptation resistance have a chain mediation effect, and respectively have a positive influence on physical exercise behavior and also play a mediating role. Through habit formation, habit evaluation and habit adjustment of habit control, self-evaluation, self-attraction and self-efficacy can be improved, so as to enhance their ability to resist temptation and maintain self-discipline exercise behavior, and finally achieve the purpose of improving physical exercise behavior for college students.

Keywords: mental toughness;physical exercise behavior; habit control;resisting temptation;college students

2020年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》,指明需要引导学生养成健康生活方式,形成积极向上的健全人格,高校体育教育需要与创新、精神追求和人格修养等方面结合[1]。《2020年全民健身活动状况调查公报》显示:每周参加1次以上体育锻炼的群体中,儿童青少年的人数比例占81.1%;经常参加体育锻炼的群体中,儿童青少年的人数比例为55.9%。但随着年龄的增长,儿童青少年体育锻炼人数比例呈下降趋势[2]。依据《“健康中国2030”规划纲要》的展望,至2030年经常参加体育锻炼人数达到5.3亿人,且青少年体质健康标准的达标优秀率需要达到25%以上[3]。可见,大学生体质健康越来越受到国家重视。然而,大学生普遍存在知行分离情况,意识不到缺乏体育运动导致健康水平下降是长期过程,同时大学生又处于精力旺盛期,缺乏锻炼的后果不能短期表现出来[4]。大学生对体育锻炼缺乏深刻认识会难以产生锻炼行为,实际参与体育锻炼的大学生比例并不理想,许多大学生缺乏持续的体育锻炼动力,导致国家学生体质健康目标的实现面临挑战。基于此,本研究尝试以“心理韧性”作为动力源,塑造大学生自主自律的体育锻炼行为,培养大学生的体育锻炼习惯。

积极心理学家Fred Luthans[5]把心理韧性定义为:“个体有可开发的潜能,能从逆境、失败、积极实践及与日俱增的责任中快速恢复过来”。当心理韧性这一概念进入体育领域的研究初期,主要集中在运动员心理韧性的量表编制[6],接着是关于运动员的心理韧性要素分析[7]、认知控制[8]、情感表达与运动表现[9]等方面的研究,而运动员心理韧性在支持奥运比赛临场表现方面做出重要贡献[10]。随着体育锻炼对大学生心理韧性影响的研究逐渐增多,一方面观点是,体育锻炼对情绪的影响中,心理韧性起到中介或者调节作用[11];另一方面认为,体育参与是培养学生心理韧性和运动心理需求的有效方法,体育技能的发展会支持终身体育行为,体育锻炼正向影响心理韧性,且中等强度的体育强度对心理韧性的效果最好[12]。尽管前人在运动员心理韧性方面进行了大量研究,为本研究提供理论基础,但心理韧性在大学生体育锻炼领域的研究尚处于起步阶段,主要是以体育锻炼为前因,考察体育对心理韧性的影响,但从心理因素作用于大学生锻炼行为的机制研究仍显不足。

高校体育期待通过教育大学生形成良好的体育锻炼习惯,从而促进体育锻炼行为。习惯控制是影响日常习惯的关键因素,影响人生并非都是重大事件,而是日积月累的日常习惯本身,大学生体质健康提升也是习惯控制的结果[13]。大学生生活习惯总体良好,但在体育锻炼习惯方面有所欠缺,男生相对女生的体育锻炼习惯更好,而内控性的心理控制和健康重视程度是塑造良好生活习惯的有效途径[14]。然而,大学生面临的诱惑比任何时代都大,特别是短视频上瘾、网络游戏、无效社交等,占用大学生大量时间进而造成体育锻炼缺乏。当自我效能感增强时,诱惑的路径不显著,抵制诱惑有助于解释锻炼行为[15]。有限的自我控制资源的心理过程对健康行为产生重要影响,自我控制的初始行为有助于抵制诱惑而聚焦坚持体育活动目标[16]。基于以上推测,构建心理韧性对体育锻炼行为的促进效应解释模型,并以习惯控制和抵制诱惑作为重要中介变量,为大学生体育锻炼行为促进提供解释理论。因此,本研究不仅能丰富体育锻炼行为的研究领域,揭示大学生心理韧性对体育锻炼行为的影响机制,对于解决大学生体育锻炼行为的内驱力、外部支持和大学生体育锻炼参与率等问题提供理论支持,从而保障“健康中国2030”达标优良率的达成。

1 相关理论和研究假设

1.1 心理韧性与体育锻炼行为

锻炼行为跨理论模型认为锻炼行为是一个过程,而非单一事件,包含前意识、意向、准备、行动和保持等5个阶段的变化[17]。而锻炼坚持认知决策则认为,积极情绪能提高锻炼坚持行为的解释力[18]。锻炼行为持久和平稳进行的支撑是运动健身信念,运动信念需要通过不断深化实践体育运动来形成。显然,在自身因素和外界因素的正向作用下,锻炼行为是健身信念、锻炼需求和动机共同作用的结果[19]。关于锻炼行为的相关变量研究指出,大学生的目标态度对锻炼行为有显著影响,情感在形成目标态度中扮演重要角色,进而影响到体育锻炼的启动[20]。此外,大学生锻炼行为具有阶段性变化,并非仅因缺乏闲暇时间而无法进行锻炼[21]。大学生锻炼行为可分为漠视阶段、初步考虑阶段(或类似表述)、准备阶段、行动阶段和维持阶段,影响我国大学生锻炼行为的心理因素能有效判别锻炼者的锻炼阶段。与其他国家地区相比,我国大学生在锻炼行为维持阶段还存在一定差距,这需要后续进行深入研究[22]。大量研究表明,大学生体育锻炼与目标、认知、自我效能、外部支持等维度紧密相关,这些维度对大学生体育锻炼行为产生深远影响,而心理韧性与这些维度高度相关。因此,提出假设1:心理韧性能正向预测大学生锻炼行为。

1.2 习惯控制的中介效应

调查发现,运动缺乏是当代大学生普遍存在的不良生活方式[23],而体育锻炼习惯是健康的重要习惯,受到个人、家庭、学校和社会的影响[24]。研究表明,习惯控制涉及到个体如何通过心理习惯影响和调控自身行为的过程,在有意识地培养和控制这些习惯的同时还需要优化自身的思维和行为模式[25]。在心理学和行为科学领域,习惯控制被视为一种重要的自我调节机制,能实现个人目标或适应环境需求,习惯形成干预措施可以有效地培养身体活动习惯,并在面对挑战时保持稳定和专注[26]。现实生活中,大学生的生活方式、体育习惯与体育锻炼行为跨理论行为模型的阶段性变化相契合。心理韧性、健康的生活方式与长期的体育锻炼存在紧密的关联,随着运动目标、运动信念和自我效能的感知越强,表现出更高程度的体育锻炼行为[27]。可见,心理韧性与生活心理资源在体育锻炼习惯形成中给予极大的支持,使大学生形成长期的锻炼行为。因此,提出假设2:习惯控制在心理韧性对锻炼行为之间起中介作用;假设2A:大学生心理韧性显著正向影响习惯控制;假设2B:大学生习惯控制显著正向影响体育锻炼行为。

1.3 抵制诱惑的中介效应

抵制诱惑在心理学和行为科学领域都有广泛研究。陈雪飞等[28]基于自我控制过程模型提出的抵制诱惑策略发现,需要根据个体差异、不同的欲望类型和情境差异来选择不同策略。当选择增强自我效能时,诱惑的路径变得不显著,这表明抵制诱惑有助于解释锻炼行为[29]。在有限的自我控制资源中,心理韧性对健康行为产生重要影响,并且在初始行为阶段有助于抵制诱惑,从而使人专注于坚持体育活动目标[30]。研究表明,意志力的内隐理论会影响在需要剧烈心理活动领域中的持续自我控制表现[31]。实现目标的最佳方法不是直接面对诱惑,也不是单纯运用意志力进行自我控制,而是在诱惑出现之前就避免它[32]。体育锻炼行为的形成需要一个良好的体育环境,自我控制能力较强的人更容易抵制诱惑,也更容易创造出这样的体育环境,同时还会影响他人抵制不良诱惑,从而形成积极的体育锻炼行为氛围。由此可见,习惯控制作为自我控制的重要组成部分,在避免诱惑方面有更好的表现,能更好地调节个人的情绪和冲动,并在完成重要任务时激活意志力,这对于个人的成长和发展具有重要意义。因此,提出假设3:抵制诱惑在心理韧性与锻炼行为之间起中介作用;假设3A:大学生心理韧性显著正向影响抵制诱惑的能力;假设3B:大学生抵制诱惑的能力显著正向影响其体育锻炼行为。