体教融合视域下大学公共体育教学的现实问题及纾困策略

作者: 陈少宇 黄燕娥 麦乐乐

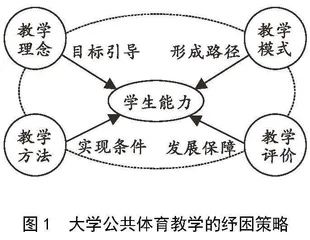

摘 要:通过文献资料、逻辑分析和调研发现当前我国大学公共体育存在教学理念固化、教学模式守旧、教学方法缺乏创新、教学评价不够完善等问题。基于探索体教融合视阈下公共体育教师在教学实践中应有的理念变革和行动自觉,提出了知识传授和品格精神培育并重、教学模式和方法与评价不断改革创新等纾困策略,推动体教融合在新时代大学公共体育教学的落实。

关 键 词:学校体育;体教融合;公共体育;教学改革;以体育人

中图分类号:G807 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2023)05-0133-05

Realistic problems and relief strategies for public physical education teaching

at college and university under the perspective of

integration between sports and education

CHEN Shaoyu1,HUANG Yane2,MAI Lele1

(1.College of Physical Education and Health,Guangdong Polytechnic Normal University,Guangzhou 510665,China;2.Department of Public Education,Guangdong Youth Vocational College,Guangzhou 510507,China)

Abstract: By the methods of literature, logical analysis and survey, it has found that there are some issues including solidification of teaching concepts, traditional teaching models, outdated teaching methods, and insufficient teaching evaluation in the current public physical education in China. Based on exploring the concept reform and action consciousness for public physical education teachers should be naturally performed in teaching practice under the perspective of integration between sports and education, this study puts forward several relief strategies, such as paying equal attention to imparting knowledge and cultivating character and spirit, and constantly reforming and innovating the teaching models, methods and evaluations, expecting to help promote the integration of sports and education into practice in the public physical education teaching at college and university in the new era.

Keywords: school physical education;integration of sports and education;public physical education;teaching reform;cultivating people via physical education

2020年8月31日出台的《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》(以下简称《意见》)是新时代党和国家对体育、教育事业改革上升到国家战略高度的重要决策部署和顶层设计,是对青少年学生体质健康问题的积极响应,体现党和国家解决竞技体育与学校教育表层结合,学校体育地位高、落实虚等问题,促进青少年身心健康、探求后备人才培养科学体系的强大决心和意志,为我国体育事业发展指明了方向、明确了任务。由于国家围绕学校体育的政策密集发布并不断演进,政策的价值取向也逐步由增强体质向健康第一、以体育人转变,而大学公共体育教学在高校各项教学工作中的重要性地位,直接关系到学生身体素质提升、运动技能形成、意志品质和终身体育意识培育等等。因此,基于体教融合视域,找寻大学公共体育教学的现实问题和解决之道,以期为高校大学公共体育课教学健康发展助力。

1 体教融合阐释

1.1 体教融合的内涵

民国初年,蔡元培在担任北京大学校长时就提出过“完善人格,首在体育”的教育理念。南开大学创办者张伯苓、清华大学马约翰也都强调了体育在办学中的突出地位,更是留下了“强国必先强种,强种必先强身”的经典话语以及“为祖国健康工作五十年”的激励口号。可见,体教融合是我国高等教育先驱追求的“梦想”。

传统体教结合是为了解决“条块”分割管理体制下体育系统在培养竞技体育人才中的痛点,重点是解决运动员文化教育并为其退役就业做准备,初衷是借用教育资源来促进竞技后备人才的培养,也可以理解为是国家对竞技体育可持续发展的制度性安排;而体教融合旨在从目标、内容、动力等多方位对体教结合进行深化和创新[1],有明确的目标导向、理念引领、机制融合和资源共享等方面的融合要求,要解决的不单是竞技体育的体教结合和破除体育部门与教育部门间的藩篱壁垒,而且基于新时代学校体育在体教融合过程中的重要基础性地位,要求学校体育应在惯性思维和既有路径等方面自我“破题”,从多元共治视野探索我国学校体育发展的新思路,发挥学校体育在促进青少年健康成长中的全方位作用,助推我国新时代体育强国、健康中国建设目标实现。

对于学校体育来说,体教融合是有效应对青少年体质健康水平不断下降、切实提高育人水平和人才培养质量的根本遵循,是以“健康第一、全面发展”为价值统领,突显“促进全体青少年健康发展”的首要目标,强化体育与教育在功能和培养目标上的充分融合,实践“以体育人”并实现普遍意义上的“全人”教育;同时聚焦“体育是教育的一个分支,也是教育人的一种方法”,诠释体育育人价值,发挥学校体育在知识、技术、技能学习和品格精神培育等方面的多重功能,积极推进教学改革,不断更新教学理念、模式、方法并优化评价体系等,提升育人成效。此外,基于新时代体教融合对政府职能转变的新要求,特别是竞技人才的培养将进一步融合到国民教育体系、学校体育将成为培养竞技体育后备人才重要战场的新趋势,需进一步优化学校体育治理体系,努力构建青少年体育一体化发展机制和新的竞技体育人才培养模式,主动克服体育与教育部门之间因利益“分离”导致目标理念“分化”和资源“空转”等弊端。按照《意见》的要求破除部门间“壁垒”,从体制层面倡导开放合作、精准对接和多元融合,让体教融合政策真正落实落地,推进教育和体育部门在价值、功能、目标上的充分融合与资源共建共享等,保障双方的可持续科学发展,真正形成“育才”合力。

1.2 体教融合对大学公共体育教学的意义

体育是教育不可分割的一部分,也是培养新时代合格公民的最有效方式之一,能够提高国民素质、振奋民族精神。而培养具有强健体魄、身心健康、良好适应和顽强拼搏精神、坚韧不拔意志品质的大学生,是大学体育的本责和应有之举,遗憾的是长期以来学校存在重智轻体,重传授、轻培养的现象,体育学科边缘化情况普遍存在。

体教融合理念的提出,强调了学校体育的教育本位回归和教育价值的激发,让学校体育有了更加清晰的定位,为大学公共体育教学指明了方向,也为学校体育教育内容与教育方式的改革提供动力,指导督促校方推进自我革新,以解决长期以来学校体育价值定位、课堂理念、教学进程和功能激发等方面存在的问题,不再仅仅是增强学生体质,还要促进大学生知识学习与体育锻炼的共同发展和进步,以发挥体育的特殊育人价值,对培养合格的社会主义建设者和接班人具有深刻的理论和实践意义。同时,体教融合强调体育与教育的有机融合,也将逐步改善体育部门与教育部门的封闭、分离状态,有助于学校从体育系统获取更多的资源和技术支持,为学校公共体育教育教学提供一个良好氛围和资源空间,提升育人效果,达成体育教育目标,更为校园体育竞技后备人才成长提供更为广阔的空间,激励和引导校园体育迭代升级。

2 大学公共体育教学存在问题

2.1 教学理念有待优化

我国高校治理普遍为行政主导模式,特别是基于高校评价制度导向,如综合实力评价和教师业绩评价导致重要利益相关方教师和学生普遍追捧的多元共治模式难以推行,出现了教师侧重科研业绩、学生的主体地位虚化弱化等现象。而随“西风东渐”而来的先进教学理念在高校以“知识本位”的模式不断实践,更多时候是为学术而学术,教师的“对象”意识不强,也未能注重价值多元和平等对待学生这一利益相关者,学生的主体地位和培养“全人”定位存在明显短板。多年来教育界不断提出各种新理念,如以人为本、全面发展、素质教育和主体性、个性化等,但由于校方对公共体育价值追求、拓展校园体育新空间、培养“全人”和高水平竞技后备人才等普遍重视不足,缺乏顶层设计,公共体育教学理念难以形成全面系统理念并不断优化。

教师在具体教学实践中,也因普遍担任大量教学任务,教学班级规模较大,而且选项班级的学生水平参差不齐,为使学生更好地完成学习任务且易于教师组织管理,使得加强技术教学、“跟着感觉走”成为常态,难以走出应试教育桎梏,在贯彻教学相长、激发学生潜能和提升教学效益等理念方面主动理解不足,也制约了体育课程的教学效果,导致部分学生对公共体育教学失去信心和自觉,既不利于终身体育观念和行为的形成,弱化了体育的育人价值,对体质健康提升和竞技体育后备人才培养更不容乐观。

2.2 教学模式过于守旧

教学模式是根据一定的教学理论,按一定的教学原则设计而成的一种教学形式,具有相应结构和功能特点,也针对教学中所出现的问题而建立起一系列解决问题的方法[2]。可以说,教学模式就是关于教学的方法、程序和结构。长期以来,基于认知和形成规律,传统教学模式非常注重教师的主导和中心地位,教学过程大致由感知、理解、掌握和应用等阶段组成,包含示范讲解、练习与帮助等环节,并依靠课堂纪律约束由教师把控教学过程的各环节。

教学模式的选用是课程教学的重中之重,它包括“怎么教”和“怎么学”两个方面,两者分别对应教学中的二元主体:教师和学生。从这个角度看,我国现行的教学模式普遍存在仅以教师为主体,缺乏个性化与人本化的问题,师资队伍也因以“体”育人的意识不强,使得体育在强人格、强意志和强精神等方面的“介质”功能与育人价值发挥欠佳,与“体育教育”全貌还有相当大的差距。虽然改革开放以来,我国学者与教育行业前辈经过不断实践探索,课程模式呈现多元化发展,包括三基型、并列型、俱乐部型、开放型、课内外一体化型等,但总体来说,现阶段我国高校的体育课程模式基本仍以技术教学为主、理论知识讲授为辅,技术教学方法多为讲解示范和反复练习,学生主体地位和作用未能充分发挥,学习过程相对被动,削弱了学生主动学习体育知识、技能的意愿,课堂“教会”与课外“勤练”目标打折扣,教学效果难以达到最佳。

2.3 教学方法缺乏创新

教学方法是将知识、技术、技能转化为能力的桥梁。受传统教学模式影响,课程教学实施中教师过度依赖现有课程计划和传统教学方法,难以满足新时代大学生对体育课程的学习需求。不少教师在体育课堂中采用的仍是传统的体育教学方法,即“讲解示范+重复训练”。这样的教学方法下,教学效果会在很大程度上因人而异,很容易因为学生先天性和既有习惯、能力而有所不同。从另一层面看,这种教学方法的采用和固化,还意味着启发式、自主学习、合作学习和问题探究式等教学方法采用的频率较低。