体育教学中的默会知识及其实践培育

作者: 徐庆涛 李如密

摘 要:作为一种区别于实证主义科学观的认知范式,默会认识对于实现有效教学、培育学生关键能力和提升学生思维品格等方面具有重要作用。在默会认识论的视域下,辨析体育教学中的默会现象,揭示体育教学中默会知识各元素的互动过程,可为体育教学中默会知识的习得和学生核心素养的培育提供操作思路:情境性创设是体育教学中默会知识的习得场域,整体性设计是体育教学中默会知识的呈现模式,体验性亲知是体育教学中默会知识的身体之维,实践性反思是体育教学中默会知识的贯通策略。

关 键 词:体育教学;默会知识;认知特征;实践培育

中图分类号:G807 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2023)05-0127-06

On the content characteristics and implementation prospect for

the sports arbitration system in China

XU Qingtao1,2,LI Rumi1

(1.Institute of Curriculum and Education,Nanjing Normal University,Nanjing 210097,China;

2.Tsinghua Affiliated Middle School Jiaxing Experimental Senior High School,Jiaxing 314000,China)

Abstract: As a cognitive paradigm differing from the scientific view of positivism, tacit epistemology plays an important role in achieving effective teaching, cultivating students' key abilities, and improving students' thinking character. From the perspective of tacit epistemology, this paper analyzes the phenomenon of tacit knowledge in physical education teaching and reveals the interactive process of various elements of tacit knowledge in physical education teaching, which could provide operational ideas for the acquisition of tacit knowledge and the cultivation of students' core literacy in physical education teaching, such as situational creation is the acquisition field of tacit knowledge in physical education teaching; holistic design being the presentation mode of tacit knowledge in physical education teaching; experiential intimate knowledge being the physical dimension of tacit knowledge in physical education teaching; and practical reflection being a penetration strategy for tacit knowledge in that, too.

Keywords: physical education teaching;tacit knowledge;cognitive characteristics;practical cultivation

1958年迈克尔·波兰尼在《个人知识》一书中提及默会知识(也称隐形知识、缄默知识),并在哲学界引起积极回应。波兰尼[1]71对默会认识的突出贡献在于将知识分为两种形式:一种是明言知识,可以用书面文字、图表和数学公式进行表达;另一种是默会知识,这种知识无法用文字、图表或数学公式进行表述,只能在做某事的行动过程中进行感知[1]71。默会认识理论强调知识默会维度的优先性和根源性[2]171,个人的灵感、信念、情感、体验、直觉以及技能技艺和实践智慧也由此逐渐被认识论所重视。这一理论映射到以教授操作性知识(即运动技能)为主要内容的体育教学研究中,深刻回应当下体育教学知识观的重构以及体育学科默会知识如何高效获得的问题。诚然,体育领域的专家学者也早已认识到以运动技术为核心的体育知识才是体育学科知识的主体[3]。然而,在科学主义、实证主义等传统知识观的主导下,很少有人从默会认识论的角度对体育知识“何以存在”的问题进行研究,导致体育教学实践中的诸多本源性问题,常常被“熟能生巧”“潜移默化”等语词所遮蔽,无法从理论层面对其进行诠释和辨析。基于此,研究尝试从默会认识论的视角对上述现象进行揭示,阐明体育教学中默会知识的客观存在,并为学生体育默会知识的认知和习得提供清晰的思路和实践策略。

1 默会认识的基本结构及其本质

1.1 默会认识的基本结构

波兰尼[1]102在其著作《个人知识》中论断:“总存在着那些我们知道却无法用语言描述的事物。”比如,我们能说自己会游泳或者会骑自行车,但是,这并不意味着我们能将游泳时如何保持漂浮或者在自行车上保持平衡的方法描述出来。虽然,对“怎样做”的问题无法用语言予以表征,也无法说清在游泳或骑自行车时所发生的复杂肌肉行为,但我们依然可以愉悦地游泳或骑车。也就是说,个体可以整体地或者分步表现这些行为(通过身体各部分的活动、运动和状态予以表现),但这仅仅是停留在“知道”“练习”“会做”的层面,却无法说出他们是什么。对于这些在日常锻炼、生活中寻常可见的普遍现象,波兰尼[1]67在“手持锤子钉钉子”例子的基础上对这些现象进行哲学认识论层面的分析。在这个例子中,波兰尼将锤子击打钉子的意识定义为集中意识;将手掌握锤子的意识定义为辅助意识;在钉钉子时,辅助意识融于集中意识之中,作为引向我们集中意识对象的一个线索而发生作用。由此可见,当有集中意识发生时一定有辅助意识存在;当辅助意识存在时,集中意识并非必然存在。比如,我们存在着手掌对锤子的持握意识,但并无一定的指向性:用锤子敲击钉子,但当目的是用锤子敲击钉子时,手掌对钉子的持握意识(辅助意识)是一定存在的,但却不被感知。

波兰尼在提出这两种意识的基础上,也进一步揭示默会认识的基本结构,即认识者把诸多细节、线索作为辅助项整合进焦点对象,在集中意识和辅助意识之间建立起“近侧向-远侧向”的动态关系[2]29。在这种动态关系中,波兰尼特别强调辅助意识的3个方面:“来自外部细节、线索的辅助意识;对身体的辅助意识;对作为过去经验之凝结的文化遗产的辅助意识。”认识者为了获得对焦点对象的整体理解,需要从各种线索、细节、身体、经验等的觉知(辅助意识)整合为、转移到对综合体的觉知(集中意识)。任何一项认识活动都是认识者在“近侧向-远侧向”的动态结构中对认识对象进行自我加工和建构的。然而,这一关系仅仅是在一个个体——认识者中得以维系[4]。同时,默会认识不是一种被动的经验,而是认识者在“近侧向-远侧向”的动态结构中积极主动地发挥其默会能力的过程。由于默会认识过程涉及两种“意识”之间的动力焦点指向,因此,不同认识者的不同指向路径决定着他们不同的默会认识过程。

1.2 默会认识的本质

波兰尼认为,任何一种知识都有其身体根源,如人的心灵活动寓居于人的身体之中[5]。身体是兼具某种社会性和自然性的实体,即形塑社会,也被社会所形塑,这一形塑与被形塑的过程正是通过“寓居”来实现的。同时,理解“寓居”对理解默会认知的“近侧向-远侧向”结构也有着重要作用。从本质上讲,“寓居”就是个人认知的“近侧向-远侧向”的动态表达,是认识者的认识手段,也是默会知识获得的具体路径,认识者对事物的理解都是通过“寓居”来完成的,其指向的是人在多重辅助意识之中聚焦于一个目标时生发的理解和技巧性行为过程。认识者对认识对象的寓居程度越高,越拥有对认识对象更多细节的辅助意识,对认识对象的理解也就越深刻。例如,盲人对手杖触及外物的意识是集中意识,手杖对手掌的意识是辅助意识,由于盲人对外界事物的认识高度寓居于对手杖“近侧向-远侧向”的动态结构中,因此,其比常人闭眼手持手杖走路更具有超乎寻常的能力。由此可见,默会认识本质上就是通过“寓居”而认知,在“近侧向-远侧向”的动态结构中实现知识的整合,集中意识和辅助意识的多重互动是实现知识整合的基本方式,在这一互动过程中学生的默会能力(辅助意识融合进集中意识的能力)也得以有效提升。

2 默会认识论视域下的体育教学

通过对默会认识的基本结构和“寓居”本质进行说明,从对体育学科知识的现有研究中可以发现,体育学科知识体系中既有明言知识,又有默会知识。但在一线体育教学中,教师多以“知窍”(知道怎么做的知识)[6]的默会知识传授为主,而在实际授课时却以明言知识的形式予以教学,这不仅不利于学生摆脱“教什么就学什么”的认知困厄状态,更无法使学生对教师简单、被动的“镜像”转变为个体思维的自我建构。

2.1 体育教学中默会知识的揭示

在体育教学中,学生通常是通过亲身体验而习得体育知识,学生形成的经验、体会多是“直觉”的,具体表现为主体的体会和经验无法用语言进行直观描述。在篮球比赛中,队员无需通过“理性计算”和“事后认识”就能够凭借自己的直觉,根据队友们和对手们的活动作出迅速直观的判断。实质上,这一“游戏观”阐明以“体认”为主要形式的体育活动中隐藏着言语不能表达的默会知识,这一先于理性认知的“实践感”,其实是学生寓居在“近侧向-远侧向”的基本结构中而形成的一种身体化惯习。再如,在羽毛球高远球的教学中往往关注的是击球落点、角度等问题,而并不是注意手持球拍的感觉。如果学生在练习高远球时关注手持拍的感觉,那么很有可能会出现过多失误。由此可见,体育教学中体育知识习得的问题就可以被转化为对运动肢体辅助意识过渡到对运动目标(对手、项目、器械等)等集中意识这一过程的分析[7]。在上述羽毛球高远球例子中,若要掌握更高的高远球技术,这就需要学生调动更多相关的辅助意识。因此,学生在整个学练过程中往往要经历“手型—肩肘的练习—腰部的发力—大腿的蹬转—整个身体的协调运作”等练习阶段。这启示在体育教学中,体育知识的获得要依靠学生寓居于多重辅助意识之中,而并非聚焦于辅助意识。此外,技战术是集中意识和辅助意识的融合,只有当学生具备较高的技术水平(辅助意识的整合)后才能将战术(集中意识)灵活运用于比赛中。例如,羽毛球比赛中进攻方的控后突前战术就需要高质量的高远球技术和过硬的放小球技术才能得以实现。

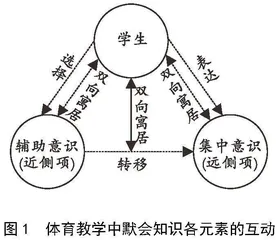

2.2 体育教学中默会知识各元素的互动

学生在以上所有学练内容中,身体作为“容器”始终贯穿于整个学习过程,学生的辅助意识和集中意识都蕴含于身体之中。那么在这个过程中,学生的目的性行为是如何形成的呢?波兰尼给出这样的解释:“当学习技能时,我们以辅助意识的形式获得技能,并将其整合进自我的身体中,以应对未来可能面临的‘问题-情境’。”[8]就是说,在对辅助意识的寓居中获得对技能的掌握和理解。由此,我们有意识的行为关注和集中意识才得以产生。彼得·霍普西克(Peter Hopsicker)在波兰尼研究的基础上对体育默会知识的获得做了进一步归纳,实现默会认识各元素在体育默会知识习得过程中的一一对应,他认为“体育默会知识是在‘问题-解决’(游戏)情境下,认识者的直觉、想象和理念的互动。直觉是认识者的辅助意识,理念是集中意识,想象是‘近侧向-远侧向’的动态过程”[9]。当面对一个任务时,学生的身体会进入情境,接着便会在特定情境下在已有经验中选择相应的辅助意识,并尝试整合辅助意识形成一个完成任务的方法,进而形成一个在现有经验水平上的技能直观性表达[7]。“背景意识(对注意和行动有重要影响的知识)只有通过隐形手段进行活化,才能将个体的注意引向焦点意识(行动中被引导注意的东西)”[10]。体育教学中默会知识的客观存在及其各元素的互动(见图1)在这一观点上也得到充分印证。需要指出的是,这一互动过程全部发生于学生的身体之中。由此,默会认识论就重释体育教学中默会知识的实现过程,进而展开对体育默会知识习得路径的探讨。