“幸福体育”何以确证?

作者: 于素梅 王晓燕

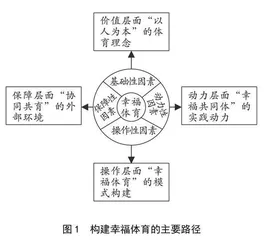

摘 要:“幸福体育”既是一个哲学命题,又是一个实践命题。体育与幸福关系问题是马克思主义哲学关于教育与人的本质研究的应有之义。体育是确保人的肉身身体(自然本质)充分发展、感性身体(类本质)自由发展、社会身体(社会本质)和谐发展不可或缺的手段和载体。工具性异化是现代体育异化的主要形式,包括主体的异化、过程的异化、目标的异化和关系的异化4个方面。体育异化造成人的幸福感丧失、体育与幸福关系疏离及幸福共同体的缺失。以马克思主义为指导构建幸福体育是现代体育价值复归的现实追寻。从实践路径看,构建幸福体育主要聚焦4个层面:价值层面上,坚持以人为本的体育理念;操作层面上,聚焦幸福体育的模式建构;动力层面上,打造“幸福共同体”的动力引擎;保障层面上,建立“协同共育”的外部环境。

关 键 词:幸福体育;马克思主义哲学;体育异化;价值旨归

中图分类号:G80-05 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2023)06-0001-08

How can "happy physical education" be confirmed?

——The value purport and realistic pursuit of

physical education in the context of Marxism philosophy

YU Sumei,WANG Xiaoyan

(National Institute of Education Sciences,Beijing 100088,China)

Abstract: "Happy physical education" is not only a philosophical proposition, but also a practical proposition. The relationship between physical education and happiness is the necessary meaning of Marxism philosophy on the natural study of education and human beings. Physical education is an indispensable means and carrier to ensure the full development of human physical body (natural essence), the free development of perceptual body (class essence), and the harmonious development of social body (social essence). Instrumental alienation is the main form of modern alienation for physical education, including four aspects of the alienation of the subject, the alienation of the process, the alienation of the goal, and the alienation of relations. Physical education alienation causes the loss of happiness, the estrangement between physical education and happiness and the loss of happiness community. Building happy physical education under the guidance of Marxism is the realistic pursuit of the return of modern sports value. From the practical path, the construction of happy physical education mainly focuses on four aspects: on the value level, adheres to the "people-oriented" happy physical education"; on the operation level, concentrate on the pattern construction of “happy physical education”; on the impetus level, to create a power engine of "happy community"; on the guarantee level, the external environment of "cooperative co-breeding" should be established.

Keywords: happy physical education;Marxism philosophy;physical education alienation;value purport

收稿日期:2023-08-04

为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴,是新时代中国特色社会主义教育事业发展的指导思想和价值指向。2023年5月29日,习近平总书记在第五次政治局集体会议上指出,建设中国特色社会主义教育强国,最终是办好人民满意的教育。人民满意的教育即增强人民对教育的获得感、幸福感和安全感。体育作为教育的重要组成部分,对建设教育强国、办人民满意的教育具有重要推动作用。近年来,我国相继发布的一些体育政策文件、规划纲要以及党和国家领导人的讲话,高度强调体育是促进人民幸福、支撑中华民族伟大复兴的标志性事业。这充分反映了体育促进人的健康福祉的重要作用,并由此催生了“幸福体育”的时代命题。当前学界关于幸福体育的相关研究成果还比较少。然而,从马克思主义哲学视角出发探寻人、教育、幸福的关系,却是一个历久弥新的理论问题。立足于幸福中国的宏大愿景,极有必要以马克思主义哲学为指引,深刻剖析幸福体育的内在规定,思考建构幸福体育的理论框架。本研究以马克思主义哲学对人的本质的认识为切入点,剖析幸福体育的理论根基和内在机制。在理论层面,回应何为幸福体育、体育何以幸福等问题,为构建幸福体育提供理论与价值支撑。在实践层面,探寻构建幸福体育的现实路径,彰显幸福体育于当下及未来的重要价值。

1 何为幸福体育:马克思的本质阐述

1.1 幸福体育涵义的哲学表达

在这里,幸福体育不是一个简单的常识问题,也不是含义模糊的流行话语,而是一个严肃的哲学表达。幸福体育作为一个复合词,不仅仅是“幸福”与“体育”在词义上的简单相加,而是二者的辩证统一。在马克思主义的哲学话语中,“人的全面发展”“人的解放”及“社会的全面进步”始终是教育和人的问题研究的核心议题。体育作为教育的重要组成部分,也要以人的健康幸福和构建幸福共同体作为永恒追求。首先,体育是满足人的基本需求和发展需求的重要手段。狭义层面看,体育能促进人的“智力和体力获得充分的自由发展”,满足人的基本需求。广义层面看,体育能促进人一切方面的充分发展,实现人的全面的解放。其次,体育能帮助人展示本质力量,使人“自己的生命活动变成自己的意志的和自己意识的对象”[1]105,赋予人新的意义,具有鲜明的价值理性。在现代体育的异化背景下,要深刻回答体育是什么,体育对人和社会应具备怎样的本质功能等根本性问题,必须超越“快乐体育”“健康体育”等对体育单纯的感性主义表达或工具理性表达,要构建一种将体育的工具理性和价值理性进行辩证统一的哲学表达。从这个意义上讲,幸福体育概念的提出,本质是追寻体育从工具理性向价值理性的价值复归,强调在体育过程中,充分满足人的需要,充分彰显人的能动性,充分实现人的自我价值与社会价值,使人的身心获得深层次的愉悦,达到人对幸福的追求和结果相一致而感到满足的状态和体验。深入探寻幸福体育的哲学含义,必须回归马克思关于体育与幸福相关论述的原始语境,考察体育与幸福之间的本质关系。需要说明的是,本研究幸福体育命题中“体育”的概念范畴,更多强调的是“体育教育”,即从教育的层面特别是“体”与“育”的关系层面上,探讨“何为”幸福体育,以及幸福体育“为何”和“如何”的问题。

1.2 马克思关于体育与幸福关系的3个维度

身体是马克思主义哲学的基本范畴,是探寻体育促进人的全面而又自由发展进而促进人的幸福的重要依据。马克思主义哲学在讨论人的本质时,肉身身体(自然本质) 、感性身体(类本质)和社会身体(社会本质) 这一身体线索始终贯穿其中[2]。在马克思看来,人的身体存在并不仅仅只有物质属性,它还包括精神属性、社会属性等多重属性。体育是以人的身体为载体产生的实践行为。体育作为连接人的肉身身体、感性身体和社会身体的重要媒介,集中体现了人的生命的受动性、能动性和超越性,是物质性与精神性、主观性与客观性、个人性与社会性的辩证统一。1867年,马克思[3]在《资本论》中指出:“未来教育对所有已满一定年龄的儿童来说,就是生产劳动同智育和体育相结合,它不仅是提高社会生产的一种方法,而且是造就全面发展的人的唯一方法。”马克思[4]在《德意志意识形态》中提出造就全面发展的人的4个要素:人的劳动、人的意识、人的需要、人的交往。此四者皆与体育密切相关,关系人的全面发展和终身幸福。总体而言,马克思关于体育与人的幸福的关系论述主要体现为以下3个重要维度。

首先,体育是确保人的肉身身体(自然本质)充分发展的重要手段。马克思认为,肉身身体是人从事一切活动的物质基础,是幸福产生的本源,“任何人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。因此第一个需要确定的具体事实就是这些个人的肉体组织,以及受肉体组织制约的他们与自然界的关系”[5]。当体育还没有从劳动中分离出来的时候,人的身体仅仅是作为自然存在物,身体活动主要表现为生存本能。如追捕打猎、攀爬采摘、投掷击打等。随着人的身体原始欲望和需求的逐步满足,人的生命受动性的逐步发展,体育逐渐从劳动中剥离出来,与人的本能和需要产生深刻的、必然的联系,成为人类特有的生活方式和文化现象。它不仅可以帮助人满足基本的需要,而且,还能促使人以内在动力的方式确证自己的自然本质,即“使自己的生命活动本身变成自己的意志和意识的对象”[1]57。这种自然本质的外化和的内在体验使人身体的幸福成为可能。

其次,体育是促进人的感性身体(类本质)自由发展的重要载体。马克思认为,人的存在即感性活动,即“人只有凭借现实的、感性的对象才能表现自己的生命”[1]105。人的身体既是感性活动的主体,又是感性活动的客体。“人对世界的任何一种人的关系——视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、思维、直观、情感、愿望、活动、爱,——总之,他的个体的一切器官,正像在形式上直接是社会的器官的那些器官一样,是通过自己的对象性关系,对人的现实的占有”[1]85。马克思强调将感性活动作为人存在的重要表征,认为人之所以区别于动物,在于“人则使自己的生命活动本身变成自己的意志的和自己意识的对象,他具有有意识的生命活动”[1]105。体育作为人有意识地改造自身与改造自然相统一的实践活动,是将身体的机能、素质和技能,作为实践活动的对象进行训练和改造,让人在其过程中获得安全、满足、幸福等更为丰富的感性体验和人生意义,成为自由自觉的能动主体,使人更加稳定而长久地获得人的“类特性”和人独有的文化标记。

再次,体育是促进人的社会身体(社会本质)和谐发展的重要实践。马克思认为,人的身体从根本上应该超越自然属性,呈现社会属性。“人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上,它是一切社会关系的总和”。一切社会关系,包括了人在体育实践过程中形成的个体与个体的关系、个体与群体的关系以及个体与类的关系[6]。只有超越人的肉身身体和感性身体的基本需求,立足于社会关系理解体育带给人的意义,才能寻得真正的幸福。因为“人的眼睛与野性的、非人的眼睛得到的享受不同,人的耳朵与野性的耳朵得到的享受不同”[7]。体育作为人的社会实践的重要形式,帮助人获得全面的、全社会的、全人类的幸福。一方面,体育可帮助人获得更多的健康、闲暇、娱乐、游戏、交往的机会,并在一定程度上使人摆脱一些低级趣味,获得更高级的愉悦和享受,进入更加丰盈的生命状态。另一方面,体育可促进整个社会的和谐进步,即借助体育建立一定的社会关系和政治关系,并在此过程中获得关于竞争、协作、契约、民主、团结等意义更为广泛的幸福。例如,体育强调对规则的敬畏和遵循,让人获得关于公平、公正和正义的幸福体验,以此促进社会的有序和谐。再如,现代奥运会提出“和平、友谊、进步”的理念,鼓励人们走向“更快、更高、更强、更团结”,北京奥运会倡导“同一个世界、同一个梦想”及“一起向未来”的愿景等,体现出构建“人类命运共同体”的体育人文精神。这些都是从人的社会身体出发,强调通过人的社会身体的健康发展,促进整个人类社会的幸福文明发展。体育让人幸福,这是体育的应有之义。