学习的概念意涵演进与辨析

作者: 张婉莹

[摘要]“学习”一直是教育学和心理学领域关注的核心概念。在近一个世纪的研究过程中,学界始终无法对“什么是学习”做出统一的回答。从学习的“概念”与“过程”两个方面出发,对学习的意涵进行深入探究,有可能得到对“学习”概念的合理理解。“学习”概念的提出应基于4个原则:第一,有机体的生物基础是学习的起点;第二,学习是有机体的变化;第三,“互动”是学习的机制;第四,学习是过程而非结果。在此基础上,将学习视为一种复杂而动态的生命过程,涵盖了个体与其生物基础之间、个体内部、个体与环境之间的多层次互动。这在一定意义上反映了学习的全面性,更注重揭示学习如何塑造和影响个体的认知、情感和行为,为未来学习研究提供了一个更为全面和多维度的框架。

[关键词]学习概念;学习过程;多层次互动;生命过程

[中图分类号]{G4001}[文献标识码]A[文章编号]1005-5843(2024)01-0001-07

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2024.01.001

“学习”(Learning)一词一直是教育学和心理学领域关注的核心概念。相关研究已开展了近一个世纪,学界却依然无法对“什么是学习”做出统一的回答。这种情况在一定程度上并不令人感到意外,即使在那些具有国际影响力的教科书中,也没有对“学习”一词进行过明确的界定。然而,忽视对学习概念的探究并试图就学习进行讨论,显然是不明智的选择,将使研究人员难以得出有意义的结论[1]。因此,笔者从学习的概念和过程出发,深入探讨学习的含义,进而提出个人对学习概念的理解。

一、学习的概念

通过研究中外文献,我们可以观察到学者们对学习概念的界定呈现出两种分野:一方面,研究者基于中国古代学者对学习的理解,通过对字源及意蕴的解读探讨了学习的本质;另一方面,西方学者基于不同的学习理论研究,为“学习”勾勒出了新的维度[2]。笔者继续沿着这两个方向对学习的概念进行梳理,以期加深对学习的理解。这有助于我们建立起一个更全面、更准确的学习概念框架。

(一)学习之观:中国古代学者对学习的探索与领悟

中国古代学者对人类早期的学习活动进行了总结,并孕育了最初的“学习”概念[3]。在古汉语中,“学”和“习”这两个字通常被单独使用。“学(學)”,其形意指一人两手高高举起“爻”,表意为学问、知识、学校、经验和技能,作名词使用。但在后来的使用过程中,“学”逐渐被引申为动词。例如,《姜斋文集》卷三中将“学”解释为“觉悟也”。可见,中国古代学者对“学”的动词释义不仅包括获取知识的过程,也包括“悟”的过程。而“习(習)”的字形采用“上羽下白”会意,意为鸟儿拍打着翅膀练习飞翔,强调人反复模仿、练习的活动。在实际使用中,“习”的内涵十分丰富。例如,《三国志·吴志·周瑜传》中的“不习水土,必生疾病”,表达的是“习惯、适应”之意;《战国策·秦策》中的“不习于诵”,表达的是“通晓、熟悉”之意。

中国古代首次将“学”和“习”联系在一起的是春秋时期儒家学派的创始人孔子。他在《论语·学而》的开篇语中说:“学而时习之,不亦说(悦)乎?”这句话虽仍将“学”和“习”作为两个词使用,但却道出了它们之间的内在联系:“学”是“习”的基础与前提,“习”是“学”的巩固与深化[4]。随着时间的推移,这两个单音节词汇逐渐接近并被交叉使用,最终形成了复合而成的概念——学习。因此,学习一词在中国文化中承载着丰富的内涵和独特的民族特色。

我国古代在不同历史时期具有不同的学习观,前后经历了“习重于知”“知本习次”和“知习合一”等3个阶段。先秦时期的学者更加注重对“习”的研究。例如,孔子在《论语·子路》中指出:“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对;虽多,亦奚以为?”意为若只熟读诗书,不能治国理政,不能解决世间的问题,又有什么用呢?这种关注源于当时人们主要依靠生产生活中的直接经验来学习,文化科学知识的发展程度相对较低。然而,随着魏晋南北朝时期佛学的崛起,儒学受到了前所未有的冲击,人们开始重“知”而轻“学”。这种现象在宋代后期变得更加明显,“知本习次”论的思想深深地根植于程朱理学之中。在程颐看来,知识不仅先于行动,而且对行动具有指导作用。明清之际,实学思潮的兴起影响了对“学习”的讨论。王夫之以独特的眼光审视了那些虚浮、无益的学问,反思道:“行可兼知,而知不可兼行。”从此,“学”与“习”被放置于同等的位置进行讨论。在知行合一的理念下,王夫之呼吁学者们应该践行实用主义,让行动与知识相辅相成。

根据中国古代学者的论述,学习的本质应是“知行合一”,也叫“学行合一”[5]。值得一提的是,中国古代学者并没有将学习仅限于对知识或技能的获得,而是从个体整体性的改变来审视学习的问题。孔子曾说过,“弟子入则孝,出则弟(悌),谨而信,泛爱众,而亲仁。行有余力,则以学文”。在孔子看来,孝敬长辈、友爱兄弟、谨慎诚信、广泛关爱、亲近仁义等道德观念比纯粹的书本知识更为重要。由此可知,中国古代学者将德行、知识、才能和学问融为一体,把知识与实践相结合,将学习视为个体的整体性发展过程。学习的内涵应该是获取知识、技能和学问,并将其应用于实际生活和道德行为之中,使两者有机地结合起来。学习不仅仅是知识的获取,更是对人的整体性发展的追求。

(二)学习之探:西方学者对学习的洞察与理解

在西方传统观念中,“学习”被首先理解为一种心理过程,并由此催生了心理学最为经典的分支学科——学习心理学。此外,认知心理学、发展心理学等其他心理学领域也长期致力于学习研究[6]。近年来,西方学者开始以更广阔的视角审视学习现象。学习研究不仅受到神经科学(或称“脑科学”)和社会科学领域的关注,还被纳入国家的经济战略体系之中。这些研究超越了以往的局限,为学习概念注入了新的活力。西方学者对学习概念的主流研究派别大抵可以分为4种:朴素主义、机械主义、功能主义和建构主义。

1.朴素主义论认为学习是一种记忆的过程[7]。在这种观点下,学习的重点在于获取和保持信息,以便在需要时进行回忆和应用。这一观点的代表人物是美国心理和教育学家罗伯特·加涅,他提出的信息加工理论旨在解释人类对外部信息进行处理和加工的方式[8]。基于此,研究者们提出了多种理论框架,如“多储存器模型”[9],来进一步描述学习(记忆)的过程。朴素主义者的观点对教育实践产生了深远的影响。在一段时间内,课程设计往往以知识的传授为核心,教师是教学过程中的主导者,学习者被视为应被灌输知识的空容器,学习成果通过基于记忆的测试、作业和考试来检验。尽管这种朴素主义的观点在当代教育领域已经受到了广泛的批评和质疑,但在现实课堂教学中仍然无法完全摆脱这些根深蒂固的思想的影响[10-11]。

2.机械主义论的主流观点认为学习是经验导致的行为变化。其基本思想是,只有可以直接观察和测量的东西才被接受为科学材料,意识、意义和情感等概念被排除在外。这导致了人们对最简单的学习过程和机械理解的关注。这一观点在其产生后的60年里主导了学术界对学习的理解,尤其是在英语国家之中[12]。19世纪末,俄国行为学家伊凡·巴甫洛夫通过对狗唾液分泌的实验,提出了学习完全取决于反射,是中性刺激的结果[13]。随后,丹尼斯·斯金纳提出了操作性条件反射的基本概念[14],将机械主义论的观点推向了顶峰。这种简单的机械论定义有利于揭示驱动行为的机制[15]。但也有学者认为,这种机械性界定的根源性问题在于行为改变对于学习的发生而言,既不是充分条件,也不是必要条件[16]。即使如此的批判声不断,目前大多数教科书对学习的定义都是以机械主义论为主的,将学习狭义地描述为由于经验而导致的行为变化[17]。

3.功能主义论用学习的“功能”来定义学习。功能主义的主流研究主要有两种:一是卡尔·罗杰斯提出学习是个人充分利用其潜力的行为,是“自我实现到最大水平的过程”[18]。他认为学习环境应该建立在尊重、理解和接纳个体的基础之上,以促进学生的成长和自我实现。这种观点在教育、心理治疗和个人发展等领域产生了深远影响。二是一些心理学家试图跳出行为主义的牢笼,借鉴进化论的思想,将学习定义为“个体发生的适应”[19]。在这个观点影响下,学习被视为一种调整和适应个体与环境之间关系的过程。这些定义也超越了简单地获取知识和技能的范畴[20],在一定程度上优化了对学习的解释,但也在一定程度上模糊了学习的具体过程和机制,忽视了个体内部心理过程的作用。

4.建构主义论认为学习是一种主体参与、积极构建知识和意义的过程。这种学习观植根于伊曼努尔·康德、约翰·杜威、威廉·詹姆斯、让·皮亚杰、利维·维果茨基和托马斯·库恩的思想之中。尽管每个建构主义者都在谈论“学习”,但内容依然十分广泛。一些学者关注个体学习者如何在他(她)的头脑中建构知识,另一些则关注人类知识的一般建构或知识的社会政治建构[21]。这些主张共同定义了建构主义的学习观。他们最伟大的洞察或许在于深刻认识到了个体差异的重要性[22],强调学习者的主动参与和先前知识的关键作用。这使得教育与学习活动能更加关注个体需求,倡导个性化教学。但值得注意的是,建构主义者对学习的理解在提供具体指导和教学方法方面较为模糊,常使教育者在实践中面临角色定位的困惑。

可见,不同的基本假设、研究方法和哲学取向导致了研究者在学习概念理解上的差异。这些不同视角的存在丰富了我们对复杂学习现象的理解。它提醒着我们需考虑影响学习的各种因素的重要性,如个体差异、社会背景和认知过程等。

二、学习的过程

学习的过程(Learning Process)是学习研究领域的一个核心概念,用来描述学习者在进行学习活动时所经历的一系列阶段以及相关的行为、认知和情感过程。笔者对学习过程进行梳理,以探讨不同学习理论影响下的学习过程模型和关键要素。

(一)古代智者之学:中国古代学者关于学习过程的论述

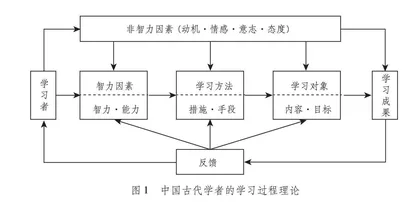

中华民族是热爱学习的民族,我国先贤早就对学习问题进行了探讨。他们的智慧洞察了学习的真谛,其言论精辟而深入,至今仍发人深省。乔炳臣和潘莉娟对中国古代学者在不同时期提出的学习过程理论进行了梳理,形成了网络图以描述学习要素之间的复杂关系(图1)。学习的过程就是在这些基本要素的作用下,从低层次到高层次、从旧质到新质不断转化的矛盾运动过程[23]。

1.“知、情、意、行”被认为是学习的重要条件。我国古代先贤指出学习需同时涵盖智力因素和非智力因素。智力因素包括记忆力、专注力和想象力,而非智力因素则包括情绪、情感和意志力。如孟子所言,“不专心致志,则不得也”(《孟子·告子上》),强调了非智力因素对智力因素的影响。《管子·心术上》中也提到,“嗜欲充益,目不见色,耳不闻声”,强调了非智力因素在心理上对智力因素的重要制约作用[24]。总体而言,智力因素被视为学习的前提条件,而非智力因素则被认为是学习的驱动力。

2.“知、闻、说、亲”被认为是学习的关键渠道。中国古代学者在探讨学习过程时指出,“闻知”、“说知”、“亲知”构成了学习的3个重要渠道。首先,“闻知”是通过听取获得知识,可细分为“亲闻”和“传闻”两类,是学习的最基本方式。孔子认为学习的第一步是多听多见,强调“闻”和“见”是知之起源。然而,荀子则认为仅通过“闻”“见”往往只能看到知识的一部分,难以全面了解。他进一步提出了“尽其理”的观点。其次,“说知”指通过研究来获取知识。墨子强调“闻所不知若已知,则两知之”,即利用已有知识去推知未知的知识。最后,“亲知”是指通过亲身实践获取的知识。墨子将亲知分为“虑”“接”“明”3个环节,这是一种更深入、更全面的学习方式。通过“闻知”获取知识,通过“说知”理解知识,最终通过“亲知”将知识转化为个人的技能和智慧。这3个渠道相辅相成,构成了中国古代学者认为有效的学习方法。

3.“博学、审问、慎思、明辨、笃行”被视为学习过程中的5个关键阶段。首先,孔子的弟子在《论语》中提到,“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣”,强调博学是学习的重要前提,要求广泛涉猎各种知识和学科,从而拓宽个体的认知视野。其次,朱熹在《中庸章句集注》中强调“学、问、思、辨,所以择善而为知,学而知也”,指出在学习过程中应保持谨慎的思考态度,避免轻率下结论。这种慎思的过程有助于更深层次地理解学习内容,使知识更具准确性和深度。最后,《颜氏家训》中提出“不知明乎天道,辩乎地利,比量逆顺,鉴达兴亡之妙也”,意在启发学习者在审视事物时应保持对天理的明晰认识,同时能够明辨是非。此外,学习者应通过“实践”和“笃行”将学到的知识内化为自己的品质。这种内化过程不仅仅是简单地记忆知识,更是将其融入自身的思考和行为之中,达到真正的修身养性。