在太空看世界,了解会更全面深入

作者: 张田勘

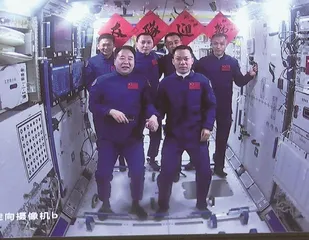

北京时间2023年10月26日11时14分,搭载神舟十七号载人飞船的长征二号F遥十七运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,飞赴天宫空间站。19时34分,神舟十六号航天员乘组打开“家门”,欢迎远道而来的神舟十七号航天员乘组。

神舟十七号航天员乘组在完成与神舟十六号航天员乘组在轨轮换后,将在空间站驻留约6个月,开展各种实(试)验。在具体的科研上,神舟十七号航天员乘组将开展涉及微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域的大量空间科学实(试)验。6个月的时间,将有利于他们完成许多在地面模拟空间状态下难以完成的任务。

在太空看世界,会有不同视角

现在,太空中只有两个空间站在运营,一是国际空间站,预计运营到2031年;另一个就是中国的天宫空间站,设计的使用时间为15年。如果加上此次对空间站的维护、维修,如通过出舱活动进行舱外试验性维修和未来常态性的维修,天宫空间站将有可能延长使用多年。

这也意味着,未来20年,天宫空间站是主要的空间研究基地。有了这个基地,就能进行多种多样的空间科学研究。而在太空看世界,当然有不同的视角和结论。

此前,在空间站里“出差”的神舟十六号航天员乘组与地面科技人员密切配合,进行了多种空间应用项目研究,总共开展了110个航天医学、生命生态、生物技术、材料科学、流体物理、流体力学、航天技术等空间实(试)验和8项人因工程技术研究(人因工程,即工效学,是研究人与系统其他元素之间的交互作用的科学领域),获取了大量的实验数据。有一些实验样品已随神舟十六号飞船下行,部分项目取得阶段性应用成果。

空间站具有长期的微重力、强辐射、剧烈温差变化等多种环境因素,这些条件复合在一起,创造了地球实验室难以具备的实验条件。地球上常见的重力作用会带来不同的物质运动现象,如烧水时,水会沸腾,气泡会上浮;水和油的混合物,静置时会分层;植物发芽时,会向上生长、向下扎根。但是,在太空,火苗呈球形,火势也不会像在地球上那样快速蔓延。原因在于,太空中火焰周围被加热的空气不再因为密度的不同而产生对流。

在太空培育水稻,只为在地面更好生长

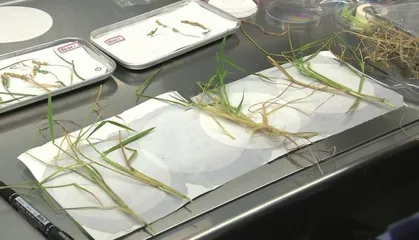

就生命科学而言,极为重要的一项研究是水稻在太空的培育和生长。在天宫空间站,完成了水稻从种子萌发、幼苗生长、抽穗和结籽全生命周期的培养实验并通过获取图像进行分析。同时,完成了剪株后空间再生稻成功培育,并结出了成熟的种子,即二茬稻。此外,还在轨研究了微重力对拟南芥种子萌发、幼苗生长和不同3个生物钟调控的开花关键基因的观察与分析,并在轨采集了样品。

研究人员特别对微重力对水稻的生长影响进行了观察研究。空间微重力对水稻的多种农艺性状,包括株高、生长速率、开花时间、种子发育过程等多方面都会产生影响。水稻的株型变得更为松散,开花时间也略有提前。而且,水稻的根在空间站中有各个方向的生长,有向下的,有向上的,也有向各个方向的,但是在地面上的重力定向下,水稻的根是向下生长的。在空间站,水稻的茎上长了很多根,另外还发出了很多侧枝,这些都是微重力影响的结果,在地面上也是没有的。通过对比,可以发现水稻在地面培育的更好方式。

研究航天员自身,从不同视角解读生命

神舟十七号航天员乘组在空间站驻留6个月,还可以对生命科学有更多的研究,例如对航天员本身健康的研究。太空飞行会损害人类的免疫系统,这些变化在航天员返回地球后仍能持续存在很长时间。事实上,一半的阿波罗宇航员在返回地球后报告了受到细菌或病毒感染,这表明他们的免疫功能受到了抑制。

北京时间2023年10月31日8时11分,神舟十六号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,现场医监医保人员确认航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮身体健康状况良好,神舟十六号载人飞行任务取得圆满成功。现在,神舟十六号航天员乘组返回地球,也就有了不同视角的对人的研究,这就是航天员在太空驻留时间对生命和生理的影响。这3名航天员在轨驻留了154天,其中航天员景海鹏执行过4次飞行任务,累计在轨执行任务时间超过200天,是目前为止在太空时间最长的中国航天员。

与其他国家的宇航员相比,景海鹏在太空的时间不是最长的。时间最长的是1996年被美国国家航空航天局选为第16批宇航员之一的佩姬·惠特森,一共执行过4次太空任务,在太空停留673天8小时49分,进行过10次太空行走,创造了多项纪录。此外,美国宇航员斯科特·凯利也曾在国际空间站连续驻留340天,保持着美国宇航员单次航天任务最长时间的纪录。

航天员身处太空环境,本身就具有解读生命的不同视角。迄今比较全面的一项研究是美国国家航空航天局对斯科特·凯利及其双胞胎兄弟马克·凯利进行的对照研究。2015年3月至2016年3月,斯科特·凯利在国际空间站停留340天,同期马克·凯利生活在地球。在此期间,研究人员对两人的身体状况进行了比较研究。

在太空中近一年的工作,使斯科特·凯利出现体重下降、颈动脉扩张、DNA甲基化水平变化、肠道菌群改变等。其中的一些指标在他返回地球的6个月内恢复到以前水平,但仍有一些指标未恢复,一些基因表达存在干扰。例如,他的染色体上的端粒在太空期间明显延长,在回到地球后又迅速恢复,且还缩短了一些。

后期,如果对神舟十六号航天员进行太空环境和地球环境的对照研究,也可能得到第一手研究结果。当然,这是一个时间积累的问题。但是,如果没有上天的经历,就只有在地球上以模拟的方式进行太空研究。

最近,瑞典卡罗林斯卡学院的研究人员采用一种被称为“干浸入”的方法来刺激人体失重,以模拟太空微重力环境对人生理的影响。他们找来8名健康的志愿者,观察这些志愿者在干浸入期间第7天、第14天和第21天,以及暴露后1周时采集的血液样本中T细胞的转录变化。

研究结果表明,在第14天,T细胞经历了最显著的变化,开始变得更像所谓的初始T细胞,即它们还没有遇到任何入侵者。这意味着它们需要更长的时间才能被激活,并在对抗肿瘤细胞和感染方面变得不太有效。或许,这就是人经过太空环境后免疫力下降的原因之一。

验证地球生命的方法,可用来探索其他星球

在太空环境看待地球,也有其他的角度。例如,如何从太空角度来验证地球上是否有生命存在,同时也能探索太空中的其他星球是否有生命存在。

地球上有生命,但是这只是人在地球上观察到的证据。如果在太空中能验证地球上存在生命,就既能说明科学研究结果是可以从不同角度得到重复验证的,也为人类探索其他星球提供类似的路径和方式,因为此种验证方法也能证明其他星球有无生命。

30年前,美国著名天文学家、天体物理学家卡尔·萨根就是这么做的。1989年,美国的伽利略号探测器发射升空,执行环绕木星的任务,预计于1995年抵达目的地。卡尔·萨根和其同事认为,伽利略号上的仪器能够对准地球进行观测,可能会找到地球生命的明确证据。因此,他们设计了一个方案。

果然,人们从航天器的光谱仪中发现了一些证据,包括氧气、水蒸气、冰和雪,以及二氧化碳、甲烷和其他温室气体。此外,伽利略号的成像系统还发现了云层、海洋、海岸线和岩石表层。当时的成像技术分辨率并不能检测到实际的生命形式,如人和动物,但是成像技术和光谱仪等仪器能够发现电磁信号,其振幅以脉冲的形式变化。这些电磁信号在当时被广泛用于无线电和电视广播,而且这被视为一种已知不会自然发生的光电类型。

这些研究结果“强烈暗示”地球确实存在生命,研究结果发表于1993年10月21日的《自然》杂志。此后,应用太空探索的方式,天文学家已经发现围绕太阳系外恒星运行的一些行星可能存在生命,但是这些生命未必是智能生命,或许是简单生命。

中国现在有能力将航天员送上太空,并且建有自己的空间站,也就为在太空研究和观察其他星球提供了可靠和重要的基础。从太空角度观察世界和其他星球,也许能让人类对宇宙的了解更为全面和深入,也有助于保护地球这个美丽的家园。

(责任编辑:白玉磊)