旨在提升小学生英语语用能力的“教学评一体化”优化策略

作者: 徐敏

教学评价可以起到验证教学效果的作用,是基于证据作出教学决策的一个教学过程。实践证明,实施“教-学-评-体化”,把课堂评价贯穿于教学活动之中,在教学前、教学中、教学后进行相应的评价,能发挥课堂评价改善教学、促进教学质量提升的作用。

课堂评价可以不断采集、分析、利用学生学习信息,有针对性地对教学环节及教学节奏进行适时的调控,完善提高教学质量的路径和策略,使“教”与“学”达到预定的目标,从而保障教学效益。

当前,小学英语课堂的教学设计流程是先设定学习目标,然后围绕目标设计教学环节,通过教学评价检验学生学习效果的达成度。这一设计流程本身没有问题,但在实际操作的过程中,往往由于教师教学目标定位不准、教学活动偏离教学目标,最后导致教学评价不到位,教、学、评三者完全割裂。“教学评一体化”旨在将教师的教、学生的学与学习成效三者紧密关联起来,最终实现英语学科核心素养的落地生根。

【现象描述】

以下是一位教师执教译林新版英语五下《Unit7Chinese festivals》 story time版块的教学片段。

1.教师播放一段视频,内容是围绕中国的传统节日:春节、中秋节、端午节、重阳节人们所开展的一系列活动。

2.学生仔细观看视频,思考如何提取信息,提出问题,以获取更多的节日信息。

3.欣赏完视频,学生分小组自由讨论可以提出的问题以及获取到的节日信息。教师PPT展示出评价标准有“Correctly”(准确度),Fluency(流利度),Cooperation(合作),达到标准分别可以获得一星、二星、三星。

4.小组选取代表汇报。有四个小组代表进行了汇报,所提出的问题主要围绕“When’s …?/What do people do at …festival?/What do people eat at … festival?这三个,但第四小组在此基础上,提出了与其它小组不一样的问题“What’s your favourite festival?”老师对四个小组的汇报都给予了肯定,每一小组汇报完,都进行了简单的评价“Good!”对于第四小组,老师在此基础上进行了程度的加深,给出的评价语是“Well done!”完全无视原先给出的评价标准。

【问题诊断】

一、评价标准脱离教学目标

教、学、评三者是有机结合的一个整体,评价是为了促进学生更好地学和教师更好地教。在上述教学环节中,教师就忽视了这一点,出现了为了评价而评价,评价与教学目标脱离的现象。教师PPT展示出评价标准有“Correctly”(准确度),Fluency(流利度),Cooperation(合作),达到标准分别可以获得一星、二星、三星。而该环节的教学目标是“让学生初步练习句型‘When’s …?/What do people do at … festival?/What do people eat at … festival?”以及尝试回答这些问题等,关注点应该是学生是否会观察,是否会用英语提取信息,提出问题,回答问题,语音语调是否正确等。另外,所提问题越多越好,是考查学生的发散思维能力。所以,评价还要指向学生的思维品质,以此鼓励学生发散思维,提取更多视频中的信息,提出更多有效的问题,从而更多地运用语言。本案例中,这种为评价而评价,评价流于形式的现象,是由于没有充分理解以学习目标为灵魂的“教学评一体化”和评价的目的造成的。高质量的课堂评价,其目标与学习目标应有同样的认知要求,即达成目标的认知条件与评价任务的要求一致;评价方法和学习目标实现核心知能的要求匹配。只有保持评价任务与学习目标内在的一致性统一,才能确保评价的有据可循。

二、评价标准缺失表现性水平描述

评价标准不能是笼统的、模糊的,而是能够可评可测的,具体指导学生的学习,让学生知道努力的方向,引导评价者更加客观地进行评价。案例中,教师给出的“Accuracy”(准确度),Fluency(流利度),Cooperation(合作)这三点只能算是评价标准的纬度,学生根本就无法明确怎样的表现才算是好的,而教师评价时也根本无法判断是否达到以上标准。从案例中,我们也能看出,教师在四个小组汇报完以后,评价几乎是一样的,师生一问一答看似热闹,但结果是由于缺少审辨性问题的设计,影响学生发散思维的培养和思维深度的提升,运用和分析等综合思维能力得不到锻炼,导致学生思维僵化,其潜能、个性、创造性得不到促进和发挥。对不同认知水平的问题,不同形式的活动,不同层次、不同性格学生的学习情况都是“Good!Great!Good job!”这种形式化、简单化、机械化、缺乏指向性的课堂评价不能给予学生真诚的交流和深层次的思维启迪,学生找不到努力的方向,甚至会影响学生的情绪及英语学习的热情。其次由于教师制定的评价标准缺少表现性水平描述,不清晰、不具体,导致教师在真正进行评价时,无法客观地运用,这大大降低了评价对学习的促进作用。

三、评价反馈缺乏指导性建议

评价的目的不仅是了解学生的学习效果,更重要的是发现学生存在的问题,帮助他们分析原因,寻找解决对策,从而促进其学习。因此,评价的另一重要功能是提出指导性的学习建议,这也是评价反馈的重中之重。在本案例中,教师的评价完全凭感觉,教师对每一小组的评价都是“好”,具体好在哪里,怎样才能更好,教师都没有出指导性的建议。这样的教学评价显然是不能完成教学反馈任务,提高教学效果的。第一,这样的评价项目空泛,不具体。第二,依据什么对这几项的能力进行评测?什么样的程度算“好”、什么程度算“一般”、什么程度算“差”呢?没有评价的依据。这种形式的过程评价只能是无用的、形式上泛泛而谈的为评价而评价。教师的评价不能仅仅是为了评而评,应该有具体的语言,指出好的方面供大家学习,也要提出优化的方向,启发大家的深度思考,增强学生自主监督调控学习的能力,更充分地发挥评价对学习的促进作用。

【教学对策】

一、共建评价标准,评价任务指向学习目标

评价标准既是教师收集、反馈、解释学生学习信息的重要参照,也在教学过程中起到持续激发学生学习、达成目标的驱动作用。评价标准产生与使用的过程就是教、学、评整合的过程。教、学、评三者是一体化的,就像一个圆。学生的学是圆心,教与评是圆周,都是为学服务的,旨在更好地促进学生的学。

师生在共同制定评价标准的过程中,可以进一步厘清和界定学习目标,明确“做到什么程度才算好”。学生主动参与制定评价标准的过程,实质上就是探究学习结果的过程,这个过程正是由旧知建构新知的过程,评价与学习同构,课堂评价自然融入教学过程。学生在学习过程中参照评价标准不断修正、规范自己的学习,然后依照评价标准采取自评与互评相结合的方式评价学习,完成自我认知、自我促进。通过师生共同制定与运用评价标准,可以促进师生聚焦学习表现,提升教师解释信息的能力,教中有学,学中有评,评价与学习同构,从而实现“教-学-评-体化”的自然融通。

设计评价任务时,评价任务与学习目标应有相应的内容主题,这就要求评价任务对学习目标所指向的内容有代表性。因为从本质上讲,所有的评价都是“抽样”。在设计评价任务的时候,所选择的内容不能出现代表性偏差。具体表现在:评价任务应与学生要求的知识技能范围与学习目标的规定相同,评价内容应覆盖,但不能超出学习目标涉及的内容范围,评价任务内容分布应与学习目标的内容分布一致,评价内容中的重点应与学习目标的内容重点相一致。因此,针对上述教学片段,笔者对评价标准进行了如下调整:

1.通过观察图片,调动旧知,能初步运用本课句型提出契合图片信息的问题,语音语调准确,避免语法错误。

2.通过小组合作,对所提的问题进行讨论,交换信息,发散思维,所提问题越多越好。

3.小组汇报同学仪态大方,声音洪亮,英语表达流利,语言内容丰富。

二、导入评价量表,评价任务明晰学习活动

评价标准要可执行。所谓可执行,就是评价任务要清晰、要具体、要明白,让学生“可做”“可说”“可写”“可表达”。一个明晰性的评价任务要让学生清楚三个问题:What to do? How to do it? To what degree?那如何使评价任务更加明晰呢?第一,语言明白。语言的表达要清晰,究竟让学生做些什么、怎样做,要讲得明明白白,要采用学生能懂的语言,确保学生明白(当然,教师更要明晰)。第二,教师示范。教师要有针对性地提供示范,怎样的才是达标的,是优秀的。第三,给予辅助。利用PPT将重要的学习任务呈现,这样更方便学生的学习。只有明确的评价标准才能起到导学、导教的功能。

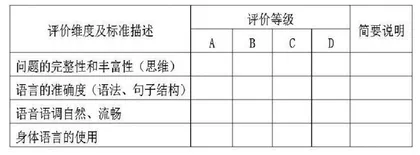

评价量表便于评价的操作,能充分发挥课堂教学评价的各项功能。针对上述教学片断,笔者重新设计了评价量表。为了便于操作,对指标采用等第赋值的办法。较好地达到了该项指标要求的为A等;基本达到要求,但有某些不足的为B等;有明显缺点的为C等,D等为完全游离于课堂之外。

评价量表的引入,让教学有据可依。在量表的观照下,学生的学也有了更为明晰的方向。

三、注重评价反馈,评价任务提升学习深度

教师要明确,评价不是为了简单地评定学生的等级,评价最终目的是促进学生的深度学习,提升小学生英语语用的能力。所以我们的评价要注重对学生的学提出指导性建议,让学生明确自我改进和调整的方向。如在前面的教学片段里,教师的评价除了“Good!”以外,还可以给出反馈如“语言内容丰富,自主增加了哪些内容,应该怎样表达才是正确的”;或者“语音语调还不够自然,具体怎样的才是自然的,如何改进”等等,总而言之,课堂表现性评价无论是采用自评、 他评或是师评,评价反馈都应该就“达标与否”进行具体分析,指出好的经验,提出改进意见,这样才能引起学习者的深层思考,提升学习的深度。

鉴于此,在给学生设计评价任务,给出反馈的时候,如果能提出改进意见,将推进教学活动的进一步深化。当然,反馈活动,既可以是即时的、随堂的、非评价性的;也可以是延时的、脱堂的、评价性的。在有些时候,“延时评判”对学生来说可以更具有鼓舞人心的效果,包括一些测验和第二天返还的批改过的作业题。因为并不是说所有的作业都需要“及时反馈”,有时“延时评判”会发生另外的效果。

四、探索“教学评体化”教学流程,强化师生的评价意识

“教学评一体化”不是表象上的“一致”与“相对应”,真正的一体化应该是一个教与学,教与评再教与学的相互融通的教学流程,是一种内在的即学、即教、即评的过程,是一种不断创生新的学习、新的教学、新的评价的过程。在教学评一体化教学思想的指导下,我们的课堂也应发生相应的变化,通过前测和后测,不断强化师生的评价意识。

课堂前测主要了解学生在学习新知前的基础,找准学生的起点,为制订准确而适切的学习目标打下基础,提醒教师真正从“我”的学生起点开始课堂教学。课后测在于收集学生的当堂的学习信息,体现的是形成性评价,使学生看到自己的学习成果。同时,教师可依据后测结果发现问题,及时改进教学。前测和后测活动起到促进学生学习和改进教师教学的作用。

“教学评一体化”策略将英语学科核心素养转化为具体的课堂教学目标和课堂实践活动,以教学目标为导向设计教学,在课堂教学活动中体现教学评价的动态性、发展性、综合性、形成性等特点,实现课堂教学与评价的融合统一。在这个过程中我们应该把评价当作自然学习的一部分,而不是强制的"外加"内容,也不是可有可无的点缀,它是学习的终点,也是学习的起点,更是学习的过程。