双减背景下优化化学作业设计提升教学质量的研究

作者: 王林

作业是教学过程中一种重要的延伸,是教师评价学生学习效果的一种反馈手段。学生通过完成作业,从中理解并灵活应用所学的知识,获得一定的成就感和自信心;教师通过批改学生的作业,从中了解学生对于所学知识的掌握和应用情况,再结合具体情况,加以一定的拓展与延伸。由此可见,作业与教学是一种相辅相成的关系。但是传统的化学作业面向的是全体学生,内容一样,难度区分不明显,对学生要求一样,评价标准一样,像这样“一刀切”的做法,往往造成了学生作业抄袭、作业不写等现象,部分学生逐渐丧失了化学学习的兴趣和信心,老师也得不到准确的反馈结果。在双减的背景下,本文主要介绍笔者通过多个维度去优化作业来提升化学教学的研究,现将研究总结如下。

一、创设前置性作业,培养学生的自主学习能力

前置性作业是给学生一定的学习空间,让学生先做先学,当对新的知识有了初步感受和浅层理解之后再进行有目的性的课堂学习。老师可以在课堂的结束语中采用抛砖引玉的方式引出下节课中的某一个难点或重点,引起并激发学生的学习兴趣,增强他们的求知欲,使他们能主动地去了解或掌握下节课中的某个重、难点。然后教师根据学生的前置性作业完成情况,再去完善自己的教学设计,通过这种生本教学,培养学生的自主学习能力,促进化学的教学。

比如在学习人教版第六单元课题3《二氧化碳和一氧化碳》(第一课时)时,老师可以结合二氧化碳不可燃、不支持燃烧、密度比空气大的性质布置一个前置性作业,内容为:二氧化碳能灭火的原理是什么?引导学生通过实验或者查资料的方式完成此项作业。当学生查找资料的同时,会去解决第一个问题:燃烧又需要什么样的条件呢?结合书本第七单元探究活动3燃烧条件的探究进行实验,或者通过网络、书籍等查找相关资料去了解燃烧的条件,之后知道二氧化碳能灭火是因为它能破坏燃烧的条件,即可达到灭火的目的。通过这样的一个前置性作业的布置与完成,不仅让学生基本了解第七单元课题1《燃烧与灭火》的重点、难点,激发了学生的学习兴趣,同时也能巩固二氧化碳性质的应用,而且老师在上这节课时也能根据学生对于燃烧和灭火了解程度的深浅进行更深层次的教学行为,如燃烧条件探究实验的改进与创新等等,从而大大提升课堂学习效率。

二、创设分层作业,增强学生学习化学的成就感

初中化学是学生的化学启蒙课,实验和化学用语、宏观与微观是化学区别于其他学科的最大特点,也是最大难点。实验虽能激发学生学习化学的兴趣,但物质的多样性大大增加了学生对于物质性质、变化上学习的困难,极易造成知识的混肴,同时化学有着自己独特的语言,如:元素符号、化合价、化学式、化学方程式等等,学生学习起来既枯燥又无味,而这恰恰成为了学生学好化学的分水岭;特别是当学生学习到第三单元物质构成的奥秘时,接触到微观世界,学生因缺少微观建构造成很多知识点无法理解,影响实验的解释、化学用语的表达等等,又使一部分学生跟不上化学的学习。鉴于所带班级的实际情况,当学生成绩逐渐出现分层时,笔者尝试设计分层作业的方式来缓解或者解决这种问题。

首先根据学生能力差异,将学生分为A、B、C三个层次,对应A层次的学生要求熟练掌握课堂内容,并学会综合应用知识点,如能独立完成较难的探究性实验作业等,B层次的学生要求基本掌握课堂内容,并学会知识点的简单应用,如能独立完成较难的书本实验作业等,C层次的学生主要掌握课堂中基本内容,并能完成相关基础题,如能独立完成简单实验题等。通过设计不同层次的作业给不同层次学生去完成,再从多种角度去进行评价,给予其更多的鼓励,这样既能满足不同学生的学习需求,也能使每一位学生在学习的过程中获得满满的成就感,通过不断地获得成就感,从而增强学习化学的信心,通过这种因材施教的方式,激发每一位学生学习化学的兴趣,提高化学教学的效果。

在学习人教版第二单元课题1《空气》中氧气含量测定的实验时,要求C层次学生记住实验现象,了解其测定原理,掌握反应的符号表达式,并在当天作业中有所体现要求中的这些知识点,通过非常高的正确率让这部分学生增强自信心;同时要求B层次的学生掌握实验现象、原理、符号表达式之外,还需要讨论红磷测氧气装置的缺陷与改进,通过讨论装置的不足之处,增强这部分学生的环保意识和质疑精神;最后在B层次学生要求的基础上,A层次学生还需要进行探究性实验,通过老师给出的材料,去设计并完成氧气含量的测定,如:药品替换成蜡烛、木炭、硫、镁条、铁丝等等进行实验,如果测定失败,那么失败的原因又是什么?通过探究性实验的设计并完成,激发这部分学生的求知欲,增强他们的动手、动脑、观察、表达等多项能力。

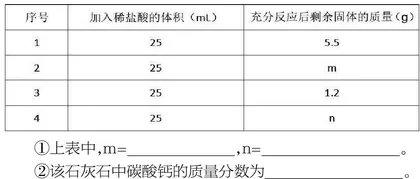

再比如在学习人教版第五单元课题3《利用化学方程式的简单计算》时,要求C层次学生能完成简单的计算题,如“电解36g水能产生多少质量的氧气和氢气?”通过简单的计算让C层次学生掌握计算的基本原理和完整的步骤;要求B层次的学生能完成较难的带有杂质问题的计算题,如“工业上煅烧石灰石制取生石灰和二氧化碳,如要制取2.2t二氧化碳,理论上需要含碳酸钙80%的石灰石的质量是多少?”通过此类计算题的训练,除了掌握计算的原理和步骤之外,也需要掌握杂质数据的处理方法:纯净物质量=混合物质量×纯净物的质量分数;要求A层次学生能完成带有思维分析的计算题,如“石灰石是制取二氧化碳的重要原料。某化学兴趣小组通过实验测定某种石灰石中碳酸钙的质量分数。取该石灰石粉末8.0g,将100mL稀盐酸分四次加入,所得数据如下表(已知该石灰石中的杂质不溶于水,也不与稀盐酸反应):

①上表中,m=__________,n=____________。

②该石灰石中碳酸钙的质量分数为______________。

③实验室里若要制取6.6g二氧化碳,至少需要该石灰石的质量是多少?在完成过程中不仅要达到B层次的要求,也能锻炼学生的思辨能力、分析能力、计算能力等等。以学生的能力差异设计不同标准的分层作业,使他们都能靠近化学,走进化学,形成竞争,提升化学的教学效果。

三、创设团队型作业,提升学生的合作能力

每一名学生都有自己擅长的地方。有的学生理解能力强,但是动手能力不足;而有的学生动手能力很强,而思辨、设计能力较弱等等。面对这样的问题,笔者在教学过程中也会设计团队型的作业,以此来将不同特长的学生揉合成一个整体,增强他们的合作能力,团队意识,让学生之间互相学习,相互影响,充分发挥出每个学生的闪光点,让学生之间形成一种良性的竞争关系,从而促进化学的教学。

比如在学习人教版第十单元《酸和碱的中和反应》(第二课时)后,笔者给学生留了一份团队型实验作业,内容为:以6人为一小组,确定组长,明确组员职责,设计实验完成校园土壤、校园边河水的pH测定,以此判断当地的空气污染等情况。要求以小组为单位,设计实验方案,记录实验过程,汇报实验结果。小组通过积极又热烈的讨论,采用分工合作的形式完成实验。组内一名学生负责查找资料,一名学生负责搜集校园附近不同地方的样品,一名学生负责实验仪器的准备,一名学生负责动手操作实验,一名学生负责记录实验现象,一名学生负责汇报实验结果,一名学生负责实验的善后处理。实验虽小,但学生之间的互相配合,有条不紊,人人都参与到学习中,参与进实验中。最终不管实验失败与否,学生们都能从同学身上学到超越书本的知识,那就是合作共赢,有了好的同学基础,就会有了课下良好的学习氛围,大大促进了学习化学的热情。

再比如说在学习化学用语时,为了让基础薄弱学生也能掌握,我会设计团队型默写作业,以6人小组为单位,组长负责制,组员各司其职,充分发挥每名学生的作用,确保人人有事做。通常组长起到监督的职责,组内基础最弱的学生为副组长,负责将当天的化学用语默写任务,让组内同学一一过关、打卡、记录,在这期间,必然会出现默错的学生,组长安排2-3名“辅导员”,一对一地进行帮扶、纠正,直至在副组长面前全部过关,最后副组长在笔者面前过关。当班级内副组长全部过关后,笔者会在班级内进行全班默写,以组为单位进行表彰,再评选出优秀组中贡献值最大的那名学生进行奖励。通过此种作业的设计,既可培养学生之间的感情,也可缓解师生之间的关系,再通过奖励、表扬的方式鼓励组内的相互合作,提高学习的效率,减少化学用语困难生的产生,从而大大提升化学的教学效果。

四、创设生活型作业,提高学生的综合素养

化学是一门与生活紧密相关的学科。化学来源于生活,也服务于生活。在我们的教学过程中常需向学生渗透这种关系,如:闻到花香,说明分子在不断地运动,除了用微观知识解释身边现象之外,化学中也重点研究氧气、水、二氧化碳、金属、溶液、酸、碱、盐等物质,这些都是我们生活中最常见的物质,研究其性质是为了更好地服务我们的生活。为了让学生能够更加近距离地感受化学,了解化学,笔者常常设计生活型作业,帮助学生认识化学与生活之间的关系,从而促使学生更好地理解学习化学这门学科的意义,使学生更有动力学好这门学科。

比如说在学习人教版第四单元课题2《水的净化》之前,要求学生通过调查、走访的形式写一份对生活中饮用的自来水是如何净化的调研报告。笔者从学生作业中选择一份优秀作业,由该学生向大家做详细介绍。该学生介绍了自来水产净水采用的方法,同时讲解了每种净水方法的作用及注意事项。笔者在其中穿插讲解了生活中过滤的事例,如茶水中茶叶和水的分离,豆浆和豆渣的分离等帮助学生更好地理解过滤的原理;讲解吸附时,笔者也以新装修的房屋产生甲醛用活性炭包吸收的例子,帮助学生理解活性炭除异味的原理。通过该学生的讲解,让学生了解化学就在我们的身边。再比如学习人教版第十二单元《有机合成材料》之前,布置学生以生活中的物品为例,通过查阅资料的形式,写一份介绍身边材料种类及用途的报告,最后选择优秀学生作业进行汇报。该学生以衣服为主线介绍材料的种类,从透气、吸水性较好的棉花、羊毛,讲到强度高、耐化学腐蚀的合成纤维,再由教室里面的塑料盆、塑料桶、开关、插座等介绍塑料的优缺点以及对环境的影响,再由钢筋混凝土讲到复合材料等等。整个讲解的过程学生都是以生活中的物质为主题,拉近化学与学生之间的距离,增加化学的亲切感,减少陌生感。当然根据课程内容笔者也会布置生活型的实验作业,要求学生在家完成,比如在学习金属的利用和保护时,布置一个生活中的铁制品长期暴露在潮湿的空气中会发生什么变化?如何利用生活中的物质进行除铁锈,写出实验的方案(含操作、现象、结论)的作业;在学习酸碱盐的性质时,布置一个观察家庭生活中盛水器皿或炊具是否有水垢及如何除去水垢的实验报告。根据学生的方案或者实验报告,选择有特点或优秀的作业在班级进行宣传、表彰,树立榜样。通过这种生活中的小实验,既将学生的理论知识转化为实践,也培养了学生的各项综合能力,促进化学教学效果的提高。

从前置性作业→分层作业→团队型作业→生活型作业的设计,笔者想将学生从繁重的传统作业中解放出来,让学生有更多的时间去思考所学的知识、去应用所学的知识,让学生的综合能力得以提升,让学生的团队意识得以增强,让学生的化学学习不那么枯燥乏味,真正做到“知行合一”。虽然研究过程中仍有许多不足之处,但在双减的要求之下,笔者会继续优化作业设计,以便更好地服务于化学教学。