小学数学“图形认识”教学策略初探

作者: 王琳

新课标提出,数学是研究数量关系和空间形式的科学。在义务教育阶段的不同学段,数学课程均涉猎对“图形与几何”的教学内容编排,体现对学生空间观念、几何直观等思维能力培养。小学阶段恰逢数学启蒙黄金期,也是培养学生对几何图形及其性质认识关键时段。依托学生现实生活经验,借助观察、比较、想象、归纳、推理、验证等教学活动设计,引导学生认知数学图形,以解决实际数学问题等,成为当前小学阶段“图形与几何”课程设计中基础而又重要的教学内容。本文以苏教版教材为例,就小学阶段数学“图形认识”教学策略相关话题,谈几点个人观点。

一、根植教材,探寻教学规律

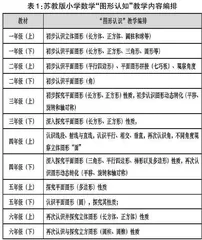

通过对苏教版小学阶段数学“几何认识”教学内容(见下表1)的梳理与归纳后,我们不难发现:其整体编设具有严谨的科学性规范,深刻发掘其编排内涵,厘清其教学规律,并在教学实践中围绕其科学展开,是当下“图形认知”教学首要解决的客观现实。

上述表1完整呈现了苏教版小学阶段“图形认识”教学内容全貌。通过分析我们不难发现:小学阶段“图形认识”教学编排具有一定规律性。由此总结以下几条线索供大家在教学实践中运用:

1.从立体到平面。从小学一年级上册“初步认识立体图形(长方体、正方体、球体)”等,到一年级下册“初步认识平面图形(长方形、正方形、三角形、圆形等)”,体现教材在“图形认识”教学方面由立体到平面的巧妙安排,这与学生认知规律有关。低年龄段学生刚接触数学,对几何图形认知的体验源于生活。学生最先从身边物体(立体形状)开始感知图形,这些物体经过数学的抽象概括,最初呈现为长方体、立方体、球体等立体图形。伴随认知深入,借助观察、操作、模型等工具引导,让学生从立体图形中逐渐聚焦局部,从对立体图形某个面中抽离出长方形、正方形、圆等平面图形,体现图形认知由具体到抽象、从整体到局部的认知过程,初步揭示了立体与平面关系,也体现对学生认知规律尊重。

2.从平面到立体。如果说从立体到平面是借助了学生的生活经验与认知规律,那么再从平面到立体则体现了对学生识图认知能力培养,教材从中设计了诸多对平面图形、立体图形相关性质的学习探究内容,需要学生借助所学内容,从抽象角度了解图形转化关系,清晰把握平面立体图形特征。

3.体现空间观念。小学数学渗透对学生空间观念的教学培养,不管是从立体图形具化到平面图形,还是由平面图形过渡到立体图形,教材编排中暗含二维平面与三维空间的空间教学内容。在学习中要引导学生能从立体图形发现其所包含的平面图形,能从平面图形中构建起立体三维图形。

4.从静态到动态。苏教版小学数学从三年级起就设置了“平移、旋转和轴对称”等教学内容,赋予图形以多种动态方式。因此,图形认知教学中不应仅限于静态识图,更应从动态的角度去丰富学生对图形的全面认识,使学生在动静转化中感受图形变化魅力。

二、鼓励观察,培养识图兴趣

图形认知是探寻数学空间形式的重要途径,小学数学“图形认知”教学源于生活体验,与现实世界有着紧密关联。因此,应鼓励学生在真实空间中去“发现”其中所隐藏的数学图形,借助抽象概括等去培养学生图形理解能力。教学中,教师既要借助丰富的实例,在具体情境中引导学生理解图形元素及相互关系,更应在实际生活中引导学生通过抽象概纳,发现其中所包含的数学图形,感受数学图形与社会、自然、生活间的亲密关系,以培养学生图形认识兴趣,感受数学图形重要价值。

以下题为例(见图2)。题目是:将下列生活中的物体与相应几何图形连接起来,然后仔细思考,回答问题。生活物体包含学生常见的篮球、魔方、铅笔盒、沙堆、易拉罐等,相对应的几何图形分别为圆柱体、圆锥体、球体、正方体及长方体等。需要学生回答的问题是:仔细观察图中的长方体,它总共有多少个面?有多少条棱?有多少个顶点?拿出一个圆柱体,找一找它有多少个面?这些面中包含几个平面几个曲面?类似教学设计,将图形认知与学生实际生活中常见物品进行了关联,并将图形的性质特征等教学点隐藏其中,通过引导学生观察与发现,以启发学生的识图意识,培养学生的识图乐趣。

三、加强实践,发展识图能力

在图形认知与图形特征探索教学中,通过多种活动编排来组织教学,是小学几何空间教学的重要形式。这些教学活动既包含学生观察,也包括上手操作,诸如堆、叠、拼、剪、贴、画等,更融合学生的学习想象。通过亲身实践与动手实操,有助于加深学生对图形特征的理解,更对培养学生数学直观经验、丰富数学思考及问题解决能力有很大裨益。教学中,教师要重视对识图活动的教学设计,引导学生全情参与,在操作中引导学生积极思考、合情推理,以促进学生“图形认知”能力全面提升。

以苏教版四年级下册第七单元《三角形、平行四边形和梯形》“练习十二”第7题教学为例。题目为:把一根长14厘米的吸管剪成3段(每段都是整厘米数),用线串成一个三角形。在给出一个标准答案(即三边分别取3厘米、5厘米、6厘米,以此构成一个三角形)外,本题问道:还可以怎么剪?这是一道探究三角形图形特征及性质的动手操作题,考核学生对三角形定义(即三条线段首尾连接构成一个三角形)、三角形图形性质(两边之和大于第三边)的认识能力。若事先不进行严密思考与推理,盲目情况下很容易引起操作失败。很明显,并非任意的三边都能组成三角形,它必须满足“两边之和大于第三边”的图形性质。动手操作前,我们在上述图形性质引导下进行推理探究,终于找到答案,即有5组方案:(1)2、6、6;(2)3、5、6;(3)4、4、6;(4)5、5、4;.除了本题给出的一种方案,还有3种剪法(见下图3)。在严密推理后,教师课引导学生拿出题中规定的14厘米吸管,按照上述方案进行裁剪,以动手操作强化学生识图能力。

四、重视转化,构建识图思维

空间观念、几何直观是小学阶段数学思维培养的重点,新课标中对空间观念的描述为“根据物体特征抽象出几何图形,根据几何图形想象出实际物体”,而几何直观则是“利用图形描述和分析问题”,这里面均蕴含对学生图形转化能力的教学要求。因此,在教学设计中,教师要重视素材的积累,以全面培养学生由平面识图向立体识图的顺利过渡。小学阶段图形转化教学内容包含:立体图形拆解平铺、平面图形的折叠立体、从不同角度观察立体图形得到不同平面图形、根据不同观察图形还原立体图形、长方形旋转形成圆柱、圆柱垂切得到长方形、三角形旋转形成圆锥、圆锥垂切得到三角形,等等。重视这些图形转化素材的教学应用,对发展数学空间观念,培养数学几何直观思维等有重要基础性作用。

对于小学阶段而言,对曲线、曲面(圆形)曲体(圆柱圆锥球体等)等图形的认知与理解,是教学重点。教材则通过图形转化方式,以促进学生对几何空间理解,强化学生识图思维培养。如在苏教版五年级下册《圆》单元教学例题5,借助“直线绕圆测周长”“圆片在直尺上滚动测周长”等教学方式,将圆周抽象的曲线转化为较为直观的直线图示,体现了图形转化的教学思维;再如,在证明“圆形面积”与“圆柱体积”过程中,通过“割补法”,将曲面向直面(长方形)、曲体向直面体(长方体)的形式转化(见下图4),便于学生深入理解,更好掌握曲面曲体的面积与体积特征,培养学生识图思维。

五、引导归类,强化识图规范

伴随图形认识与图形性质特征探究学习的不断深入,对小学阶段各类图形进行类别化管理,引导学生通过对相似图形、不同图形间的比较概括,以加深图形特征理解,增强图形认知能力,是不同阶段图形认知教学过程中,教师不得不面对的实际问题。具体到教学实践,则要求大家既重视对本堂教学中要所遇到的各类图形进行及时分类、归纳整理,更要借助单元完结、复习阶段等教学阶段,积极引导学生开展图形归类总结,以丰富学生现有的识图记忆库,在分类整理中不断完善对图形特征性质的深刻领悟。

如针对小学阶段的几何图形教学内容,我们可整体将其分为两大类别:二维(平面)图形与三维(立体)图形。在二维平面图形的大类之下,我们可将其归类为直边图形与曲边图形两个子类;在直边图形这一级子类下,可见常见图形如直线、线段、角、三边形、四边形(长方形、正方形、梯形、平行四边形、菱形、非规则四边形)、多边形等纳入其中,如此反复。经过梳理并在不同子图形下概括不同图形的性质特征,以方便学生整体把握,同时将各个图形知识点之间建立起紧密联系,以克服教材为照顾学生认知、将相同图形知识分散于不同年册的教学编排。

除此之外,还应将图形教学从静态认知与动态认知结合起来。借助“平移、旋转和轴对称”单元教学内容,引导学生在图形运动中去感知其性质特征,以深入把握不同图形间的转化、变形关系。如,通过对折,感受圆形、等腰直角三角形、长方形、正方形、等腰梯形、菱形等轴对称的几何特征;通过旋转,将直角三角形的直边旋转360度得到圆锥体,以感受锥体图形的性质特点,等等。总而言之,图形认知是小学阶段数学教学重要内容,也是培养学生空间能力,发展空间思维的核心基础。图形认识教学应根植教材,从宏观角度把握教学要点;借助学生生活经验与日常感知,将课堂所学与真实世界紧密联系起来,以激发学生图形认识学习乐趣;鼓励学生从观察入手,通过亲身操作,借助思考推理等,培养学生图形认识能力,发展学生数学思维;要引导学生对不同图形进行梳理归类,以更好理解把握图形特征,丰富认知能力;在动静结合的图形认知中不断丰富实践,以全面提升思维能力,促成良好图形认知习惯形成,从而为数学核心素养提升奠定坚实基础。