团队的知识转移影响因素分析

作者: 杨清清

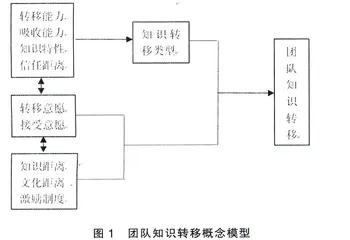

摘 要:本文结合国内外多数学者认同的知识转移影响因素:知识源、知识接受者、知识本身特性和转移情景,以及南希·M·狄克逊的五种知识转移类型,提出了基于团队层次上的影响知识转移的概念模型,并对模型进行了分析。

关键词:知识转移; 团队; 影响因素

中图分类号:C936 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2014)01-154-002

在知识经济时代,知识已成为企业最有价值的资产。知识可以转化为重要的生产力,提高企业竞争力,使企业实现可持续发展。为防止知识流失,避免组织中的重复发明,实现充分的知识共享,知识转移在企业知识管理中越来越被重视。随着时代的进步,以一个人的能力去完成企业的工作通常是不可能的,现代企业多是以团队为基础来进行作业。因此,团队知识转移是现代企业知识管理的核心内容。

一、团队及其知识转移

斯蒂芬·罗宾斯认为团队是由两个或两个以上的,相互作用、相互依赖的个体,为了特定目标而按照一定规则结合在一起的群体。与个体知识不同,团队知识是集体性质的,它们很少由个人掌握,而是由工作团队共享。团队知识不是个体知识的简单加总,而是嵌入在成员个体相互关联中,不易受个体离职的影响。Albino,Garavelli和Schiuma提出的知识转移结构概念概括了团队知识转移过程中的相关要素与条件。疏礼兵认为团队内部知识转移参与主体双方的意愿与能力以及双方的互动是影响知识转移绩效的主要变量。刘辉琴对高校科研团队内部的知识转移进行研究,得出知识特性、转移主体、转移情境、转移路径等都对转移效果有影响。

二、基于团队的知识转移概念模型

基于团队层次,Dixon依据任务和背景的相似性、任务的性质、知识的类型三个因素提出了五种知识转移类型:连续转移、近转移、远转移、战略转移和专家转移。但是,任务与背景相似性的判断标准是什么,这种相似性达到多少才能判断出某类知识应归属于何种知识转移类型,这些都没给出。任务的性质是否是经常性的、常规性的,说到底是由团队进行工作时所处的环境及所用知识来决定的。所以,本文意图用众多学者认同的、表达更详尽的转移能力、吸收能力、知识特性和信任关系四个因素来识别团队所需的知识转移类型,然后结合其他影响因素共同影响团队的知识转移,其概念模型如图所示:

三、团队知识转移影响因素分析

1.转移能力

转移能力是知识源用知识接收者易于理解和吸收的方式传递知识,并根据知识的特性选择相应转移通路的能力。由于知识具有内隐性、嵌入性等特性,知识转移并不容易。这就要求知识供方团队拥有清晰的思路、扎实的专业知识、良好的沟通能力,作为导师的角色,根据知识受体的具体情况对转移知识作出恰当的编码与诠释,并针对被转移知识的具体特性采取相应的转移机制。转移能力越强,知识就能有效地在合作团队之间传递。

2.吸收能力

吸收能力指的是受体认识外部信息的价值、吸收该信息并加以应用的能力。知识受方团队的吸收能力受其先验知识以及研发力度的综合影响。团队的先验知识是指团队在接受新知识前所积累的知识存量,它来源于团队过去的培训活动、研发活动或其他活动所积累的经验。研究开发有助于团队获得新知识,增加识别转移的知识先进性和吸收知识的能力,研发资金的多少与研发强度影响企业的吸收能力。吸收能力是知识转移的落实,只有真正吸收了所传递的知识,知识转移过程才算结束。

3.知识特性

波兰尼把知识分为显性知识和隐性知识。显性知识可以被准确地加以描述,用规范的语言清晰地表达和传递。知识供方团队可以通过语言、文字、图表等明晰的编码方式,把知识传递给受方团队。隐性知识直觉的、非口语化和不易描述的特点决定了它难以被规范化和编码化,不易于交流和传播。而团队知识的优势也常常表现在难以模仿和不可替代的隐性知识上,因此,隐性知识能否成功转移,对受方团队有着重要意义。

4.信任距离

信任距离指的是知识转移双方信任关系的程度。被信赖的感觉可以满足知识供方团队受尊重的高层次需求,其次,一旦供方团队对受方团队产生信任,会自愿地分享知识,利于知识的转移。对受方团队而言,在有着暴露自身不足的风险下,对供方团队可靠性和正直性的信任,可以让接收者减轻顾虑,从而增加他们的接受意愿。团队间良好的信任关系有助于提升双方的知识转移意愿,提升双方对知识转移过程和效果的满意程度。

5.知识转移类型

Dixon提出不同团队之间知识转移类型有近转移、远转移、战略转移和专家转移。近转移是一个团队把其常规工作中学到的知识,复制到其他从事类似工作的团队中,它所转移的多是明晰的、嵌入性不高的知识。远转移是一个团队把其非常规工作中获得的知识转移到做类似工作的团队中,这类知识多嵌入人员或技术中。战略转移是完成一项很少发生,但对整个组织非常重要的知识转移。这类知识的嵌入性也很高,转移双方的信任关系对知识转移成败影响很大。专家转移是遇到超出其知识或技术范围问题的团队,在组织中寻求他人的经验。专家转移的知识也多是明晰的。这几种知识转移类型的侧重点不同,企业应根据自身的条件综合考虑各种知识转移影响因素,慎重选择转移类型,以提高知识的转移效率。

6.转移意愿

转移意愿是指知识拥有者转移知识的意愿。一个团队经过痛苦的试错,花时间分析他们的行为和产出之间的联系,使所有团队成员在发生了什么和为什么发生等问题上达成共识,才能将经验转化成团队知识。供方团队辛苦得来的知识并不愿与其他团队共享。特有的团队知识在某种程度上体现了其在组织中的地位,对失去这种优势的担忧。这些都会影响供方团队的转移意愿,而知识供方的转移意愿不仅影响转移知识的质量,而且影响知识接收者能否有效地接收知识。

7.接受意愿

接收意愿是指知识受体转移知识的意愿。对于知识受方团队,尽管他们接收知识的收益一般大于付出的成本,但还存在着接收意愿不强烈的现象。受方团队若主动提出知识转移,这时影响接受意愿的问题是:在知识转移过程中,是否会暴露自己过多的不足,担心别人认为自己知识面狭窄,是个“面子”问题。对于被动接受的团队,除了“面子”问题,还有其他原因:对供方团队知识预期不高,时间与精力不足等。当受方团队缺乏接受意愿时,不利于知识的吸收,反之,则会使知识转移顺利进行。

8.知识距离

知识距离是指知识转移主体之间知识水平的差距,包括广度差距和深度差距。知识的广度指知识的多样性,即知识主体在多个领域所具有的知识;知识深度指的是在某一专业领域中的知识含量。如果转移双方的知识距离过大,会导致团队间沟通的鸿沟,加大转移难度。然而,知识距离也并非越小越好。如果知识距离过小,知识供方团队能提供给受方团队的新知识就十分有限,使得双方对知识转移效果都不满意。知识距离与知识转移效果之间的关系呈倒U形,太大或太小的都不利于团队知识的转移。

9.文化距离

文化距离是指知识转移双方价值与文化体系的差异。不同团队的文化差异可能表现为地域文化、组织文化或团队特有文化的不同。具有共享文化的组织,其成员乐于共享知识,团队之间有良好的交流、学习氛围,其成员相互信任,这都利于知识转移。团队的文化氛围是团队成员在长期共事中形成的,它使团队形成自己的思维习惯,左右着其行为选择。文化上的差异可能会使知识转移双方在知识认同和交流上难以达成共识,影响知识转移效果。文化距离越大,团队知识转移难度越大。

10.激励制度

供方团队获得知识时已经付出了一定成本,转移知识时还要付出一定的时间与精力,而且出于对自己优势地位或特权地位的考虑,这都会影响供方团队的转移意愿。充分地激励知识源不仅利于知识的有效转移,而且还能产生额外的奉献。受方团队不情愿接纳外部打破陈规的知识,或出于“面子”问题,不愿展现出自身知识的欠缺,这都会影响受方团队的接受意愿,使其在知识转移过程中产生抵制心理,导致故意拖延等行为。因此,一套系统有效的激励机制,对知识转移双方尤为重要。

四、总结

本文相比其他的团队知识转移影响因素研究,把知识转移类型加入到影响因素之中,并把其他转移因素与知识转移类型相联系起来。对知识转移类型的研究就像某一信息系统的开发,是针对特定人群一样,当知识转移类型适合所要转移知识的时候,知识才能更有效地转移。开发多种转移方式,而不是仅仅依赖于某种单一方式非常重要,因为不同类型的知识需要不同的转移方式。合适的知识转移类型对知识转移效果起到促进作用。

参考文献:

[1]唐炎华,石金涛.国外知识转移研究综述[J]情报科学,2006,01

[2]谭大鹏,霍国庆.企业知识转移的“双因素”分析[J]研究与发展管理,2006,06

[3]疏礼兵.团队内部知识转移的过程机制与影响因素研究[D]浙江大学,2006

[4]Nancy·M·Dixon, Common know ledge:How companies thrive by sharing what they know[M]Boston: Harvard Business School Press,2000

[5]曹兴,郭然.知识转移影响因素研究及其展望[J]中南大学学报:社会科学版,2008,02

[6]邵帅.企业知识转移的影响因素及模型[J]统计与决策,2011 16