多媒体运用课

作者: 胡俊

摘 要:本文是苏教版小学科学五年级上册《心脏和血液循环》一课的教学设计。

关键词:小学科学; 多媒体运用; 教学设计

中图分类号:G623.6 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2013)04-100-001

一、教学内容

苏教版小学科学五年级上册《心脏和血液循环》。

二、教学目标

知识与技能目标:

1.认识心脏的形状、大小、位置;

2.认识心跳的原因和作用;

3.知道心跳与脉搏的关系;

4.了解血液循环路线及意义;

5.知道坚持体育锻炼有利于心血管的健康。

科学探究目标:

会测量脉搏,知道心跳与脉搏的关系。

情感态度价值观目标:

在学习和解决问题中注重证据的搜集与分析。

三、教学重点、难点

认识心脏及心跳;了解血液循环路线及意义。

四、教学媒体及教学具准备

电子白板、PPT课件、输液器、听诊器等。

教学过程

一、激趣导入

1.出示听诊器,问:见过吗?这是干什么用的?

学生回答,简单交流(课件出示:听诊器的发明,1816年,法国医师林奈克……)

2.板书:心脏,提问:心脏在哪里?

3.课件出示图片(人体半身模型)。

学生根据图示找出心脏的准确位置,并描述心脏的外观:颜色、形状、大小。

4.播放心跳声,提问:心脏为什么会有节奏地发出声音呢?

学生猜想

5.用听诊器听心跳的声音。

活动一:学生使用听诊器来听心跳声,并描述听到的声音。

二、认识心跳

1.提问:心脏是如何跳动的?

活动二:用拳头握紧并松开模拟心脏跳动的活动。

2.小结:心脏收缩与舒张一次,我们就会感觉一次心跳(电子白板播放视频:心脏的收缩与舒张)。

3.提问:心脏为什么不停地收缩与舒张?

①指导开展模拟实验。

活动三:塑料瓶泵水实验。

②电子白板视频播放心脏泵血的过程。

心脏就像一个泵一样,借助不停的收缩与舒张来压出血液,同时又抽进血液。

③思考:血液到哪里去了?

④提问:能找到血液在血管流淌的证据吗?

血管有节奏的博动叫做脉搏。

4.认识脉搏与心跳的关系。

①猜测脉搏与心跳的关系。

活动四:寻找脉搏。

方法指导:伸出自己的左手,掌心朝上,右手的食指、中指、无名指三指并拢,将指肚部位放在左手手腕外侧,大拇指自然地放在手背附近。这时,中指指肚就可以感觉到手腕等处脉搏的跳动了。学生自我尝试。脉搏跳动的次数是多少?在活动记录上作好记录。

活动五:测脉搏与心跳,汇报数据、交流结果,并质疑。

为什么一分钟的心跳次数和脉搏次数是相同的?

心脏不断地来压出血液,同时又抽进血液,血管也跟着收缩和舒张。

活动六:找不到脉搏(手握拳抵住腋窝)(演示实验)。

自行作出解释,相互交流。

三、了解血液循环

1.PPT介绍科学史上对血液循环的认识。

哈维没有迷信前人的研究成果,他做出了哪些努力?

科学研究从来没有过一帆风顺的。

2.课件出示血管分布图,介绍两类血管(动脉血管和静脉血管)。

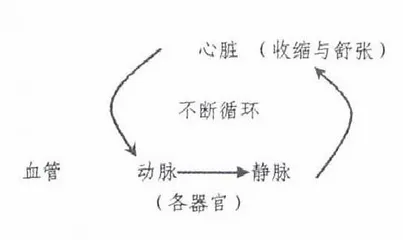

3.电子白板播放血液循环的视频。

请同学描述血液是怎样流动的,心脏和血管的作用是什么?

心脏是人体的“泵”,血管相当于“运输兵”。

4.血液为什么要不停地流动呢?

课件介绍血液循环的功能,讲述血液传输的作用,保证正常的生命活动和代谢活动。

补充完整课题:心脏和血液循环。

5.提问:现在能否解释一下,我们运动后呼吸和心跳都变快了?

因为心跳加快,血液流动速度加快,细胞需要的氧气多,呼吸能给血液里补充氧气。

四、心脏的保护

1.在查找资料时,老师还发现了一组有趣的数据,来看看。(出示课件—经常锻炼身体的成年人和不锻炼的成年人的心跳数)发现了什么?

经常锻炼,不仅会使我们身体的肌肉变得发达,也会使我们心脏的肌肉变得发达,这样心脏就会跳得有力缓慢一些,不会过度疲劳。有什么办法也能促进心脏更健康?

2.电子白板播放视频,介绍心脏的保护知识。

附:

板书设计:

3.心脏和血液循环