国际区域合作意愿的解释结构模型

作者: 李洋 郭晓立

摘 要:国际区域合作意愿是一个具有主体多元化、复杂关系化和结构层次化等性质的系统,呈现出非线性、动态性和不确定性的特征。运用结构原理与解释结构模型建立了包括18个要素的国际区域合作意愿的结构模型,18个要素分布于7个层次。要素分布的7个层级基本包涵了国际区域合作意愿研究的关键问题。围绕核心要素形成的了2个主要关系链,外部干扰要素关系链和内部推动力要素关系链。每个关系链上要素的相互作用、互为协调,为国际区域合作意愿的形成提供了重要依据。

关键词:国际区域合作意愿; 解释结构模型; 关系模型

中图分类号:F206 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2013)11-148-002

1.国际区域合作意愿的界定

1.1合作意愿的概念

合作意愿的界定存在随意性和模糊性,当前对合作意愿尚未有更深入的研究,但与合作意愿相近或相关的一些概念的研究较多,如共有观念、文化认同和行为意愿等。张朋柱认为,经历一个相当长期的动态演化,如果监控机构能及时地预测群体成员合作水平的走向,就有可能在群体出现低水平效应或崩溃的均衡之前相应地调整博弈规则或辅以其他诸如整合文化、价值观、修正预期基准收益以提高群体的合作水平;他建立了无限合作博弈类型下的合作意愿度运算模型,用以研究博弈者不同的认知模式,将会对博弈者的合作意愿度值和收益率产生怎样的影响。借鉴前人的研究,本文将合作意愿定义为一个观念性概念, 是一个表达的主体国趋同变化的过程,它具有动态变化性,它通过主体国之间的相互作用来形成正或反向的合作意愿推动力。而合作意愿一旦达成,就具有独立的作用,会使主体国对于相互间的共同观念发生趋同变化,从而使主体国的选择发生变化。合作意愿的调整受各参与主体的影响。

1.2国际区域合作意愿的基本特征

合作意愿是一个不断变化发展的过程,这个发展的过程会呈现出一定的特征,合作意愿有以下几种基本特征:

(1)合作意愿的整体性与等级性。合作意愿并不是一般理解的仅表示各主体国对各自所持有观念的一致的看法和意见,而是蕴涵着各种复杂关系的系统。它符合系统动力学整体性特征,合作系统是由相互影响、相互区别的部分有机地连接在一起,为了同一目的而组成的集合体。合作意愿由最初的微弱,逐渐趋向强烈,直至达成趋同状态,存在着程度上的等级性。

(2)国际区域合作意愿的非线性与非平衡

当国际区域合作行为主体国没有与其运行要素间形成交换的状态,就称其为平衡态,国际区域合作意愿在平衡态时是无生命的无机结构。但实际上,由于各主体间能力结构的差异以及其行为主体的偏好不同等各种原因,合作意愿必然是开放系统,合作体将与其运行要素间不断地进行资金流、物流和信息流的交换,而且国际区域合作意愿的演化环境也会对行为体的发展产生约束。这种约束会使合作意愿过程偏离平衡态,即出现国际区域合作意愿的非平衡态性。

2.国际区域合作意愿的解释结构模型

2.1解释结构模型基本原理

解释结构模型(Interpretive Structural Model,简称 ISM),是美国J·Warfield教授于1973年作为分析复杂的社会经济系统有关问题的一种方法而开发的。具体原理如下:建立关系模型。通常根据建模目的,依据问卷调查、专家咨询与文献分析等结论,构建邻接矩阵,利用邻接矩阵计算可达矩阵;绘制要素间多级递阶有向图,分析输入要素和局部构图,并阐释分析对象的内在本质。

2.2影响合作意愿的因素及结构关系

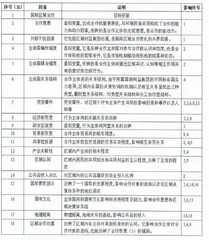

本文围绕国际区域合作意愿的定义和相关特征,通过文献梳理、问卷调查、专家咨询,总结提炼出18个要素,建立了国际区域合作意愿的关系模型(表1)。

表1国际区域合作意愿的关系模型

2.3邻接矩阵

根据各相关因素之间的相互关系,按照以下规则建立各因素之间的关系,生成邻接矩阵(表2)。

1、Si对Sj有直接影响,则aij取1,否则取0;2、Sj对Si有直接影响,则aij取1,否则取0;3、Si与Sj之间相互有较强影响,则aij和aij都取1,如果相互影响程度相差较大,则大的取1,小的取0。

2.4多级递阶有向图的建立

多级递阶有向图(图1)是揭示研究对象性质的形象描述,它是由骨架矩阵(A')绘制而得。

图1.国际区域合作意愿的递阶结构

3.合作意愿影响因素的层次分析

国际区域合作意愿的解释结构模型的分析从国际区域合作影响因素的递接结构可以看出,利用解释结构模型进行合作意愿影响因素的分析,有助于把合作意愿的影响因素间的复杂关系层次化和条理化。这个合作意愿影响因素的结果说明:

(1)图1的前2级,“国际区域合作←合作意愿与外部干扰因素”,把国际区域合作分为其运行系统及外部环境,说明国际区域合作水平是受自身运行路径与国际环境影响的;并且国际区域能源合作的达成来自两个方面的作用,一是来自合作意愿的变化,合作意愿形成了独立运行系统,另一个是来自区域外的环境因素干扰,其有赖于国际政治格局和区域集团归属,前面是系统内部因素,环境干扰因素是外部因素。

(2)从国际区域合作意愿的ISM结构模型提取主结构,主体国偏好强度和主体国耦合强度构成合作意愿的直接影响因素,也是国际区域合作的条件、基础和保障,同时反映出国际区域合作意愿的复杂性,即只有市场机制形成的客观条件与国家政府的主观意愿相统一,才能实现,故意愿趋同的过程也将呈现出非线性;图2还表明,主体国关系结构和经济依存度通过主体国偏好强度影响合作意愿,经济依存度和政治互信度还通过主体国耦合强度影响合作意愿,而区域合作归属、贸易依存度、共享资源占比、产业关联性、区域认同、公共品投入占比、国家需求层次、文化渗透、地理距离、突发事件又直接或者影响主体国关系结构、经济依存度、政治互信度来影响合作意愿。为达成区域合作最直接最重要的影响因素是合作意愿和外部干扰因素。外部干扰因素是具有客观性与突发性等特征,试图通过“人”的行为来改变其客观性是不实际的,而突发性很难预测,不能及时做出必要的防护措施。针对外部干扰因素的复杂性以及难以改变性,本文在以下的研究中将其设定为常量。而合作意愿具有主观性和能动性,通过主体国间积极的相互作用,及时沟通与协作,使国际区域合作意愿趋同,才能达到最终合作的目的。

综上所述,合作意愿反映了主体国的参与合作的需求,其不同将影响主体国间的合作模式,而要促使主体国间合作意愿的趋同,强化主体国间亲密关系,即增加文化融合、建立互信机制等,合作意愿的趋同是国际区域合作的动力源泉。

参考文献:

[1]张朋柱,薛耀文.博弈者认知模式与合作意愿度分析[J]管理科学学报,2005,8(5):1~9

[2]杨东升,张永安.产学研合作的系统动力学分析[J]北京工业大学学报,2009,35(1):140~144