巧设问题情境 创建高效课堂

作者: 任丽丽摘要:优质的课堂教学、融洽的师生关系、愉悦的学习情感、高效的课堂成效,都与课堂的情境密切相关,巧妙地设计问题情境对每节课的成功起了很大的决定性作用。如何抓住高中生的心理特征,创设一个引人入胜的数学问题情境,达到优质的、高效的课堂成效是我们值得深思和探讨的问题。

关键词:高效课堂;问题情境;创设

中图分类号:G623.5

文献标识码:A

文章编号:1006-3315(2010)5-048-002

一、关于“问题情境”与“高效课堂”

问题情境就是一种与当前学习主题密切相关的真实事件或问题,作为学生学习或解决问题的中心内容,它让学生产生问题,领受“任务”,并开展一系列探究活动,在完成“任务”的过程中掌握知识、获得认知与个性发展

新一轮基础教育课程改革提出:对于数学课程的教学,应结合具体的数学内容采用“问题情境—探究新知—建立模型—解释、应用和拓展”的模式展开。有效地提出数学问题的行为,是中学数学课堂教师有效教学行为的具体表征之一,同时也是中学数学课堂教师有效教学行为评价指标体系的一个方面。构建恰时恰点的问题(系列)是有效教学的基本线索。具体来说,可以从数学知识发生的关节点上、数学思想方法的概括点上、学生思维的症结点上创设问题,促使教学真正成为教师和学生富有个性化的创造过程,从而提高课堂教学的高效性。

二、问题情境创设的原则

创设情境的方法很多,但必须做到科学、适度,创设数学情境是“情境、问题、反思、应用”,是教学的基础环节。教师必须对学生的身心特点、知识水平、教学内容、教学目标等因素进行综合考虑,对可用的情境进行比较,选择具有较好的教育功能的情境。具体地说,选择情境有以下几个原则:

1.问题情境的设计要联系实际,激起学生学习兴趣

教师必须对学生已有知识经验和教材内容进行全面的、科学的分析。要深入分析和挖掘教材内容中蕴涵着的能力价值和情感价值的知识,利用这些知识作为情境素材,创设问题情境,才能激发学生探究的兴趣。著名的教育家夸梅内斯说过:“兴趣是创造欢乐和文明教育环境的主要途径之一。”教师应不失时机地为学生营造“乐学、趣学”的思维情境。

例如在讲二分法的时候,可以类比中央电视台有奖竞猜节目,猜一件物品的价格,观众猜出一个数目,主持人只能告诉是高了还是低了,直到用最快的速度猜出为止;模仿这个节目,我在讲新课之前先领同学们做个游戏,猜一个现实生活中事物——例如我教学用的笔记本电脑,我先给出范围说[0,5000](单位:元),让学生来竞猜价格。游戏规则是“学生猜的过程是逐渐取价格的中间值,把给定的区间一分为二,逐渐变小,直到误差小于5元为止;”学生对笔记本这种电子产品的价格还是很感兴趣的,所以都很积极地投入课堂之中。在这个游戏过程中,学生就很容易理解了二分法的内涵,为我接下来的新授课讲解起了很好的铺垫作用。正是这种思想可以与数学中的二分法求近似解思想方法进行类比,同学们能从这个例子中得到启示,抓住问题的实质,这节课取得了很好的教学效果。

2.联系生活创设问题情境

数学的高度抽象性常常使学生误以为数学是脱离实际的;其严谨的逻辑性使学生缩手缩脚;其应用的广泛性更使学生觉得高深莫测,望而生畏。教师从数学在实际生活中的应用人手,将数学与学生生活的结合点相互融通,创设问题情境,让学生体验数学与日常生活的密切关系,使学生感受数学知识学习的现实意义与作用。认识到数学知识的价值,这样也更容易激发学生的好奇心和兴趣,培养学生的主体意识。

案例1:在“算法语句”的教学中,可以创设如下:

教师:大家一起来看这个问题:编一个程序,交换两个变量A和B的值,并输出交换后的值。这是以后我们经常要遇到的重要问题,也就是如何交换A,B的值。

学生1:输入A,输入B,然后A=B,B=A。

教师:这样做行吗?大家再想想这样真的交换了A与B的值了吗?

学生2:不可以,这样输出的都是B或A的值了。

教师:这个问题就如同日常生活中的两瓶红、黑墨水,你想交换两者,可不可以直接把黑的倒到红的瓶里,再倒回来?

学生2:不对,应先把其中一瓶倒人一个空瓶,再交换。

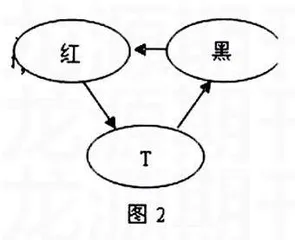

教师:也就是说要借助空瓶才可实现交换,所以这里也应该引进一个变量T。首先把红墨水倒入空瓶T中,再把黑墨水倒入原先装有红墨水的瓶中,最后把空瓶T中的红墨水倒入原先装有黑墨水的瓶中,如图2所示(在黑板上厕出图2)。因此上述A与B的交换问题该如何抽象为数学符号语言?

学生:T=A,A=B,B=T(学生齐声说出了答案)。

《数学课程标准》指出:“注重数学知识与实际的联系,发展学生的应用意识和能力。”在数学教学中,教师联系学生的实际,从学生的生活经验和已有的认知水平出发,借助生活中倒墨水的情境自然引导学生引入变量T,实现了抽象、具体、再抽象的过程。从上面学生的大声且正确回答中可看出,这样的设计易于学生的理解与思考。因此,当学习情境来自学生认知范围内的现实生活时,学生能更快、更好地进入学习状态。即数学问题情境的创设应处于学生思维水平“最近发展区”,与学生已有的数学认知发展水平相适应,即可提高学生的学习效率。

案例2.讲算法第一节课时,为了进一步让学生理解算法的含义——“算法是解决一类问题的明确而有限的步骤”。我引入生活中的实例,赵本山在春晚小品《钟点工》中说过,把大象放冰箱里总共分几步?回答是:

第一步:把冰箱门打开;第二步:把大象装里面;第三步:把冰箱门关上;

告诉学生,这其实就是一种算法,有明确而有限的步骤,为了让大家更进一步理解算法的内涵,接下来又举一个生活中一个趣闻题:“农夫带着狼,羊,草过河,只有一艘船,一次只能带一样,保证狼不能吃到羊,羊不能吃到草,怎么样能安全渡河?”学生对这个问题会产生很大的兴趣,会积极讨论,给出问题的结论,,第一步做什么,第二步做什么,每一步很明确,都能给出解决这个问题的步骤,也就潜移默化地理解了算法的含义;通过这样问题情境地引入,学生能很好地理解算法,大大地提高了本节课的课堂效率。

(三)创设“矛盾式”问题情境

新、旧知识的矛盾,直觉、常识与客观事实的矛盾等,都可以引起学生的探究兴趣和学习愿望,形成积极的认知氛围和情感氛围,因而都是用于设置教学情境的好素材。通过引导学生分析原因,积极地进行思维、探究、讨论,不但可以使他们达到新的认知水平,而且可以促进他们在情感、行为等方面的发展。

案例6.在“复数概念”的教学中,可以创设如下:

问题:已知a+1/8=1,求a2+1/a2的唐,学生感到很容易,很快计算出a2+1/a2(a+1/a)2-2=-1,再提出问题:为什么两个正数之和为负数呢?

教学实践表明,创设“矛盾式”问题情境,使学生的探索发现意识在“冲突—平衡—再冲突—再平衡”的循环和矛盾中不断强化,能激发学生主动探索,还能有效地促进学生“自我反思”和“观念冲突”,形成批判性思维习惯和良好的数学观。

(四)问题情境的科学性原则

所创设问题情境内容要科学。有针对性,以教学目标为依据,以相应的数学知识点为依托,不可随意编造或东拼西凑,表述要科学,结构要合理,由易到难。

创设适当的问题情景,激发学生的学习兴趣和动机,使学生产生“疑而未解,又欲解之”的强烈愿望,进而转化为一种对知识的渴求,从而调动学生的学习积极性和主动性,达到提高课堂教学效果的目的。

三、创设教学的问题情境应注意的几个问题

1.教师在创设问题情境时,一定要紧扣课题,不要故弄玄虚,离题太远,要有利于激发学生思维的积极性,要直接有利于当时所研究的课题的解决,既要考虑教学内容,又要考虑学生的差异,注意向学生提示设问的角度和方法。

2.要启发引导,保持思维的持续性。教师的启发要遵循学生思维的规律,因势利导、步步释疑,切不可不顾学生的心理状态和思维状态,超前引路。

3.要不断向学生提出新的数学问题,要提出带有导向性、难度适宜、启发性的问题。其实,问题并不在多少,而在于是否具有启发性。是否是关键性的问题,是否能够触及问题的本质,并引导学生深入思考。

4.教师不仅自己要刻苦钻研、精心设计,而且要经常向别人学习,学习别人先进的教学设计思路。变“传播”为“探究”,充分暴露知识形成的过程。

结束语

总之,数学教学是一个系统工程,“教学有法,教无定法”。在数学教学过程中,创设适当的数学问题情境,有利于学生整节课都处于问题情境之中,从而激发学生学习的内驱力,提高学生的探究意识,使学生进入问题探究者的“角色”,通过探究活动完成知识的有意义建构和不断地自我发展。