小学信息科技和美术融合教学模式探究

作者: 章思斯

[摘 要] 小学信息科技和美术作为两个具有独特育人价值的学科,在发展学生核心素养、培养学生综合能力方面有着非常多的契合点。本文在分析小学信息科技与美术学科融合点的基础上,结合逆向教学设计模式,构建小学信息科技和美术学科的融合教学M-CAD模型,以落实双学科核心素养,为培养复合型教师,促进学生全面发展提供参考。

[关键词] 融合教育;逆向教学设计;M-CAD模型

联合国教科文组织提出的21世纪社会公民基本素质要求有科学素养、文化素养和社会素养。这意味着教育教学不应只停留在知识层面,而应以素养培育为导向,科学规划、引领,把学生培养成合格的现代公民。在传统教育模式中,各学科往往是孤立的,缺乏有效的交叉与整合,学科知识未结合成概念群。在当前推行新课标的大背景下,开展学科融合教育,全面发展学生核心素养成为一大趋势。

新课标强调学生的主体地位,强调各学科的整合,要求以核心素养为目标结构化地组织教学活动。学科融合式教育可以增强各学科之间的联系,使学生可以更好地理解与应用知识,发展自身的综合素养。因此,教师可以尝试通过一定模式的整合,打破传统意义上的学科壁垒,实施跨学科融合教育,培养学生的跨学科思维,提高他们解决复杂问题的能力。

在小学阶段,信息科技和美术深受学生欢迎且具有独特育人价值,对照这两门课程的核心素养可以发现,技能、创新、思维和责任是它们的共同目标。教师可以此为出发点,深入分析两门课程在小学阶段的契合点,从而构建有效的信息科技和美术融合教学模型。

一、信息科技与美术核心素养契合点分析

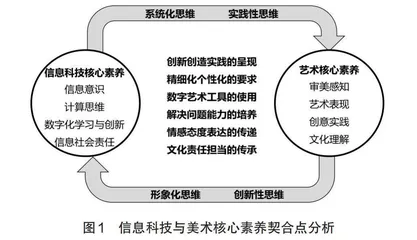

《跨学科学习:一种基于学科的设计、实施与评价》的作者夏雪梅博士结合跨学科学习的相关研究,在书中这样界定:跨学科学习是学生综合两个或以上学科的知识、能力或思维,通过一定的载体(如主题、现象、问题、产品等)形成整合性的跨学科理解的过程。结合跨学科学习对知识、能力和思维的要求,通过综合分析信息科技与美术核心素养要求,梳理两者间的契合点(如图1)可以发现,信息科技和美术这两门学科的可融合点涉及创新创造实践的呈现、精细化个性化的要求、数字艺术工具的使用、解决问题能力的培养、情感态度表达的传递、文化责任担当的传承六个方面,两门学科都强调系统化思维、形象化思维、创造性思维和实践性思维的培养,要求学生具备探究意识。

二、信息科技与美术融合的教学模型构建

在对小学信息科技和美术融合教学进行设计时,教师可以在梳理两个学科核心素养契合点的基础上,结合逆向教学设计模式,从操作的可行性和实效性出发,通过思维引领下的“技能+创意+责任”目标和与之匹配的活动来构建M-CAD教学模型(如图2),从而提升学生的学科核心素养。

逆向教学设计理论是美国课程专家威金斯(Wiggins)和迈克泰(McTighe)基于传统教学设计反思提出的,以学生的预期学习结果作为起点来设计教学活动。逆向教学设计的优势是可以使教师以学生为出发点,以学习目标为导向,以核心素养为抓手去思考和实施教学设计,从而将学习目标与教学过程紧密结合起来,更好地帮助学生建立学科之间的联系,获得对知识的贯通式理解和高效内化。

M-CAD教学模式基于逆向教学设计的理念,将教学构架增设为四步,分别为确定预期结果、确定评估证据、设计学习体验及总结与反思。在设计信息科技和美术的融合教学活动时,教师可采用M-CAD模式下的逆向教学模式(如图3)进行教学设计,由思维活动引领,激活创意,培养责任意识,同时在此过程中帮助学生掌握学科新技术新知识,核心目标是综合、全面地发展学生核心素养。

为系统地构建信息科技和美术的融合教学模式,教师可根据新课标要求和steam理念,结合学生年龄特点,从主题式的项目活动着手,开发主题课程、主题实践活动、趣味乐考等项目,实现课程、活动、评价的全面融合。

由图3可知,在分析和主题确定阶段,教师设定预期结果并进行学习目标的规划;在流程和评价设定阶段,教师整体梳理思维目标下的技能目标、创意目标和责任目标,并设计与之相匹配的主题式学习活动;在实施阶段,教师要引导学生对主题进行分析,确定传递和表达的思想和情感,将思维活动融入知识理解、创新实践和文化责任的活动中;在评价阶段,教师要对主题项目作品进行展示,并引入形成性评价;在反思阶段,教师要带领学生对照预期结果进行项目的总结、分享和改进。可见,整个过程是在知识分解、实践、创新的基础上构建信息科技和美术融合教学的模式,整体教学过程结合过程性评价,能够很好地达成“教—学—评”一致性。

三、M-CAD模式下的逆向教学设计模型中主题式学习活动的实践

小学信息科技和美术融合教学设计应从学生年龄特点、课标要求和教学内容的关联性出发,选择、确定能够综合发展学生思维能力,达成技能、创新和责任目标的教学内容,同时结合文化内涵组织主题式学习活动。下面以“像素画和图像编码”为例进行说明。

“像素画和图像编码”一课基于《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》第二学段(3—4年级)数据与编码模块设计,旨在让学生从生活中的图像、颜色出发,切实地感受抽象的编码,并将其应用于生活实际。

(一)确定预期结果

思维目标引领:从认识“像素”和“像素画”开始,在“思”“做”“用”中,体验“像素”的原理及其运用过程,通过编码和解码的过程培养学生的逻辑推理能力和空间思维能力,在思维活动引领下锻炼其创新性思维、形象化思维、系统化思维和实践性思维。

技能目标:了解“像素”和“像素画”的概念;掌握在Excel上绘制像素画的技能;能够对简单的像素画进行编码和解码,从而引申理解计算机的二进制编码方式;通过在线学习工具千通色彩库,认识颜色的组成原理及其不同的编码方式。

创意目标:能运用数字化工具,对具体的现实物体进行创意再造,抽象成像素画;使用千通色彩库制作一幅中国画的色卡。

责任目标:能够将文化和情感表达融入像素画的创作;通过对传统中国色的解码,形成社会责任意识和文化传承意识。

(二)确定评估证据

过程性评价用于评判活动是否能够达成思维目标、创意目标、技能目标和责任目标,指向核心素养落实和思维方式的培养。评估通过个体学生板书、学生集体练习和相互校验、目标达成评价量表展开,具体目标达成的证据通过课堂任务达成、交流反馈情况、合作探究效果、文化责任理解等确定。

(三)设计学习体验和教学

分析主题:为更好地让学生理解编码和解码,教师应引导学生经历原理运用过程、计算思维过程和数字化学习工具应用过程,并结合生活体验建构知识。具体而言,教师可从地域特色出发,确定主题为“家乡的像素画”,并组织在此基础上的编码和解码训练,让学生在学习编码解码概念的基础上能够富有创意地解决问题。

在教学实践中,教师要通过概念讲解、像素画创意设计、编码和解码逻辑思维实践训练引出更深层的计算机0-1编码方式、色彩的编码、传统中国色的传承、用科技保护传统文化的学科本质和责任内涵。

知识理解:通过将一张照片无限放大看到的“彩色小方格”引出“像素”和“像素画”的概念;由易到难,通过3*3像素画解码的演示,到5*5像素画编码和解码的同桌间传递练习,掌握像素画编码和解码的方式;通过提出像素画编码方式的不唯一性,引出0-1编码方式,加深对编码唯一性的理解;在进行像素画解码的过程中发现颜色无法传递,引出使用在线工具进行颜色编码。

创新实践:运用Excel工具,鼓励学生将家乡的元素、周边的实物抽象成像素画,并予以创意和色彩表现;在像素画解码后对图案予以新的色彩表现;利用在线学习工具提取中国画编码色卡。

文化责任:将对家乡的情感融入像素画作品;列举中国古典诗词和绘画里的中国色,引导学生展开关于颜色的联想,鼓励他们用信息科技的编码传承中国色。

(四)反思和改进

教师基于过程性评价和评价任务设计学生课后自评问卷,收集学生的课后反馈,同时通过学生课堂任务的达成情况和自评问卷对学生进行评价。教师要根据每个班级学生的不同特点和反馈情况,反思并改进教学设计。

四、结语

综上,通过M-CAD模式下的逆向教学设计模型挖掘融合点、明确融合目标、设计评估工具和教学环节、创新教学方法和注重过程性评价等策略,可以有效提升小学信息科技和美术学科融合教学的质量,培养学生的学科核心素养。在未来的教育实践中,教师应继续探索和完善融合实践活动设计的策略和方法,通过达成的效果和学生的反馈进一步调整和完善教学模型,以实现从普适性的教学模式到精准化、个性化的教学模式的发展,为复合型教师的培养,也为现代公民的培养贡献力量。

参考文献

[1]方海光,张旭,满文琪,等.面向深度学习的学科融合逆向教学设计模型研究——以数学与信息科技学科融合为例[J].中国教育信息化,2023,29(12):102-109.

[2]夏雪梅.跨学科学习:一种基于学科的设计、实施与评价[M].北京:教育科学出版社,2024.

[3]Grant Wiggins,Jay McTighe.理解力培养与课程设计——一种教学和评价的新实践[M].么加利,译.北京:中国轻工业出版社,2003.