让备考走向深入:高三语文试题讲评的策略探究

作者: 刘卫平

摘要:试题评讲课是高三语文学科教学的重要课型,很多教师不知该如何深度讲评试题。结合实例,从文本、命题、答题三方面探究试题讲评策略,全面落实深度解读文本、深刻理解命题、深入探究答题三位一体的备考理念。通过深度讲评试题,切实提升学生的语文学科素养。

关键词:试题讲评;备考策略;深度

中图分类号:G633.3 文献标识码:A 文章编号:1003-3963(2025)02-0006-03

众所周知,试题评讲课是高三语文教学的重要课型。毫不隐讳地说,高三阶段大部分课堂时间都是在讲评试题。现实情况是很多教师只是在试题讲评上“飘过”,不求讲深,只求讲完,对于该讲什么、该如何讲,有的教师理解不够深刻,讲评课教学效果并不理想。深度学习理论告诉我们“学习的实质是知识建模,理解知识的内在联系是其主要任务。”为了促进学习内容的建构、整合、迁移,笔者从文本、命题、答题三方面探究“三位一体”的试题讲评策略。

一、深度解读文本

众所周知,理解文本内容是顺利答题的基础。深度学习的重要表征是强调对学习内容的图式建构,对于解读文本的什么内容、如何解读文本、如何深化迁移,教师应该帮助学生建构认知和解读图式。因此,深度的讲评文本应该是读全、读尽、读透一篇文本。

(一)全面解读内容

文本是语言建构与运用的成果,是一个由内容、形式、主旨等多个要素构成,在多个要素相互关系中呈现的整体。高考试题所选的文本具有典型性、时代性等特点,全面解读这类文本,显得很有必要。必要性在于其蕴含着丰富的解读知识,因为,任何文本基本上都包含四个维度:内容、艺术、目的和效果。因此全面解读文本应该思考:写什么(内容)——怎么写(艺术)——为何这样写(目的)——写得怎么样(效果)。这些问题的理解关涉到文本阅读的所有必备知识,以这种全面的视角来解读文本,可以收获更全、更深的文本知识。比如,高考小说《江上》《给儿子》《社戏(节选)》等文本淡化文体特征,这样的小说解读已不再局限于人物、环境、情节这传统“三要素”,而应该思考两个层面:(1)从里到外依次是:讲这个内容目的何在;讲了什么文本内容;如何讲这个内容;文本内容讲得怎么样。(2)从小到大依次是:字、词、句、段、篇。从这样的角度去解读文本才是全面地“走进”文本。

(二)熟知解读路径

进入阅读视野的文本不仅具有意义层面的传递,还有路径层面的借鉴。文本是一个例子,需要按照一定的“公式”或“定理”来破解这些例子的学习问题。从学习角度来看,这些“公式”或“定理”就是解读路径,或解读切入点,这些路径或切入点是超越于每一个例子之上的语文学科共同知识,只有通过试题文本掌握这些学科共同知识,才能为由这一篇到另一篇、这一类的迁移作好方法上的准备。比如,高考诗词文本解读路径主要有结构演绎和情感倾诉,2024年语文新课标I卷《宿千岁庵听泉》就是运用起承转合的结构,若是学生熟知这样的诗歌行文结构,将有助于其对文本的深入解读;诗词的情感倾诉可以分为多重情感(如2023年高考语文全国甲卷《临江仙·身外闲愁空满眼》)、由景触情(如2024年新课标Ⅱ卷《雨后为山亭独卧》)、景中融情(如2023年新课标Ⅱ卷《湖上晚归》),把握住了这些情感倾诉路径,有助于把握诗词的写作思路以及语句的内容指向。

(三)深学文本主题

深度学习强调对学习内容进行有机整合。试题文本不仅是最主要的解题依据,也是宝贵的学习资源。为了整合这一学习资源,可以依据试题文本的主题组群,以求同辨异为抓手,促进以融通生成为目的的深度学习,依据文本核心价值筛选、学习目标安排等组建群文。主题统摄下的群文深学,强调以某个主题为依据组文,并组织序列化研究,通过逻辑分析与思辨推导进行主题自证;比较不同篇章主题的异同关系,如相同、相反、相似、互补等;在分析主题之后,基于学生已有经验对人文主题进行人文或逻辑审视、思辨或批判,从而深化对该主题的理解和接受。比如,2024年高考语文模拟题信息类文本多次出现人工智能的主题,它们分别是安东尼·汤森的《无人驾驶:从想象到现实》,高文、黄铁军的《人工智能带领人类——从信息社会迈向智能社会》,黄西蒙的《人工智能真的能“创作”文学作品?》,张今杰的《推动人工智能更好增进人类福祉》。当教师在试题讲评时有意识建构主题阅读,引导学生全面认识人工智能的特点、价值与挑战,这样学生定会对该主题有全面且深入的把揽。

二、深刻理解命题

理解命题是规范答题的切入口,只有读懂命题“问什么”,才能确定“答什么”。深度学习要求通过表层信息读懂深层意图。审题的关键在于知晓命题的核心指向、逻辑层次与考查意图,透过命题的核心任务、隐含信息,明确解答的针对性、侧重点、整体性、层次性。以2024年高考语文新课标Ⅱ卷第9题为例来分析。

(一)类型确定

深刻理解命题,最为关键的一点是精准确定试题的类型属性。从应考的角度来看,“就题讲题”是备考教学的低级层次,“而借一题而知一类”才是备考教学的高级层次。以“题”为切入点深入探讨“类”,对试题属性的定位才会精准。

1.明设问,知类型。从何处可以判断第9题是一道效果题呢?通读该题的命题语言,不难发现,该题出现标志性的设问语句“产生了怎样的叙述效果”,从这样的设问可以推断出该题属于文学类阅读的效果题,亦称为作用题。类似的设问还有:“产生了怎样的表达效果”“有什么表达效果”“具有怎样的艺术效果”“请简要分析其表达效果”“这样写有什么好处”“这样写的作用是什么”“有何作用”“请简析其作用”“请赏析其妙处”等。

2.识对象,定类型。综览历年高考语文试题,效果题的类型较多,涉及的考点也较多,有必要进一步认清。从语言单位来看,效果题可分为词语效果题、短语效果题、句子效果题和语段效果题;从语用角度来看,效果题可分为句式效果题、表达方式效果题、表现手法效果题、修辞手法效果题、人称效果题和标点符号效果题。当然,每类效果题还可以进一步细化,比如句式效果题可以分为整散句的效果题、长短句的效果题、常规句与非常规句的效果题等。细读第9题的命题语言,得知该题效果指向的对象是句子,因此该题属于句子效果题,这些语句的共性是标识时间线索。

(二)知识研发

深度学习强调学习内容的建构反思。建构反思的表征是利用大脑里存储的旧知识来解释新知识,然后建立起新旧知识的联系通道,即建立结构化知识。在语文学科备考过程中,教师讲评试题时有必要研发此类题所涉及的必备知识,包括学科知识和术语知识,帮助学生建立结构化知识系统,便于知识的巩固与运用。

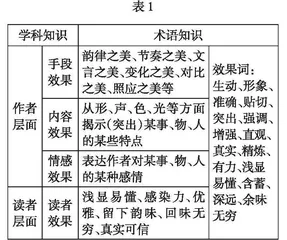

1.学科知识。在皮连生教授看来,所有能教会的能力都来自知识。知识是形成能力的基础,也是可迁移的备考资源。因此,在备考过程中要依据该题类型,研发相关的学科知识,巩固旧知识,让新旧知识高度融合,形成结构化的学科知识。就本题而言,本题是一道句子效果题,所涉及的学科知识主要是鉴赏知识,鉴赏知识无非是从作者和读者两个角度研发,前者包括作者所表达的手段效果、内容效果、情感效果,其中手段包括艺术手法和形式特点;后者主要指该句子给读者带来的感受,即读者效果。

2.术语知识。主观题答题除了需要具备专业性的学科知识,还需要具备公共性的术语知识。答题时要求使用规范的术语。既然如此,那就需要考生掌握大量的术语知识。值得提醒的是,主观题答题不能一味地陶醉于用术语知识贴标签,因为所有的语文知识都不能游离于学生对文本的理解和感受之外。就上述题目来说,所需要的术语知识主要指鉴赏方面的认知知识,如读者感受方面的术语知识有:浅显易懂、感染力、优雅、留下韵味、回味无穷、真实可信,等等;效果方面的术语知识有:生动、形象、准确、贴切、突出、强调、增强、直观、真实、精炼、有力、浅显易懂、含蓄、深远、余味无穷,等等。

下面用一个表格来呈现本题所涉及的知识清单,见表1。

三、深入探究作答

探究作答是顺利完成答题的支撑点。深入探究作答最关键的一步是探讨试题与答案之间的内在关联,打开答题的思路。从主观题的命题角度看,题目常常隐含着引导思维方向的信息,考查考生某一自觉思维能力。如果考生审题时能发现题目隐含的思维指向,自然容易完整地找到答题的切入点与结构要素。同时,有了前面的类题判断和必备知识,考生答题的精准度自然提高。结合典型的高考试题探讨答题的思维路径。常见的答题思维路径有概括和分析、形式和内容、结果和原因、整体和部分等。

(一)概括和分析

“概括”与“分析”属于高考语文能力层级中的“分析综合”,是语文学科的两大核心能力要求。因此,这类题经常出现在高考试题中。考查“怎么表达”的问题,一般需要考生根据文本内容进行分析,然后加以概括。比如,2024年语文新高考I卷的第16题:“诗中以对比的方式,对泉声进行了生动的描写,请结合相关内容简要赏析。”考查点是如何进行对比,考生答题时先要分析文本中描写泉水的内容,然后概括出对比的维度。又如,2023年高考语文全国乙卷第15题:“这首词是如何表现人闲适心情的?请结合作品简要分析。”答题的思维路径是先概括手法,再分析具体表现。

当然,有些题的分析可能隐在概括的背后,无需直接回答,但分析的过程还是需要的。比如,2024年语文新高考第5题:“习近平总书记曾以《论持久战》为例,指出要‘善于从战略上看问题、想问题’。请根据材料谈谈《论持久战》对我们‘看问题、想问题’有什么启示。”考生答题只需要把获得的启示呈现出来,但启示的来源是对材料的分析。

(二)形式和内容

“形式”和“内容”是语言表达的“一体两面”,无法割裂。高考试题中经常考查“这样表达有何意义?”的问题,这种问题表现为小说散文的文学效果题、论述文的论证效果题、诗歌的艺术效果题等,这类题的答题不仅要回答具体产生哪些效果意义,也要回答所借助的形式手段。比如,2024年高考语文全国甲卷第15题:“颈联中‘软’‘低’二字的使用取得了很好的艺术效果,请简要赏析。”回答此题,不仅要回答二字给读者带来的审美感受,也要回答“软”和“低”如何达到这种内容效果的。2024年语文新高考I卷第4题考查设问句和反问句的论证效果,它的答题思维路径也是如此。

(三)结果和原因

“阐释”是对语言信息进行详细的解释与说明也是语文学科的关键能力。2024年高考语文有多道开放性的试题,叶丽新教授称之为“两可题”,即两种判断中任何一种判断均符合题意,关键在于解释和说明原因。这类题答题思路是先说结果再阐释原因。比如2024年语文新高考I卷第22题:“文中画波浪线的‘恢复疲劳’,有人说不合逻辑,有人说可以使用。你的看法是什么?请简要说明理由。”“不合逻辑”“可以使用”两种判断都可以,关键是学会阐释原因。

(四)整体和部分

针对文体特征题、矛盾题,答题需要“分总思维”,即先逐一而具体地回答每部分,再进行整体性叙述,答题思路是先回应部分再整体综合回答。比如,2024年语文新高考Ⅱ卷第8题:“文中画线处说‘在他们两个人当中,叶桃总是先离去的那一个’,又说‘她从来没有真正离开过他’,请谈谈你的理解。”要回答好这道题,首先要分别具体理解这两句话,然后再从整体上分析这两句话的同质性与融合性。又如,2019年高考语文全国Ⅰ卷第9题:“《理水》是鲁迅小说集《故事新编》中的一篇,请从‘故事’与‘新编’的角度简析本文的基本特征。”答题思路也是如此,先从“故事”的角度简析,再从“新编”的角度简析,最后从对“故事”进行“新编” 的角度简析。

综上所述,深度的备考策略以高考评价为指向,以深度理解文本为基础,以深刻理解命题为抓手,以深入探究答题为目标,从知识、范式到实践,从文本、命题到答题,落实“三位一体”的试题讲评策略,实现备考讲评的深刻性。

参考文献:

[1]吴晓辉.深度学习,深度备考:高考小说文学阅读的备考策略[J].语文教学与研究,2022(4):126-129.

[2]李永严,易晓.让讲评走向通透:高考古代诗歌阅读备考策略例谈[J].中学语文教学,2022(1):77-80.

[3]刘卫平.高考语文效果题的“类化”探讨:以2024年新课标Ⅱ卷第9题为例[J].中学语文教学参考,2024(7):72-74.

作者简介:刘卫平(1977— ),男,广东省中山市实验中学高级教师,主研方向为语文备考和作文教学。