落实过程性评价,实现“教—学—评”一致性

作者: 胡元华

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)尤为注重评价,强调要实现“教—学—评”一致性。评价将嵌入“教”与“学”的全过程,评价要与教师的“教”和学生的“学”保持一致,要收集学习过程中的各种信息,为进一步改良“教”和“学”提供依据,促进目标的达成。“新课标”专门制定了语文课程的“过程性”与“终结性”相结合的评价模式,在“评价建议”中特别强调,让过程性评价“贯串语文学习全过程”。

一、理解“新课标”中的过程性评价

“新课标”在“评价建议”中对过程性评价做了阐述,同时从评价的原则、内容、主体、方法这四个角度,阐明了“为什么要实施过程性评价”,以及“由谁评”“如何评”“评什么”。“新课标”全方位、立体式地解释了过程性评价。理解“新课标”中的这一重要概念,可以发现其蕴含的“四多”的特点。

(一)多项功能

例如,“新课标”强调“过程性评价应有助于教与学的及时改进。教师要有意识地利用评价过程和结果发现学生语文学习的特点与问题,提出有针对性的指导意见,促进学生反思学习过程、改进学习方法”。这是对评价发现问题、改良教学、促成效果功能的提示,这一功能的认定,让评价能“优化教学内容,改进教学设计,调整教学策略”,还可以在教学中保护学生的“学习兴趣和积极性”,发展学生的学习能力。

(二)多元主体

“新课标”直接提示“过程性评价应发挥多元评价主体的积极作用”。其中的主体,包括教师、学生、学校管理人员、家长等,不同角色的评价观点不同,关注点不同。其中,学生作为评价的主体之一,其地位要被确认,学生应自主选择方式,运用工具,互相合作、鼓励,在评价中“发掘自身潜能,学会自我反思和自我管理”。

(三)多种方法

“新课标”提出“综合运用多种评价方法,增强评价的科学性、整体性”。同时,在方法上给予了细致的指导,提示“可通过课堂观察、对话交流、小组分享、学习反思等方式,收集和整理学生语文学习的过程性表现,如学生日常写字、读书、习作、讨论、汇报展示、朗读背诵、课本剧表演等方面的材料,记录学生核心素养发展的典型表现”。在教学实践中,丰富多样的评价方法,让“教—学—评”一致性得到更好的体现。

(四)多个领域

“新课标”的“整合”与“跨学科”两大特色,在评价上也得到体现和呼应。例如,在评价中指示应提倡“拓宽评价视野,倡导学科融合”。直接指示将社会实践、志愿服务、跨学科主题活动等多个领域内的表现,纳入评价范畴。同时,提示应关注学生在学校、家庭、社会生活等多方面的成长情况,实施全方位评价。

“新课标”的过程性评价具有时空的立体组合特质。从时间上来说,“新课标”使用的“贯串”一词,提示过程性评价应在教学前、教学中、教学后全程嵌入;从空间上说,评价分为课内与课外两个空间。“新课标”在评价部分特别对“课堂评价”“作业评价”有所指示。其中的“作业评价”,也可以延伸至课外,甚至校外。

相比以往针对结果的定性评价,过程性评价无疑是巨大的提升,可以视为评价的变革。可贵的是,这一场变革并非对过往方式的简单否定,而是一种调整、取舍、制衡,表现出向着优质方向持续发展的特征。

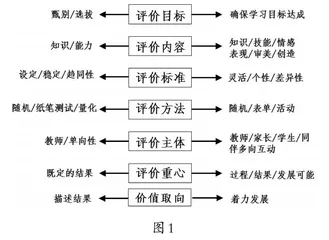

如图1所示,从评价目标上看,从原先的甄别、选拔,到确保学习目标的达成,评价与教和学保持了一致性;从评价内容看,从原先仅注重对知识、能力的评定到关注更为丰富的情感表现、审美创造等不同层次,过程性评价吻合布鲁姆教育目标分类学中对认知层级发展的要求,符合了人的发展需要,实现了对学生认知水平的整体促进;从评价标准看,从原先的趋同性到注重过程中的灵活性、差异性,评价的标准也随学习活动而调整;从评价的方法看,原先更多倾向于纸笔测试,“新课标”的过程性评价则提示要设计评价表单,要随课堂学习进行,要举行活动,要“以学评学”;从评价的主体看,原先教师是评价的单一主体,如今成了多向互动,多元主体共存,主体的丰富性必将带来评价结果的丰富性;从评价的重心看,过程性评价更注重发展的可能,而不是对既定结果的再次认定。过程性评价的价值取向是“着力人的发展”,是动态变化的,而不是对静态结果的简单描述。

二、过程性评价在课堂教学中的运用

“新课标”在“课堂教学评价建议”中提出“课堂教学评价是过程性评价的主渠道”。在教学中,教师应树立“教—学—评”一体化的意识,在评价方式的选择、评价工具的运用等方面,注重鼓励学生,让评价发挥应有的功能。评价到位,学生才能把握基础知识,在认知的过程中发展思维、提高审美能力。

课堂教学中的过程性评价,可以设计为“全程联动”的模型。如图2所示,具体阐述如下:

(一)教学前:前置设计,精准定位

这一环节需要做好两件事:其一,教师对学情的综合分析、评估。教师要了解学生原有的认知层次、知识能力水平;具备哪些和本次学习有关的经验。这一切就是为了精准确定“教学起点”。其二,教师与学生都要准确理解目标。核心素养视域下的目标理解,应明确学习发生的具体情境,学生要掌握的关键知识与必备能力,获取这些知识能力的路径、方法。对目标理解得准确、透彻,将使评价更有方向感,让教学活动更有效。例如,《课堂教学,过关清单》一书,对统编小学语文教材四年级下册第六单元《我学会了 》的目标理解做了如下设计。

【单元目标】按一定顺序把事情的经过写清楚。

【核心知识与能力】按一定顺序,把学做事情的过程和体会写清楚。

【专项能力评估】能根据教材提示,在学会做的事情中选择最有成就感的一件事,把题目补充完整;能按照一定顺序把学做事情的过程写清楚;能写清楚学习过程中遇到的困难或有趣的经历,以及自己的心情变化。

【常规能力评估】能主动朗读习作,和父母、同伴分享;能主动使用日常积累的词语,增强表达效果;能修改习作中有明显错误的词句;根据表达的需要,正确使用标点符号。

(二)教学中:设计量表,定向把舵

教学中教师应设计好学习推进环节,设置好相关的学习活动,并将其与评价相结合,让评价不断推动学习迈向深度。评价过程中,设计相关量表,使用特定评价工具,让评价过程可视化。当学生出现问题时,借助评价及时纠偏;当学生徘徊于同一层面时,借助评价不断将其推向深度。评价与“教”和“学”的互嵌,既能够让教师随机调整教学方向,又有利于促进学生迈向高阶,进入深度学习状态。例如,《我学会了____》的具体执教过程中,有如下“教—学—评”一致性的设计,让评价及时、充分发挥功能。

1.教师引导学生回忆单元课文,提出习作任务

【课件展示】本单元的课文为我们展示了不同时代儿童的成长故事。车胤勤奋苦读是成长,李白自我反省、改过自新是成长,雨来与鬼子斗争是成长,小男孩学习独立、挑战自我是成长,青铜吃苦耐劳为家人付出是成长;学会与朋友相处是成长……

【课件展示】成长无处不在,请你用文字记录下自己成长过程中最有成就感的一件事,完成一篇习作。《我学会了 》。写作前,你需要梳理:怎样一步步克服困难?有哪些经历,心情有哪些变化?

学生尝试口头讲述,教师相机点拨,出示片段练写难点。

【课件展示】

我们可以怎样写心理活动呢?先看看这些课文选段——

雨来愣住了:“咦!这是什么时候挖的洞呢?”

雨来心里想:“掏什么呢?找刀子?鬼子生了气要挖小孩眼睛的!”

直接描写心理活动,除了用“我想”“心想”,还可以用“愣住了”“心里嘀咕着”“心里盘算着”等提示语引出具体的想法。

青铜没有招呼他们,因为他认为,城里人是不会买他的芦花鞋的,他们只穿布棉鞋和皮棉鞋。

青铜摇了摇头,心里很为那人感到遗憾。

青铜望着那个人,心里觉得有点儿对不住他。

直接描写心理活动,除了写出具体的想法,还可以用“心里觉得”“认为”等词语引出当时的感受。

雨来一边跑一边回头看。糟了!眼看要追上了,往哪儿跑呢?

青铜在心里不住地说着:“买鞋的,快来吧!买鞋的,快来吧!......”

直接描写心理活动,还可以让人物在自言自语中说出自己的心理活动。

教师引导学生研读课文片段,提取写作方法,关注课件中的随文批注。

学生活动1:运用心理活动描写方法,在之前的练笔中增加有趣的经历与心理活动的描写。

学生活动2:写后同桌间交流,使用评价表1互评。

【评价表1】

2.根据提纲,按顺序连接习作片段,完成整篇习作

学生活动1:自由写完全篇。

学生活动2:行文快速者个别展示,朗读。

教师组织学生随文点评,重点引导:是否按顺序描写?哪些地方写得不清楚,可以怎样改?

提醒:修改时用上已经学过的修改符号。

学生活动3:写后同桌间交换,使用评价表2进行互评。

【评价表2】

学生活动4:根据同桌建议,再次修改习作,优化行文。

(三)教学后:描绘结果,调整完善

在完成一个阶段的教学任务后,师生共享评价资源,引导学生比对目标,针对学习过程中的诸多表现进行自我反思。教师也可以进行补教,确认目标是否真正达成。建议教师使用“过关清单”对教学进行反思,以确保真正达标。例如,统编小学语文教材四年级下册第六单元习作的“过关清单”设计如表3。

从单元目标、核心知识与能力、专项与常规能力三个方面,全面明确“要学什么”“要到达什么程度”“要如何达到”。过程性评价与“教”和“学”互嵌,才会带来目标的有效达成。在一线教学中,我们应该充分、全面、正确地认识过程性评价,认定其功能,合理运用评价工具,实现“教—学—评”一致性。

(作者单位:福州教育学院附属第一小学)