AI赋能地理教材数智化的逻辑框架与实践策略

作者: 陈实 田乐同

【摘 要】地理教材数智化对于促进教育公平、支持个性化学习、推动“导-学-评”一体化、助力地理核心素养培育具有重要价值。结合AI技术,围绕地理教材内容的选择、组织和表征,构建AI赋能地理教材数智化建设的“三主六次”逻辑框架,并聚焦逻辑框架中指向教师的问题,基于AI的基本功能提出“创建智能体+公式化提问”“厘清多级节点+明确逻辑边”“多平台协作+虚拟人生成”等实践策略,有助于加快地理教材数智化进程,发挥其应有价值。

【关键词】教材数智化;地理教材;逻辑框架;实践策略

教材数智化指教材研制者或教师按照课程标准和教学要求,借助AI、大数据等技术手段,以文字、图像、视频、虚拟仿真、AI助教等形式对教材内容进行重组与表征,建构具有“导-学-评”一体化功能以及一定智能的新形态教材。数智化教材在教材数字化之上叠加智能化,具备更强的个性化学习辅助功能和自动化内容更新功能。这里的教材取其广义,涵盖一切助力学生学习和教师教学的材料与资源。生成式AI为教材数智化建设提供了有力工具,对学生核心素养的培育具有重要价值。

一、AI赋能地理教材数智化的价值定位

当前,地理教材数智化发展与AI的融合不断深化。我们从以下四个层面分析AI赋能地理教材数智化的价值。

在社会层面,AI赋能地理教材数智化有助于促进区域教育公平,推动城乡地理教育高质量一体化发展。数智化地理教材通过AI技术获取与分析海量的地理教学资源,提取与统整优质的地理教学资源,并借助大数据和5G等技术实现优质资源的动态更新和实时共享,从而打破纸质教科书等传统地理教材的时空局限性,使优质地理教育资源覆盖到偏远地区和农村学校。

在学生层面,AI赋能地理教材数智化有助于学生个性化学习。传统地理教材的静态性使其难以满足不同学生的学习兴趣与需求,而数智化地理教材可融合VR、AR等技术创设沉浸式地理学习环境,帮助学生更好地建立空间联系与组合思维,突破地理认知方面的困难。如,AI可在记录和分析学生学习行为数据的基础上,为其精准推送适合其学习进度和能力水平的学习内容,并根据其兴趣点辅助制订个性化学习方案,提供个性化学习策略,助力其课后自主学习;课堂教学中,AI可为学生答疑解惑,将个性化学习有机嵌入日常课堂学习中。

在教师层面,AI赋能地理教材数智化有助于推动“导-学-评”一体化。当前,教师在备课、授课和学习评价等环节面临着较大压力,AI可提供教学资源、生成教学方案、充当助教,还可精准地为学生画像,帮助教师据此开展过程性评价,并通过比较不同时间点学生学习目标的达成度,落实增值评价。

在学科层面,AI赋能地理教材数智化有助于地理核心素养的培育。纸质教科书等传统地理教材内容模态的丰富性、交互性有所不足。数智化地理教材可通过视频动态呈现地理过程,也可通过知识图谱结构化呈现地理知识,使学生的符号学习活动更加直观和系统,助力其综合思维、区域认知等核心素养的生成。此外,学生可借助数智化地理教材进行虚拟仿真实验,与AI助教交流互动,获得更加丰富的操作类与交往类活动机会,发展地理实践力、人地协调观等核心素养。[1]

二、AI赋能地理教材数智化的逻辑框架

AI赋能地理教材数智化的要义是,在AI等现代信息技术的辅助下完成地理课程要素的选择、组织与表征。因此,AI赋能地理教材数智化的逻辑框架可从以下三方面建构。

1.运用检索生成增强等技术共建高质量教材内容

如何借助AI等技术选择地理教材内容,这个主问题派生出两个子问题。指向教材研制者的问题是:如何借助AI前沿技术生成更加科学、准确的数智化地理教材内容?教材研制者借助检索生成增强技术可有效解决这个问题——该技术能依托专用知识向量数据库提高生成内容的准确性,因此教材研制者要着力探索将检索生成增强技术有机融入数智化地理教材内容建构的有效方法。指向教师的问题是:如何使用AI工具生成更高质量的内容?为有效解决这个问题,教师有必要探究AI工具的应用范式,确保在现有工具水平下生成更高水平的地理教材内容,如教师要关注专业化智能体的训练、向AI提问的最佳方式等。

2.运用知识追踪等技术个性化组织教材内容

如何借助AI等技术组织地理教材内容,这个主问题也派生出两个子问题。教材研制者要解决如何利用AI生成个性化学习路径的问题。个性化学习是数智化地理教材的根本指向,其实现主要依托知识追踪技术。如何利用此技术有效收集和分析课堂教学过程中的学习数据,全面描述学生学习的信息,进而发挥教材支持学生个性化学习的价值,是教材研制者亟需解决的问题。教师要解决如何借助AI构建地理知识图谱的问题。知识图谱能帮助学生构建知识体系,使地理课程要素的次第化顺序更好地转化为学生头脑中的网络化知识结构。因此,教师有必要探索借助AI生成准确的地理知识图谱的途径。

3.运用思维链提示等技术动态化呈现教材内容

如何借助AI等技术表征地理教材内容,这个主问题同样派生出两个子问题。指向教材研制者的问题是:如何构建一个能够反向提问的AI工具?常规的AI工具往往只能回答学生的问题,难以主动提出引导学生思考的问题,这导致AI时常扮演代替学生思维参与的“写手”,而思维链提示等技术可分解学生的问题,并将之转化为若干子问题反馈给学生,促使他们在逐步深化的思考过程中得到答案。因此,教材研制者应深入探索思维链提示技术融入数智化地理教材的机制。指向教师的问题是:如何合理运用AI生成高质量的地理微课?微课可使地理教材内容表征由静态进阶为动态,辅助学生更好地进行课前预习、课中探究、课后复习和课外拓展。总之,AI工具的有效利用可使微课开发工作变得十分便捷。

教材数智化建设的主体既包括数智化教材研制者,又包括一线师生。上述主次问题共同构成AI赋能地理教材数智化建设的“三主六次”逻辑框架。

三、AI赋能地理教材数智化的实践策略

在“三主六次”逻辑框架指导下,我们以AI的基本功能为抓手,面向一线教师提出AI赋能地理教材数智化的实践策略,助力地理教材内容质量和个性化水平的提升。

1.创建智能体+公式化提问:生成优质地理内容

AI可生成文本、图片、音频、视频等不同模态的内容,创建智能体和公式化提问可提高AI生成地理内容的质量。一方面,教师可借助AI平台创建专业化智能体,并通过“明确身份”和“投喂资料”不断调试和优化智能体。例如,教师可创建一个“地理学家”智能体,并上传地理课程标准、电子版地理教科书、地理学专著、地理教研论文等作为训练材料,提升智能体的专业性。另一方面,提问语言公式化是提高内容生成质量的有力手段,教师通常可用“设定任务背景+布置任务内容+给出详细指示+询问是否理解”的公式提问。例如,教师在上传训练材料后给出如下指令:您是一名初中地理教师,正在教学科普版初中地理七年级上册“海陆变迁”的内容,请检索两个关于海陆变迁证据的案例,要求不能与教科书中的案例重复,您明白吗?基于这个指令,AI给出湖北省十堰市发现泥盆纪珊瑚化石和重庆市发现菊石化石两个案例,案例内容科学、准确。

2.厘清多级节点+明确逻辑边:构建地理知识图谱

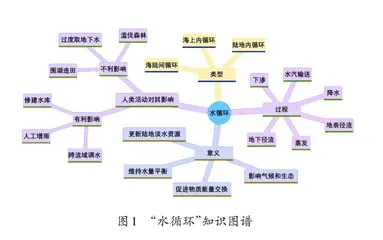

知识图谱的基本单位是节点和边,节点用于表示具体概念或对象,边用于描述节点间的关系。构建逻辑清晰且科学准确的地理知识图谱有赖于多级节点的正确选择和节点关系的精准描绘。AI具备强大的语言理解和逻辑推理功能,是地理知识图谱构建的有力工具。首先,教师可将电子版地理教科书上传至AI平台,要求AI梳理出构成知识图谱的各级节点。AI可基于语言理解功能比较准确地遴选节点。以人教版初中地理《天气与气候》一章为例,AI可生成以天气与气候为一级节点,以多变的天气、气温的变化与分布、降水的变化与分布、世界的气候为二级节点,另有11个三级节点的知识图谱节点体系。其次,教师可要求AI指出不同节点间的逻辑关系。AI可基于逻辑推理能力给出比较规范的节点关系,如将气温的变化与分布、降水的变化与分布两个二级节点与气候的地区差异这个三级节点关联起来,以体现气温和降水在不同地区的组合差异导致气候的地区差异这一因果关系。此外,教师可参考AI生成的内容绘制知识图谱或要求AI独立生成知识图谱。例如,教师可下达如下指令:请生成一张高中地理“水循环”知识图谱,要求以mermaid的mindmap格式生成。AI生成的内容如图1所示。该图谱从类型、过程、人类活动对其影响、意义四个方面比较全面且准确地呈现了“水循环”的知识体系,有助于学生形成整体认知。

3.多平台协作+虚拟人生成:制作数字地理微课

AI具有内容创作功能,教师可利用该功能和多模态生成功能制作数字地理微课。数字地理微课由讲稿、课件、视频等要素构成。教师可根据微课的实际用途要求AI创作微课讲稿,也可要求其对自己创作的微课讲稿润色,润色后的讲稿在互动性、语言表达、教学总结与拓展等方面会得到优化。例如,教师需要一节辅助学生预习的微课时,可向AI提出如下要求:您是一名微课制作师,请生成一篇以“陆地与海洋”为主题的3分钟微课讲稿,该微课的用途是辅助学生预习,讲稿内容要包括海陆分布、七大洲、四大洋的基本知识,您理解吗?生成的讲稿在教师所要求的内容基础上补充了开场语、互动测验和总结语,各部分内容均由画面、旁白及对应时间构成。关于课件,教师可借助AI生成,也可要求AI指出自己制作的课件存在的问题。此外,教师可借助微课制作平台将讲稿与课件内容结合起来,并选择虚拟人作为数字教师,形成微课视频;也可运用AI的多模态生成功能直接生成虚拟人微课视频,如要求AI“生成一段以‘走进地理学’为主题的3分钟微课视频,视频内容为地理学的研究对象和学科特点,要有导入、新课讲授和总结等环节”。从生成的资源看,数字教师能较好地把握各环节的教学内容,如在新课讲授环节重点讲解地理学的概念、研究对象、特点等。

参考文献

[1]陈实,程健.原则·结构·设计:地理教科书的建设思想与实践——以科普版义务教育地理教科书为例[J].地理教学,2024,(17):4-10.

(作者单位:华中师范大学城市与环境科学学院)

文字编辑 刘佳