高中语文思辨性阅读教学的实践方法

作者: 刘艳【摘 要】 语文教学越来越关注学生思维能力的培养,教师可将思维导图、有效对话、随文写作融入阅读教学中,探索思辨性阅读教学的新方法,在教学实践中总结不同教学方法,以达到对学生思维结构、思维品质、思维深度的助推作用。

【关键词】 高中语文 思辨性阅读 实践方法

“思辨性阅读”可以表述为“具有思辨特性的阅读方式”,区别于以往对语文“浪漫化”的感知,更加倾向于理性化的思考。思辨性阅读的意义在于进行有目的性的阅读,实现读者与文本、作者的对话,发现隐含在文本中的作者的“真意”。思辨性阅读是一个复杂的思维认知过程,需要教师对学生思维结构和路径进行清晰的监察。因此,寻找有效的实践方法,能够助力思辨性阅读教学的展开以及教学目标的实现。

一、借助思维导图,搭建思维框架

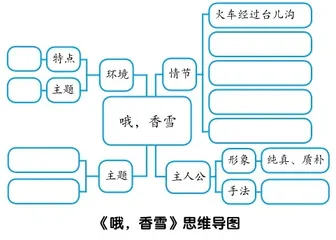

思维结构是思考的整体框架,清晰、稳定、有序的思维结构是思维能力提升的基石。思维导图有着不同的层级分支,学生在绘制思维导图的过程中要明确中心主题和各个分支关键词,理清分支间的关系,再根据文本内容扩展导图,梳理文本脉络,了解作者的创作意图和写作方法。中心主题的选择也与阅读息息相关,初级思维导图往往服务于文本内容的梳理,因此中心主题大多是文章题目,然后依据文本类型安排不同分支,例如小说以人物、情节、环境、主题为分支关键词,论述类文本以论述思路、论证方法、语言特色等为分支。这种思维导图旨在训练学生思维能力。而高级思维导图则主要进行文本的理性思考,对文本内容进行质疑和反思。熟练绘制和运用思维导图需要循序渐进的学习和训练,这是一个长期学习和积累的过程。

以《哦,香雪》的阅读教学为例,思维导图的设计是以小说题目为中心话题,四要素作为分支节点,以补充填空的方式让学生在预习的过程中进行填写。学生填图思维受阻之处,在课堂教学中就可以转化为问题,为思维能力的进一步提升作铺垫。该文章通过描绘社会变革时期台儿沟女孩香雪等人的形象,表达了作者对现代化背景下传统生活受到影响的喜与忧。学生需要对文章主题的内涵、散文化小说的特点等进行深入的思考。因此,教师可以让学生自行梳理文章的情节,感受轻缓平和的情节背后人物性格的美好、情感的细腻。学生通过补全环境的特点和作用,感受作者清新俊逸的笔调,初步感知文章的主题意蕴,为课堂的讨论作铺垫。

二、借助有效对话,培养思维品质

培养学生的思维品质应重视其批判性思维的培养。在语文学习过程中,学生要做到质疑、验证、反思,敢于质疑文本中的矛盾之处。在思辨性阅读教学过程中,对话是重要的教学手段,其中,有效对话能够让对话主体的知识结构实现自我重构。有效对话要求在双方交流中不断揭示自相矛盾之处,将个人感性认知上升到普遍的理性认知;能够激发学生的学习兴趣,帮助学生进行深度思考,提高批判思维能力。教师既可以担任对话一方,在交流中了解学生的思维路径及思维结构,引导学生进行深度思考,提升思维品质;也可以作为旁观者,通过倾听学生间的对话,了解学生的语言建构能力,推断学生的思维层次,进而推动学生思维的发展。

例如,在学习《烛之武退秦师》时,通过对话教学法,学生对于文章的整体结构掌握较好,思维结构较为清晰,能够将烛之武劝退秦军的主要原因概括为“利退秦军”,但对于学习提示中关于秦与晋“有礼”“无礼”的思想认识,却需要教师进一步的提示与引导。除此之外,对于烛之武人物形象的把握也需要教师的进一步点拨。师生之间的有效对话,可以把学生从约定俗成的答案中解放出来,去质疑、思辨。请看以下教学片段。

师:结合对文章论辩过程的分析,请同学们用一个字来概括烛之武劝退秦军的方法。

生:利。

生:勇。

师:烛之武的勇气让他能够在秦王面前侃侃而谈,而真正说服秦王的是“利”。烛之武以“利”退秦师,那么,最初秦晋围郑的原因是什么?

生:“以其无礼于晋,且贰于楚也。”

师:秦国是因“郑国无礼”才来讨伐的,那又为何在这个问题尚未解决的情况下,因“有利”就退师了呢?秦国究竟是有礼还是无礼?

生:我觉得最开始是为了“礼”,后来发现得不偿失,于是就退师了。

生:我认为秦国就是被晋国骗了,不仅无礼,还是个冤大头!

师:那么在你眼中秦穆公是个怎样的人?

生:一个胸无城府、左右摇摆之人。

师:有不同意见的同学吗?

生:我不认同。作为春秋五霸之一,秦穆公必然是目光长远、雄才伟略之人。秦国自始至终都是为了“利”来讨伐郑国的,就是想瓜分郑国的土地。从“使杞子、逢孙、杨孙戍之”一句,我猜秦、郑应该是达成了交易——既然兵不血刃就能获得所需,何必浪费兵力,于是退师了。

师:很好,大家对于“无礼还是有礼”分析得非常透彻。显然在利益面前,礼义还得退让,郑国无礼、秦国无礼、晋国失信,这场战役没有有礼的一方,可见春秋时期礼崩乐坏。在分析问题的过程中,我们对人物形象的把握更加深刻,能够结合史实进行有根据的推断。我们一起来分析一下烛之武是个怎样的人。

生:有情有义、有勇有谋、忠心爱国。

师:烛之武是哪国人?“爱国”一说是否有待商榷?

(生讨论)

这样的对话能够较好地调动学生的学习积极性。当学生的回答不够准确时,教师应当及时予以引导,让学生在讨论中质疑,在质疑中思考,在思考中深入。在阅读和思辨的过程中,学生才能真正理解孟子所言的“春秋无义战”的观点,对于人物形象和主题也能有更加全面的理解。

三、借助随文写作,提升思维深度

叶圣陶曾言:“读与写关系密切。善读必易于达到善写,善写亦有裨于善读。二者皆运用思考之事。”阅读与写作是学生重要的思维过程,在思辨性阅读教学中,学生通过阅读文本,形成一定的认知,而写作就是将这些思维碎片进行整合,表达见解。写作的本质就是语言表达,相较于对话的零散性,写作能够全面地展现学生的思维结构与能力。因此,“课堂写作”作为教学中重要的可视化方法,对于提升学生的思维深度,培养学生鉴古知今的能力发挥着重要的作用。

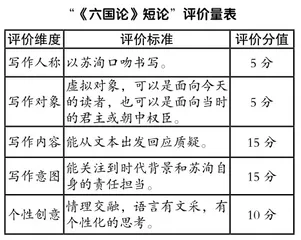

以《六国论》教学为例,学生除了需要掌握苏洵论证结构的严谨之外,还应了解六国破亡背后,作者对时局的深切忧虑。在教学中,教师可以抓住文本“疏漏”的地方,让学生查阅战国时期的史实资料、本文创作背景等,鼓励学生去质疑、分析、对话。学生通过归纳整理可知,首先,论点“弊在赂秦”就有存疑之处,将灭亡原因简单粗暴地归咎于贿赂,显然是不严谨的说法。其次,“较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍”几句指出诸侯贿赂秦国折损的土地远超战败失去的,这显然也与史实资料不符。通过对论点、论据、论证过程的质疑,学生发现文本表述不够严谨,与苏洵的文学地位不符。感受到前人之言不可尽信,说明学生已经具备了批判性思维能力。为了进一步提升学生的思维水平,挖掘“疏漏”背后作者的真实创作意图,笔者做了如下设计。

经典传承千年,是否真的漏洞百出而不自知?我们应当如何看待文中的“疏漏”?如何看待苏洵?如果你就是苏洵,如何回应质疑,表明心迹呢?请写300字左右的短论。

教师设定好评价标准,从而把握学生思维水平的情况:敢于质疑,说明学生对文本内容的理解到位;议古论今,说明学生能够透过“疏漏”看清忠臣的拳拳忠心;能准确表达观点,综合运用多种论证方法进行写作,思路清晰,论据恰当,说明学生的思维水平得到了提高。师评、生生互评不仅能够让教师直观地了解学生的思维水平,也能给学生的思维发展指明方向。

从完成的作文来看,学生大多能够以苏洵的爱国之心为出发点,劝诫统治者重视民心、治理内政、抵御外敌。这说明学生能够质疑、反思、分析作品背后的声音,并将其理性地表达出来,体现出批判性思维能力。因此,教师通过随文写作这种可视化教学方法,能够帮助学生将思维过程、路径有效呈现出来,使思辨性阅读教学的成果落地、生根。※

(作者单位:江苏省宜兴市丁蜀高级中学)