《祝福》和《滩上》比较阅读的教学设计

作者: 周学涛一、活动一:鉴赏环境

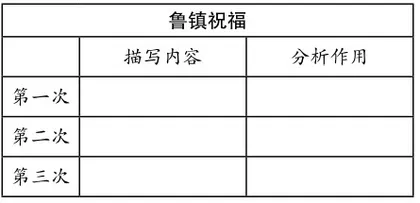

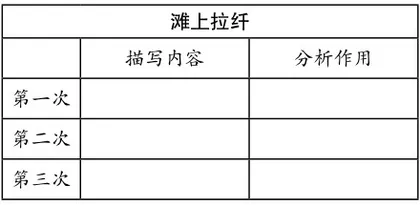

从标题出发,两位作者分别在小说中着力描写了“鲁镇祝福”和“滩上拉纤”的典型场景,试比较鉴赏这两个典型的场景描写,并思考它们的作用。

文中三次写到“祝福”的场景,以第一次为例,作者通过场景描写揭露了矛盾冲突,揭示了祥林嫂悲剧的社会性。同时,作者通过“年年如此,家家如此”“今年自然也如此”的描写,揭示了辛亥革命以后中国农村的状况:阶级关系依旧,风俗习惯依旧,人们的封建思想依旧。这样,通过环境描写,就揭示出了祥林嫂悲剧的社会根源和必然性。

作用:作者多次写到“祝福”,目的是将“祝福”作为一个时间标志,把祥林嫂的人生悲剧串联起来,形成清晰的发展脉络。祥林嫂悲剧的典型环境,包含了作者反讽的深意。

拉纤的场景描写贯穿整个小说,占据较大篇幅。从作者“甜美、柔和而宏阔的声音”“美丽、嘹亮的男子的声音在歌唱着”等用词,我们不难看出,作者想在小说开篇表现的是拉纤的队伍歌声嘹亮而宏阔,团队精诚合作。虽然他们工作条件艰苦,但是充满了力与美,给苦难的生活增添了一层悲壮色彩。

作用:多次出现拉纤的场景,突出了纤夫们的艰辛、坚毅和默契,张扬了原始、野性的阳刚之美,揭示了当时底层百姓生活的艰苦。此外,贯穿全文的拉纤场景还使文章前后联系紧密、浑然一体。

二、活动二:剖析人物

1.尝试用一个词来形容小说的主人公。

《祝福》中的祥林嫂是一个( )的人。

《滩上》中的赵青云是一个( )的人。

2.两篇小说中的主人公都经历苦难,对他们最大的精神打击无疑是至亲的离去。试比较祥林嫂和赵青云在失去至亲时的不同表现,进一步体会二人性格的差异。

《祝福》中,在阿毛死后,祥林嫂第二次来到鲁镇。此时祥林嫂“两颊上已经消失了血色”“顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了”,无一处不体现出祥林嫂遭受沉重打击之后内心的痛苦和绝望。祥林嫂之后的行为举止,更是体现出她已经对生活失去了信心。鲁镇的人与祥林嫂说话时的语气和声调都发生了极大的变化,使得祥林嫂最终走向死亡。

《滩上》中,赵青云得知妻子去世,首先是“冷淡地看了她一眼”,继而“脸忽然地发抖了,他的歌唱声音破碎了,他觉得有一阵眩晕”,可见妻子去世对他的巨大打击。随后“他突然有燃烧的奇异的痛苦和兴奋……于是他用轻柔的、美丽的、动情的声音唱到……”,可见赵青云正在以自己独特的方式宣泄悲伤。文末,赵青云说“没得啥子好哭的”,紧接着“沉默着,眼泪落在清净的鹅卵石上”。这几句体现了赵青云内心的隐忍和坚强,给整篇小说增添了悲壮感。小说结尾处“老太婆止了她的哭声了,升起来了辉煌的太阳,照耀着这沉默的、静肃的、褴褛的一群”一句,又给人以希望,能让读者感受到作者对被压迫的底层苦难人民的深切同情。

总结:祥林嫂是生活在旧中国的被践踏、被迫害、被愚弄、被鄙视的劳动妇女,她勤劳、善良、质朴、坚强,但又愚昧懦弱。她是封建礼教和封建迷信思想的受害者、牺牲品。

赵青云是在旧社会靠在滩上拉纤艰难维持生计的纤夫,他生活贫苦,家庭遭遇不幸。他外表强壮阳刚,内心隐忍坚毅,是一个有觉醒可能的人。

三、活动三:知人论世

1.小组讨论:两篇小说都描写了在黑暗社会下被压迫的、苦难的底层劳动人民的痛苦与挣扎,但是两者呈现出不同的精神气质,是什么原因造成了这种差异?

2.教师引导学生体会不同时代背景下作品的社会意义和作者的创作意图。

补充材料——

材料一:《祝福》写于1924年,其反映的是在半殖民地半封建旧中国农村妇女的悲惨命运。辛亥革命只推翻了封建帝制,并没有从根本上摧毁封建制度的经济基础,所以当时的中国人民仍处在帝国主义和封建主义的双重压迫下,国家政权还是掌握在地主阶级和官僚买办的手里。封建宗法的思想和制度仍是束缚劳动人民特别是农民的绳索,而农村的劳动妇女所受的压迫最深、痛苦最大。她们不仅没有地位,而且没有人身自由。如果是再嫁的寡妇,就更加受人歧视,甚至连劳动和生活的权利也被剥夺了。《祝福》就是作者怀着对劳动人民不幸遭遇的深切同情,揭露吃人的社会制度和旧礼教的罪恶,以唤醒人们来“扫荡这些食人者,掀掉这筵席,毁坏这厨房”(《鲁迅全集》第一卷《灯下漫笔》)。

材料二:《滩上》创作于1945年8月,抗战胜利前夕。路翎作为左翼作家,他的创作离不开两个关键词:抗战、鲁迅。

(1)在鲁迅的小说中,路翎读得最多的是《呐喊》。路翎初读《呐喊》,被鲁迅有感情的文字打动。他看到了鲁迅文字的深刻性,意识到中国革命要取得胜利,底层人民必须觉醒。他认识到了底层人民的力量。

(2)路翎作品中人物的生命力带有原始性和自发性。他对于生命力的探索承续了鲁迅和胡风两人对“力”的探索。路翎认为中国人民的性格方面过于“明顺”,希望中国人民的性格方面多些“兽性”,即“野性”。

(3)残酷的社会现实是路翎发掘人民的原始强力的现实来源。20世纪40年代的中国内忧外患,人民生活在水深火热之中。面对外敌入侵和国民党的反动统治,人民顽强地抗争,而因为反抗缺乏组织性和计划性,所以常常带有自发性和盲目性。这是一种以原始强力驱动下,带着血和泪的反抗。

3.总结:两篇小说均为感时忧国的文学经典,描写的也都是黑暗社会下被压迫的、遭受苦难的底层劳动人民,但是因为创作时代的差异,以及两位作家各自不同的艺术风格,使得两篇作品的主人公呈现出不同的精神气质,体现出了悲剧的不同色彩。

四、活动四:情境任务

学校文学社的校刊要出版一期关于左翼文学的专刊。你作为校刊小说板块的编辑,需要从《滩上》和《祝福》中选择一篇推荐给大家阅读。请你做出选择,并写一篇推荐词来阐明理由。200字以内。※

(作者单位:江苏省南京市燕子矶高级中学)