打造农村科普教育基地的实践研究

作者: 章晓斌

摘 要:《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》明确提出,2035年我国公民具备科学素质的比例达到25%。要实现这一目标,少年儿童科学素质的提升显得至关重要。校外科普教育基地是科普教育的载体。文章根据学道街小学的实践探索,探讨了普通城镇小学如何因地制宜打造科普教育基地,如何发挥优势开发科普课程,如何依托基地开展参观考察、综合实践、创意制作、主题探究等科普实践活动的有效策略,目的在于发挥乡土优势,开展科普活动,着力培养科技后备人才。

关键词:科普基地;科普活动;教育实践

学道街小学于1994年创建科普基地,1995年起接待学生到基地开展为期一周的实践活动,28年来从未间断,迄今累计接待学生近10万人次,基地实践经验辐射全国20余个省市500余所学校。

一、因地制宜——打造科普教育基地

基地创建之初为“学生教育实践基地”,2004年创建为“四川省青少年水土保持科教基地”,2019年创建为“四川省水土保持科技示范园”,2020年创建为“全国德育创新基地学校”。

(一)遵循五项原则,建设基地

第一,分步实施。基地建设整体规划,前六年,完成各区树木的栽种,基础功能用房的修建。接下来的10年,打造拓展区和水保园。近十几年来,完成改扩建工程,完善科普教育功能。第二,活动优先。大到房舍的修建,小到树木的栽种,道路的开辟都以便于科普实践活动的开展为前提。第三,环境保护。基地的修建、废物的处理等都兼顾保护环境。第四,因地制宜。依托本土自然环境与人文环境,无痕化打造。第五,开拓创新。基地建设和设施配置,不断与时俱进。

(二)实行功能分区,完善基地

围绕科普教育目标,不断完善基地,实现功能区域化。目前建有农事科普区、生活自理区、炊事劳作区、综合实践区、水保科普园“五区四十处”活动场所,总计约300亩。例如“水保科普园”近100亩,建有室外水保设施区、水保生物园区、水文气象观测站、多媒体科普展区、水保知识教育长廊等。这些场所以及设施为学生科普实践活动提供了丰富的资源。

二、发挥优势——开发科普教育课程

课程是教育内容的载体。该校以基地为依托,在相关专家的指导下,开发适合小学生的科普读本。

(一)利用特色资源开发学本

第一,整合基地资源,形成基地特色学本。如“米饭的来历”“辣椒种植”“气象”“水土保持”等。第二,整合地方资源,形成地域特色学本。如“家乡的椪柑”“家乡的茶文化”“家乡的竹编”“我爱家乡的茉莉”等。第三,整合校本资源,形成校本特色学本。如“创意加工与制作”“出发吧小创客”“陶艺制作”等。第四,整合基地、家庭和社区资源,形成“科普书目文摘”流程化科普活动课例。学本分单元、分章节、分课时编排,操作性强。

(二)以主题为线索设计活动项目

校本课程按照学段分小学低段、中段和高段三个年段。每课时的要素包含课题、培养目标、活动准备、活动流程等。以主题模块为线索,利用资源优势,开发活动项目。各项活动以流程化指南、指导手册、活动活页等形式指导活动开展。

三、依托基地——开展科普实践活动

随着“大众创业,万众创新”时代的到来,科普实践活动显得更为重要。青少年科普实践活动是以小组、班级为单位,围绕某一主题开展的具有特定教育目的和意义的综合性、群体性活动。

(一)参观考察活动

学校长期致力于水土保持环境教育,开发的读本《水土保持》作为科普教育的一项内容,其课题研究获省政府奖。目前,学校把水保科普、气象科普、园艺科普、花卉科普、蔬菜科普、椪柑嫁接与管理等主题板块融入基地实践,将知识与技能、态度与方法的综合学习作为课程设计的主要内容。“基地活动周”期间,学生实地参观小流域综合治理工程设施,如坡改梯、径流场、蓄水池、灌溉沟渠、挂网护坡等,认识体验生态环境与水土保持对农业发展的重要性;登上水利工程——官厅大坝,感受工程的宏伟,体会劳动人民的艰辛,了解当年工匠们的劳模精神。

1. 走进农村,体验艰辛

分年级开展认识“家乡常见农作物”,如小麦、油菜、椪柑等,认识“二十四节气”,感知节气之美。参加农事劳作,认识常见的农作物,了解农业农村常识。发现问题、展开研究,了解粮食的来之不易。

2. 走进园区,保护环境

基地有水保园、生态园、养殖园三大园区。走进植物园,认识植物,观察昆虫。走进养殖园,了解动物习性。走进水保园,认识水保设施。结合基地园区,组织开展登山、写生、采集标本、科学考察等活动。

3. 走进大自然,增长见识

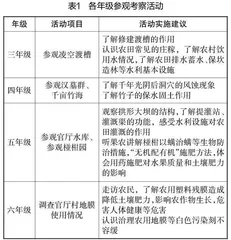

基地自然资源丰富,群山连绵,农舍田园,竹林依依,岷江环流。有积水面积约1平方千米的官厅水库,跨度40多米的凌空渡槽,千年历史的汉墓群,还有生态椪柑园、奶牛场、养鸡场等。学生在参观考察中,了解到了家乡变化,感受人民智慧,积淀人文常识。学生身处不同的环境会获得不一样的体验(见表1)。

(二)主题实践活动

主题实践活动紧密结合动手和动脑,引导广大青少年儿童在做中学、学中做,促进学生创新思维的培养。活动的主题来源于自然、社会、生活等各领域。例如学校结合基地资源开展丰富的校级主题实践活动,其中“小学生饮食与营养健康的调查研究”“青神县竹产业调查和建议”“关于岷江河污染情况的考察报告”“关于复兴水库水质情况的调查与研究”等活动取得了家长和社会的一致好评。学生撰写的活动报告“保护水土资源人人争当生态守护人”“环境因素对盆栽建兰生长的影响”获得四川省科技创新大赛奖、中科生物创新奖。

(三)创意制作活动

基地所在县域是中国竹编艺术之乡,基地周围有适合制作泥塑的土壤、有适合陶艺制作的环境,有丰富的椪柑和竹林资源。利用基地周边自然和人文资源,开发创意制作活动,旨在引导学生在实践中手脑并用,提高动手操作能力,同时体会生活中处处都有创作资源。例如基地实践期间开设竹编课。学编鱼、马、羊等小动物,制作花筒、帆船、盖子等小物件,让学生了解竹编文化,了解竹编工艺,学会简单的竹编。开设茶艺课,学生参与山茶的种植、施肥、采摘、包装、沏泡全过程,学习茶艺、茶道,了解家乡茶文化(见表2)。

(四)专题探究性活动

专题探究性活动是学生个人或小组在参与基地实践过程中,对自然、社会、生活提出一些值得探究的问题,师生共同制订研究方案,通过调查访问、实验探究、发明创作等,要求学生在参与活动的过程中记录详细数据,并形成完整的研究报告,培养学生的创新精神和创新能力。探究性活动的过程包括问题聚焦、实验探究、搜集资料、归纳总结。

学校充分利用基地周边的资源,组织学生开展专题探究活动。如拉网护坡研究、径流场观测、气象观察、制作标本、观察切片、农村垃圾处理现状考察、人工巨桉林对土壤肥力的影响水土保持研究、黄荆子药用价值研究、外来物种对原有生态的影响等。例如,基于基地资源开展的“废电池液对几种植物生长影响的研究”“黄荆子开发利用价值的调查研究”“关于利用胡瓜钝绥螨控制椪柑害螨生物防治技术的考察与试验”“小叶榕在城市行道和山村生长情况的对比研究”“外来入侵物种福寿螺对稻田生态环境影响的调查与试验”“关于青神县巨桉人工林对物种多样性影响的调查”“增糖降酸技术对椪柑果实品质影响的研究”“家乡常见蔬菜的认识和栽培”等20余项研究项目,获得了四川省青少年科技创新大赛奖(见表3)。

四、科普实践——促进学校发展

第一,学生成长。科普实践教育改革改变了学生的学习方式,打破传统教育壁垒,将教学课堂从室内拓宽到室外,促进了学生的个性发展,近10年来,学校有2万余人次在省级以上活动中获奖或展示。迄今近100项作品获省级以上奖励,其中国家级3项,省一等奖10项,省二等奖13项,中科生物创新奖2项,发明专利2项,省级实践活动18项。另外科幻画获国家级奖励6幅,省级奖励50余幅;学生科技论文在《科学课》杂志上发表3篇,获国家级奖励101篇。

第二,辐射引领。学校先后荣获“中国特色教育理念与实践项目学校”“四川省科技教育示范校”等多项荣誉称号。学道街小学基地实践经验“在实践中收获快乐,在体验中收获成长”荣获“教育部2018年全国中小学德育工作典型经验”,写进眉山市政府工作报告。2009年至今,有16个国家级部门、22个省级部门、35个市级部门的领导,共计400余人次,到基地调研指导或检查工作。先后有国家级、省级的专家学者130余人次到基地考察研究或指导工作;来自全国16个省的160余所学校的校长先后到基地参观学习。

参考文献:

[1] 孙蕾. 环保科普基地建设模式探讨[J]. 管理观察,2017(18):68-70.

[2] 张伟丽,刘凤民,张佩珍,等. 高校教师与科普基地搭建平台开展小学生科普活动的研究[J]. 广东科技,2017(09):68-70.

[3] 周静. 发挥联盟优势开展馆校合作科普基地的探索和实践[J]. 科技传播,2015(10):133-134.

[4] 夏百卉. 赏识教育理论与实践反思[D]. 长春:东北师范大学,2012.

[5] 周秀芹. 整合校内外科普资源 培养青少年的科学素养[J]. 当代教育科学,2010(06):21-22.

[6] 陈东莉,解晓平. 针对中小学生开展植物保护科普活动的实践与创新[J]. 农业科技管理,2022,41(04):52-54.

(责任编辑:汪旦旦)