基于核心素养,把握语文要素

作者: 陈丽霞

摘 要:《语文课程标准》要求小学生“阅读说明性文章,能抓住要点,了解文章的基本说明方法”。近几年来,说明性文章的教学在整个小学语文教学中所占的分量越来越大,学会阅读说明性文章是学生生活与语文学习的需要。巧设导语,激发探索科学的兴趣;换种方式,体会说明方法的好处;重视朗读,促进说明文本的内化;说写结合,推动语文素养的提升。说明文教学中,立足文本,准确把握说明性文章的语文要素,选择合适的角度切入,巧妙地设计有效的教学活动,能使说明文教学渐入凸显语文味之境。

关键词:核心素养;语文要素;说明性文章;阅读教学

一、巧设导语,激发探索科学的兴趣

叶圣陶先生说过:“说明文不一定就板起脸孔来说话,说明文未尝不可以带一点风趣。”是的,面对比较枯燥的说明文,换一种有趣的形式进行教学,更能激发学生的兴趣与好奇心,学生学起来也就水到渠成了。

二、换种教学方式,体会说明方法的好处

本单元的语文要素是“阅读简单的说明性文章,了解基本的说明方法”。运用恰当的说明方法可以将抽象复杂的事物介绍得通俗易懂。学习《太阳》一课时,可以采用换一换、比一比等方式,引导学生体会使用说明方法的好处。如教学第1自然段时,可以引导学生把“约有一亿五千万千米远”改成“非常遥远”,把“三千五百年”改成“好多好多年”,通过对比,让学生直观体会到通过列数字能具体地写出太阳与地球之间距离非常遥远。再如教学“初试身手”第一题时,注意提醒学生练笔时可使用说明方法来说明事物的特征。可以让学生通过阅读句子,明白这段话同时使用列数字、打比方的说明方法,将电视塔的外形特点介绍得更清楚。

三、重视朗读,促进说明文本的内化

朗读在整个语文学习中有着不可小视的作用。学生在读中理解,在读中积累,在读中感悟,在读中受到情感的熏陶。由于说明文的叙述一般是冷静的、理性的,因此,有些教师在教学时只重视知识的传授,忽略朗读的指导。其实,说明文由于重说明,作者的感情表达往往比较含蓄,这就更要通过朗读来加以体会。“读”是对文本内容进行内化的一种有效手段。通过朗读,反复地体会、揣摩课文的说明顺序、说明方法、表达方式等,从而激发学习的兴趣。教学中,既不能忽视“读”,也不能脱离文本随意“读”。如教学《松鼠》一课时,可让学生在朗读中思考:课文主要介绍了松鼠的哪些方面,请用横线或文字标示出来。学生边读边思考,在较短时间内提取文本的重要信息。

四、说写结合,推动语文素养的提升

说明文有两大教学任务,一是让学生了解课文向我们介绍了哪些科学知识;二是引导学生体味课文是怎样准确介绍这些科学知识的。教学时,既要落实这两大任务,还应从表达顺序、说明方法、语言特点入手,依托语言,活化语言,进行必要的听说读写训练。这样,既可以加深对科学知识的准确把握,又可以提升学生的语文素养。

(一)梳理信息练条理

本单元《松鼠》一课,课文对松鼠的知识介绍较多较杂,梳理信息对学生来说难度较大,如何准确、清楚、完整地梳理信息呢?可以以小组合作的方式讨论:课文介绍了有关松鼠的哪些知识?鼓励学生根据自己的阅读所得信息进行分类。再请学生进行汇报,边汇报边提炼出关键词语。师再次引导:文章有关松鼠的信息如此之多,怎样让读者一目了然呢?鼓励学生运用画图表、列提纲等方式梳理信息,逐条罗列,再小组代表汇报展示,其他同学补充或提出不同意见。这样或写或画或指名或交流的方式,调动了学生说与写的积极性,既梳理了信息,也培养了学生的条理性,可谓一举两得。

(二)创设情境练表述

科普说明文,教师如果能把学生探求科学知识的好奇心与具体的课堂结合起来,创设一定的情境,寓学习科学知识与语言训练为一体,肯定能收到事半功倍的效果。如教学《宇宙生命之谜》一课,为了解开“宇宙中,除了地球外,其他星球上是否也有生命存在?”这个问题,可创设这样的情境:宇宙是浩瀚无边、广袤无垠的。太阳系是银河系中的极小部分,太阳系的其他行星存在生命吗?请同学们深入文本,找答案,在课文中做做批注,然后,让学生来表述一下自己的观点。这样的情境调动了学生的好奇心,激活了课堂的教学氛围,学生从文本中抓住关键信息,既锻炼了提取与整合信息的能力,又培养了口头表达能力。

(三)转换人称练自述

学习语言的终极目标是学会运用语言。叶圣陶先生说过:“语文教材无非是例子,凭这个例子要使学生能够举一反三,练成阅读和写作的熟练技能。”转换人称说与写就是通过人称的转换,达到在新的语境中灵活运用语言的目的。这种方式可帮助学生更深入地理解文本内容,达到总结、积累、吸收的目标。如学完《松鼠》一课,可让学生以《松鼠的自述》为题,介绍松鼠的外形、习性、行为等。学完《鲸》这篇习作例文,也可让学生以《鲸的自述》为题,选择自己感兴趣的一方面或几方面来写一篇短文。这样的方式既立足文本,又超越文本。难度不是很大,学生也乐意写。体现了由“说”到“写”,由“积累”到“运用”,由“吸收”到“表达”的螺旋上升,使得说明文散发趣味与活力。

(四)迁移方法练仿写

“迁移法”适用于仿写式练笔。小学生的“仿写”,是学习、借鉴文本的写作,在阅读积累的基础上以参考为主,通过迁移、联结,形成新的表达内容。这将有助于学生体会文章的说明顺序,探究作者的说明方法。五年级上册《松鼠》一课,作者在第一段对松鼠漂亮的外形进行细致而生动地介绍,还用上了打比方的方法来介绍松鼠的吃相,写出了松鼠漂亮、讨人喜欢的特点。这种介绍动物外形的方法值得借鉴,课后我们可以仿照这一自然段,也来写一写自己喜欢的小动物的外形。

(五)设计列表提效率

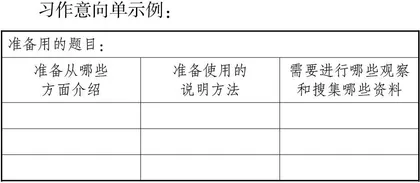

借助图表来进行教学,比单纯的文字说明更加令人一目了然,既直观具体,又可以弥补纯用文字表达的欠缺,便于学生理解。如教学本单元《介绍一种事物》这篇习作时,也可设计一张“习作意向单”,让学生事先做好充分的习作准备。

习作意向单示例:

这样的表格起到了列习作提纲的作用,学生先确定了题目,对自己准备从哪些方面介绍,使用什么说明方法,需要进行哪些观察和搜集哪些相关资料事先有了准备,课堂交流起来既方便,又有针对性,也为对资料做出进一步筛选、梳理腾出了更多时间,提高了课堂的效率。

再如教学《蝙蝠与雷达》一文,在细读文章4-6自然段时,可采用列表的方式,让学生通过勾画、抓关键词句等方式先做批注,再完成以下的表格。

这样表格一梳理,学生就能清晰、明白地了解科学家揭开蝙蝠飞行秘密的过程以及得到的结论。

著名特级教师王崧舟提出:“一堂好的语文课得有‘三味’,即语文味、人情味、书卷味。”“语文味”就是守住语文本体的一亩三分田。说明文教学中,立足文本,准确把握说明性文章的语文要素,选择合适的角度切入,巧妙地设计有效的教学活动,能使说明文教学渐入凸显语文味之境。

(责任编辑:向志莉)

参考文献:

[1] 徐武军,洪楼英. 点线并济 序理相生——谈小学语文第三学段说明性文章顺序的教学[J]. 课外语文,2019(15):70+72.

[2] 祝明媛. 基于核心素养的统编版小学语文单元教学研究[D]. 天津:天津师范大学,2019.