基于深度学习理念 开展生物课堂教学

作者: 张红丽深度学习是高层次的学习,它可以帮助学生实现思维的迁移,解决复杂的、综合性的问题。借助“产出导向”和“交互反馈”这两大操作法宝去组织课堂教学,能够实现深度学习,提升课堂效率,全面培养学生的核心素养。

一、深度学习的理念

深度学习是一种强调批判性思维,培养学习者将事实、规则、概念和思想加以运用,进行分析、评价和创造的高阶思维的学习方式。同时,它还能实现思维的进阶。它是个体将学习的知识从一种情境应用到另一种新的情境的过程,即迁移;它是掌握核心学科知识、批判性思维和复杂问题解决、团队协作、有效沟通、学会学习、学习毅力六个维度的基本能力。它不像浅层学习那样被动地、机械地接受信息、孤立地储存知识,而是主动建构知识,进行知识迁移从而解决真实问题。

深度学习的目标是迁移应用,学生能够在深入理解新情境的基础上,对关键要素进行判断和把握,在新情境中分析判断概念的复杂性和差异性,并将原则思路进行重组性迁移应用。这就需要教师精心设问,引导学生刨根究底。

例如,在讲解“渗透压”时,为了让学生彻底、通透地理解这一知识,教师可以设计这样一个问题:既然血浆的渗透压主要由蛋白质和无机盐决定,那么我们在分析影响组织水肿的原因时为什么只考虑蛋白质而不提及无机盐?而输液时,又为什么只关心生理盐水的浓度却不考虑蛋白质因素?在维持血浆渗透压平衡时,蛋白质和无机盐分别起什么作用?谁更重要呢?这样的问题既贴近生活实际又能很好地激发学生的学习兴趣。但是,学生并不知道如何作答,会茫然。

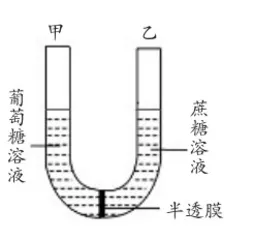

接着,教师给出如下装置:两侧是质量浓度一样的30%的蔗糖溶液和葡萄糖溶液,过段时间液面将会发生怎样的变化,渗透压的大小取决于什么?学生开始讨论,有说两边还是一样高的,有说左边高的,有说右边高的。学生在争论中,结合教师的引导,逐步弄清原理:原来教材中的“渗透压的大小取决于溶液中溶质微粒的数目”,这里的数目指的是溶质的物质的量浓度,而不是溶质微粒的质量浓度。学生结合化学知识,能够得出尽管蛋白质含量高(7%—9%),但蛋白质是有机大分子物质,相对分子量大,物质的量浓度小。而无机盐,虽然质量浓度比蛋白质小(不到1%),但由于相对分子量小,物质的量浓度大。这样单位体积的血浆中无机盐的分子数就要比蛋白质大很多。所以在维持血浆和血细胞之间渗透压平衡的作用中,无机盐的贡献远比蛋白质大得多。但是,在维持血浆与组织液之间的渗透压平衡时,由于无机盐相对分子量小,它能够自由地进出毛细血管,血浆和组织液的无机盐浓度基本上就是一致的。而大分子的蛋白质却不能轻易地从血浆进入组织液,这样,蛋白质的含量就决定了血浆和组织液之间水分渗透的方向。

这种围绕有价值的问题及行为组织的教学,就是深度学习,它将一系列生物学知识有机联系起来,让学生形成完整的知识体系,学生自然难以遗忘。这种解决复杂的、综合性的问题也是学生学习深度的体现和必经之路。

二、如何用深度学习理念组织课堂教学

在深度学习理念下组织课堂教学,须掌握好“产出导向”和“交互反馈”这两大课堂操作法宝。

1.产出导向

传统课堂上学生的“学”是输入性学习,是被动地、机械地接受知识,而“产出”指的是学生学习成果的产出。产出导向是指以学习产品(精彩观念、问题解决方案等)为固着点组织教学,是学生围绕一个具体的、可操作的任务的学习,学生在搜集、探究、展示、反馈从而解决学习任务的过程中建构知识、启迪思维、提升智慧,并通过所获得的“成果”激发学生学习内部动机,让学习者体验到收获知识的成就感和完成任务的自信心。

“产出导向”始于产出,终于产出,主张边学边用,学中用、用中学、学用结合。既强调产出的过程,又重视教师对学生产出结果的有效评价。教师对学生产出有效、快捷的反馈,能激发学生的产出动机,提高产出质量,能产生连贯的、有重点的生成性学习。

2.交互反馈

“交互”即互相交流,互相学习,相互启发。交互反馈是指在课堂教学中,师生之间、生生之间通过互相启发、互相触动、相互质疑、相互评价等具体形式,在知识的认知、情感的交流等方面形成多级活动关系。它要求教师在教学中扮演组织者和促进者的角色,为学生设计任务,组织活动,帮助学生解决在交互活动中遇到的问题。学生则通过自主学习、合作学习、探究学习,在交互过程中不断提升自我能力。

交互反馈既包括问题解决过程中介入式的发现反馈,也包括诊断学习结果后指导性的矫正反馈。其流程为:教师提出问题(发问)—学生初步阐释(表达)—教师指导行为(组织、启发、追问)—组织、邀请更多的学生对问题答案发表见解—教师再次指导—教师梳理、归纳、评价。

全面调动学生参与课堂的主动性和积极性,是课堂教学的核心任务。要想让学生主动参与到学习活动中并展开交流,教师设计的问题必须适合每个层次学生学习的“最近发展区”,这样才能让学生在学习中获得成功与自信,才能激发学生学习的积极性。

例如,在《基因指导蛋白质的合成—转录》这一课的教学中,教师给出情境:出示一个真核细胞结构模式图(以胰岛B细胞为例),放大图出示细胞核中的染色体,出示其中的11号染色体图,再进一步出示该染色体上的胰岛素基因、血红蛋白的相关基因、白化病的相关基因。然后提问:胰岛B细胞中这三个基因的表达情况是什么样的?

学生通过回忆旧知“基因的选择性表达”,回答“只有胰岛素基因能够表达”,首先实现了由“旧知”到“新知”的思维迁移。接着,教师提供模具:DNA分子平面结构模具(可拆成两条链)、若干4种脱氧核苷酸和4种核糖核苷酸。同时提出一个任务(即产出导向):结合DNA复制和教材有关转录的文字和内容描述,利用所给材料模拟转录过程。

学生在模拟转录过程中,每一步都会遇到问题,比如,解旋是将整个DNA分子解开,还是只将胰岛素基因解开?是全部解开后转录,还是边解旋边转录?解开后,该以其中的哪条链为模板进行转录?转录过程中,碱基互补配对原则与DNA复制是否一样?转录完成后,模板链又该如何处理?

在解决每一个问题时,会有多种观点碰撞,引起批判和创新。“教的关键在于倾听,学的关键在于表达。”教师给学生充分的时间进行应答、展示与汇报,肯定高层次的学生,点拨中间层次的学生,鼓励低层次的学生,实现交互反馈。

学生在讨论、操作的时候,看到自己的理解、操作与正确答案一致,便会有一种成功感,这种有所成就的学习会进一步激发学生的学习动机,从而形成良性循环。

以上案例,教师围绕“基因的转录”这一学习产品,通过精心设问引发学生思考,学生在思考答案的过程中批判理解、不断质疑、主动构建知识,在解决问题的过程中逐步掌握了本节需要掌握的内容和深层思考的知识,同时也收获到自己的产出成果(转录的产物),进一步激发了学习的信心。

综上所述,只要教师有深度学习的理念,在平常的教学中充分结合学生认知能力,围绕有价值的问题组织课堂教学,改变那种以表面活动为基础以及以灌输为中心的教学方式,定能全面培养学生的核心素养,促进教学效率与教学质量的全面提升,助力学生综合能力的发展。

(作者单位:山西省晋中市经纬中学校)

(责任编辑晓寒)