创设情境 依标复习

作者: 邵然

【摘 要】以高三复习课“语境下的词语运用与表达”为例,阐述了高三复习课如何创设情境,依标复习。教师从提出真实情境任务、融入个人体验情境、引入学科认知情境和运用社会生活情境四个方面引导学生梳理语言现象,观察词语运用现象,在语境中辨析词语的差异,探究词语运用的规律,建立思维的模型,将学科知识结构转化为学生认知结构,提高学生的语用能力。

【关键词】高中语文;复习课;依标复习;情境

【中图分类号】G633.3 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2024)27-0044-03

【作者简介】邵然,江苏省宜兴中学(江苏宜兴,214200)教师,正高级教师,江苏省语文特级教师。

在学习任务群背景下,为达成学科核心素养培养的目标,教学设计的流程呈现不同的面貌,但“依标教学”已成为大多数中学语文教师的共识。对高中语文教师来说,依标教学就是依据课程标准学习任务群的内容和目标要求,借助教材,根据学生实际情况开展基于学生学习的教学。[1]在新授课的教学中,教师会自主践行这一理念,但在复习课中,“依标复习”则容易被忽视。语言文字运用在高考试卷中形式灵活,具有创新性,全面采用情境化命题,把文本语境和语文课堂上的学习情境、生活中语言的运用情境结合起来,对学生的思维品质要求较高。与“词语的运用”有关的内容在近5年19套高考试卷中出现约17次,考查频率高,涉及范围广,是高考复习的重难点。

那么,在高三复习课中,如何依“标”据“本”,紧扣情境展开教学?2024年,我参加了江苏省教育科学研究院主办、无锡市教育科学研究院等承办的“《七彩语文》杯”江苏省中学语文教学论坛暨依标教学名师课堂展示活动,下面以我所执教的高三复习课“语境下的词语运用与表达”为例,作进一步阐释。

一、激趣——提出真实情境任务

“词语的运用”属于《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)设置的课程内容中第4个学习任务群“语言积累、梳理与探究”,关联统编高中语文必修教材上册第八单元“词语积累与词语解释”、选修教材《汉字汉语专题研讨》。新课标指出:“通过在语境中解读词汇、理解语义的过程,树立语言和言语的相关性和差别性的观念。”[2]16为引导学生在语境中区别词语的差异,我设计了如下的情境任务:

我有次出差,发现宾馆准备的洗浴用品上分别标着“清爽透彻沐浴露”和“轻柔顺滑洗发露”的字样,“清爽透彻”和“轻柔顺滑”两处形容词的使用是否恰当?从感官效果上辨析“清爽”和“轻柔”能否改为“轻爽”和“清柔”?

这一情境任务基于真实的语言事实,把学生带入生活情境之中。学生结合日常生活,认为“透彻”是深入了解的意思,用来修饰沐浴露不符合表达的语言环境;“清爽”不能改为“轻爽”,因为使用沐浴露能清洁身体,使人更洁净,“清爽”一词和沐浴露搭配更好;“轻柔”不能改成“清柔”,不符合日常表达习惯。

从中可以让学生在真实的情境中体会汉语的特点,了解词语的多义性,选择词语时要注重语言环境、词义的搭配、表达习惯、词语的细微差异等,把学生的学习兴趣调动起来。

二、深挖——融入个人体验情境

在复习课中,教师往往更重视学生思维能力的提升,而个人体验的融入能帮助学生精准理解问题,从而提升学生的思维能力。

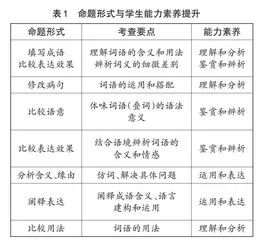

在这节课上,我设计了第一个情境活动。我分别从2022年、2023年高考试题中选择了填写成语、成语搭配、叠词、代词、仿词等7道考题,要求学生仔细研读这些考题及答案,梳理这些题目的命题形式和考查要点。这与“语言积累、梳理与探究”学习任务群的要求一脉相承,培养学生梳理语言现象的能力,探究语言文字运用的规律。在这一教学环节,我引导学生通过命题形式、考查要点,梳理出考查的能力素养点。学生在研读考题中,不自觉地代入个人体验,进而探寻词语运用规律。

例如,对于2023年全国高考新课标一卷第19题,我引导学生根据个人解题体验,发现这道题表面上看是在考查修改病句,实则考查的是成语“望其项背”的含义和用法、“促使”词语的搭配,增强了学生对考查点的理解和分析能力。再如,2022年全国高考乙卷第18题:

自上中学后,我曾和多位好友去照合影,进了这个面积不大的地方,交费、开票、整理衣服,就要坐到照相的凳子上了,大家经常会发出这样的问话:我脸洗得干净吗?眼睛亮吗?牙齿露出来好,还是不露出来好?我们男孩平时不大在意的问题,照相的时候会一下子冒出来。不过没关系,旁边总会有别的人提醒:你脸上粘了个东西,你头发乱了,你牙上有韭菜。那时,小镇上的孩子们不可能有什么照相的条件,只得依赖照相馆来存放我们的青春、温情、期待。

18.文中画横线的两处,都由三句话并列而成,但第一处主语“我”只出现一次,第二处主语“你”再三出现,二者的表达效果有什么差别?请简要说明。

对于这道题,学生能够关注“一下子冒出来”和“旁边总会有别的人提醒”这两句话,关注第一个句子有主语“我”,另外两句是承前省略,应该是出自同一人之口,语气连贯,与“一下子冒出来”相呼应。第二个句子是三个主谓齐全的句子,形式相对松散,可能不是由一个人发出的提醒。我带领学生结合语境,关注语感,完成鉴赏与辨析。

在这个活动中,学生需要调动知识储备,融入个人体验情境,将语言知识和情境体验整合在一起,增强了学生思维的深刻性和批判性,让学生的学习在课堂上真实发生。学生的学习成果如下页表1所示。

三、建模——引入学科认知情境

生活中有许多语言现象可以作为考查点,复习中不可能做到面面俱到,教师要引导学生寻找解题的路径,引入学科认知情境。由此考查学生辨识、分析、综合比较和归纳等能力,进而提高学生进行知识结构化的水平。

课堂上学生通过典型例题梳理了三个能力素养点,为引导学生作进一步知识的建构,我设计了第二个情境活动:

请通过小组合作的方式,根据上面考题的答案,分组讨论答案形成的逻辑推理过程,尝试对这一类题目的解题路径进行归纳总结。

学生开展小组讨论,归纳解题路径。一是理解和分析:掌握词语的基本用法,分辨词语语义和情感的细微差别,掌握语义。二是鉴赏和辨析:在比较中分析词语变化带来的表情达意等方面的影响,重视语感。三是运用和表达:重视知识迁移、发现关联、运用逻辑类比和推理,进行整合。学生能凭借语感,结合具体语境理解重要词语的隐含意思,分辨词语情感上的细微差别,体味重要语句在语言环境中的意义和作用,在信息中发现关联解决实际问题。

所有的活动要依据新课标的学业质量要求,虽然题目千变万化,但是所有的变化都基于一个原则——抓住词语的本义和语境义。此时,教师要引导学生建立思维的模型(如图1),将学科知识结构转化为学生认知结构,重建知识产生的情境,让学生自己去建立对知识的结构化认知,从而真正促进从“以教为主”向“以学为主”的转变。

四、实操——运用社会生活情境

新课标建议“语言积累、梳理与探究”任务群“应贯串其他所有的学习任务群”“每一个学习任务群,都要为‘语言积累、梳理与探究’学习任务群提出问题,提供资料,准备必要的条件”[2]17。在复习中,教师要充分运用各种语料,提高学生的语用能力。

例如,借助科普文对榫卯的解释:“榫卯是在两个木构件上所采用的一种凹凸结合的连接方式……以木构架结构梁、顺檩等主要构件建造而成,各个构件之间的结点以榫卯相吻合,构成富有弹性的框架。”我引导学生根据文本,推测“卯上了”的含义并分析它得名的缘由。

在这一活动中,学生通过具体的文段语境,认为“卯”的本义是木器上安榫头的孔眼,它需要与对应的榫头扣上,将这一现象引申即“卯上了”。再结合社会生活情境,学生联想到榫和卯必须紧紧咬合才能牢固的特点,由此推断出“卯上了”可以用来比喻为了完成某件事情全力以赴,或和对手较劲,直到分出胜负。

再如,我运用教材中《故都的秋》这一文学类文本,引导学生积累、梳理文中的语言现象。学生通过小组合作,作了如下的探究。学生将文中“从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光”改成“朝东细数着丝丝射下来的日光”,比较表达效果。学生结合生活情境,认为树叶繁多时,日光从树叶中照过来不可能是连续的,从而认识了“一丝一丝”和“丝丝”的差异;“漏”字写出了日光隐约被树叶挡住了的情境,“射”字显得光线强、力量足,不符合文段的意境。

在这样的活动中,学生经过梳理和积累经验后,进入了探究阶段,能够归纳出语言现象的规律。解决问题的过程也是提高语文核心素养的过程。

依据新课标,教师要认识到“在教学中创设情境的实质是对学科本质观的理解”[3],明确真实的语言实践与情境是推动学生达成学科核心素养的必要条件,在复习课中帮助学生完成真实情境中的语言任务,回归认知体验的原点,使课堂教学更加高效,提升学生语文核心素养。

【参考文献】

[1]张克中. 再说设计:语文课依标教学的关键[J].中学语文教学,2023(9):30.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[3]教育部基础教育课程教材专家工作委员会.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)解读[M].北京:高等教育出版社,2020:201.