探寻“立德、启智、铸魂”教学新范式

作者: 张日华 杨彬

编者按:在古老的通扬河畔,江苏省南通市第二中学百余年来坚守“笃实”校训,坚持“着力打造富有生命力的学校,创造适合学生成长的教育,为每一位学生的美好人生奠基”的办学理念,努力打造“笃实”教育品牌。学校基于江苏省中小学教学研究课题“借助支架式学习理论实施思政‘立学课堂’的实践研究”,在全校推广为学生成长搭建支架的补偿性教学,打造出带有“立德、启智、铸魂”特色的“立学课堂”。

【关键词】补偿性教学;补偿内容;支架

【中图分类号】G633 【文献标志码】B 【文章编号】1005-6009(2024)27-0083-03

【作者简介】1.张日华,江苏省南通市第二中学(江苏南通,226002)教科处主任,高级教师,南通市政治学科带头人,南通市优秀教师,南通市优秀教育工作者;2.杨彬,江苏省南通市第二中学(江苏南通,226002)党委书记,正高级教师,江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象,南通市优秀教育工作者。

习近平总书记强调,培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题,也是建设教育强国的核心课题。中国特色社会主义进入了新时代,高中学科教学也迈入了培塑学生核心素养的新阶段。高中教师的课堂供给,直接关系到育人的方向和质量,关系到国家和民族的未来。广大教师应该结合学情,结合中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,帮助学生树立正确的人生观、价值观;应该超越学科边界,向学生传授融合德智体美劳的知识,展望最新科技成果,培塑学生思考、探究、辨识、体验的学习状态,在启智润心的同时厚植学生的学习底蕴;应该激活学生发展自觉,让其理想抱负与国家民族发展同频共振,夯实铸魂强基的教学底色。因此,我们开展了“立德、启智、铸魂”的“立学课堂”校本实践。

一、实施补偿性教学的原因分析

提高教学质量要关注学生的已有基础。维果斯基的建构主义学习理论认为,学生在智力活动中,对于解决问题需要的能力和其原有的能力之间可能存在差异,即学生独立解决问题时的实际发展水平和教师指导下解决问题的潜在发展水平之间存在距离,此时教师应当主动地搭建支架,促进学生的发展。实践表明,教师需要关注学生学习的盲点、断点,为学生搭建支架,以激活学生潜力、增强学习活力、增进学习动力,这种补偿实际上是对学生的知识缺失、经验不足的补充。

以高中思想政治课程教学为例,我们在前期研究时发现,学生在“实际发展水平”与“教师指导下解决问题时的潜在发展水平”之间存在较长“距离”。一是学生对学习中出现的专业概念理解得不深不透,如供求曲线、碳中和、正回购与逆回购等概念。二是学生欠缺相关文学、史学知识,影响其解释、论证、说明、比较、确认、评述等能力的养成。如学生对“田忌赛马”“生于忧患,死于安乐”“人病则忧惧,忧惧则鬼出”等典故或古诗词理解得不准确、不到位。三是学生理论素养欠缺,不能深刻理解相关名句。如学生对马克思理论、毛泽东思想等分析、评述不准确。四是学生对与其生活距离较远,而又应知应会的时代精神了解不够。如中国女排十夺世界冠军所体现的“女排精神”、一代又一代的航天员锻造出的“航天精神”等。上述“距离”成了学生学习的盲点、断点,制约思政学习知识结构向智能结构的转化与思政学科素养目标的达成。此时,教师需要搭建支架,打造“立德、启智、铸魂”的“立学课堂”。

通过研究,我们发现学生出现上述“距离”的原因是多样的。一是时代在发展变化中不断产生新的思想理论,教师应在课程教学中做到“因事而化、因时而进、因势而新”。二是学生的学科素养正在形成过程中,仍不足以支撑其他课程学习,如语文作为工具,不足以支撑学生对思政课程内容的理解。三是学生因成长背景、生活经历的局限,制约其认知水平的提升等。为了缩短上述“距离”,需要教师“补偿”相关内容,这是思政课程有效学习、意义学习乃至教人成人的前提。学生在教师“补偿”后“立学”,能够在脑中建立完整的知识结构,达成认知闭合与逻辑自洽,最终实现知识、技能、情感等方面的融合提升。同时,补偿性教学实现了“顺着学生的基础而教”与“围绕课程目标而教”的统一,是教师主动“走进”学生学习生活,与学生“对话”“合作”并使学生“反思”“领悟”的教学。

二、补偿性教学的支架内容与搭建途径

基于校本化的思政课“立学课堂”的研究,我们促进其与南通整体教育教学改革、江苏教育文化的整体建构相生、互进、共长,既关注思政课堂学习效率,又关注思政课堂育人方向、育人目标。同时,为了搭好支架,补上学生的短板,我们将补偿性教学研究与教师成长、名师培育结合起来,力求打造一支“情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正”的骨干教师队伍。

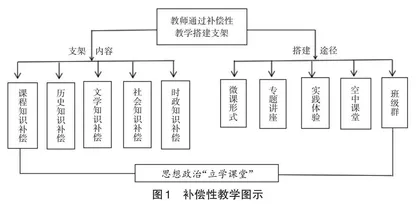

支架是缩短学生学习“距离”,引导学生向上攀登成长的“跳板”。实践中,我们通过多种形式,借助多种途径,实施补偿性教学。(见图1)

我们发现,实施补偿性教学的难点不在于补偿的形式和途径,而在于教师必须熟悉甚至掌握补偿的内容。教师要为学生补偿时政知识、社会知识、文学知识、历史知识和课程关联知识,必须在研究学生学情的同时,研究课标与教材,明确最终目标与现实距离。高中思政课程实施补偿性教学,对教师提出了“博学”的要求。如为了讲好法律课,教师不仅要掌握法的起源和本质、依法治国总目标等内容和要求,还要了解《中华人民共和国民法典》等法律,知晓一定的程序法知识。若教师知识固化、视野狭窄,则不能满足当下学生成长的知识、技能、方法需求,也不能实现“为党育人、为国育才”的目标。因此,为了实施补偿性教学给学生的学习搭建支架,教师需要不断学习、钻研。习近平总书记提出的“勤学笃行、求是创新的躬耕态度”等教育家精神,应是高中教师坚持践行的。

三、补偿性教学实施中搭建支架的实践要求

通过补偿性教学搭建支架,对学生学业进阶而言效果显著。它能让学生在教师搭建的支架上拾级而上,让学生将教师提供的情境意蕴转化为内在认知,在完善知识结构的过程中接受课程新知识,进而培育学生核心素养,显著提升课堂教学效率。

其一,塑造教师学习共同体。高中思政教学运用好补偿的方式来搭建支架,只凭借某个教师的一己之力是难以有所作为的,必须充分调动备课组甚至整个学科组的力量。例如,高中思政课程内容众多,涉及政治、经济、文化、民族宗教、哲学、国际关系、法律等。这些内容大多较为抽象,理论概括性强,离学生的生活体验较远,学生缺少对上述内容的生活经验和感性认知。有专家认为,高中思政课程的具体功能,就是推动学生政治生活的社会化进程。这意味着高中思政教学需要补充的内容超越了学生的具体生活。为此,学校学科建设需要发挥教师共同体的功能,在研究学生学情的基础上,对标课程标准,确定补充的内容与方向。各年级备课组要各司其职,“种好自身责任田”,满足学生阶段性学习发展的需求和期待。同时,各备课组之间加强沟通协调,统筹考虑补偿内容在价值塑造、知识传授和能力培养等方面的功效,形成共建共享的思政课程系列资源库,推动高中思政教学与现实紧密结合、与时代同频共振、与评价精准对接。

其二,要大力实施融合教学。这里的融合教学是指德智体美劳“五育”融合。高中的思想政治课程内容是人类的思想精华和政治文明两方面内容的集合,包括众多子科目。其中的哲学与逻辑是对各门具体学科的抽象和概括,学业评价也常常被运用到各学科的相关知识与情境中。由此,高中思政课实施补偿性教学,教师必须认真学习其他学科内容,找出其中可以与思政课程结合的知识点,并相机择时融入思政课程教学进程中。同时,教师在实施补偿性教学时必须尽可能地补充各学科知识、最新学科前沿知识,并将其与思政内容融合起来,以开阔学生的眼界,增长学生的见识和学识。