基于科学论证涵育科学思维的课堂教学实践

作者: 祁红菊

【摘 要】以“光电效应”教学为例,从科学论证与批判性思维的关系出发,以图尔敏论证模式为支撑,整合教材,创新实验,以情境为载体设置冲突,结合严谨的科学论证活动,让学生亲历光电效应规律的发现过程,在科学论证过程中深化对概念和规律的理解,提高学生的科学论证意识和能力,以达到涵育科学思维的目的。

【关键词】高中物理;科学论证;科学思维;课堂教学

【中图分类号】G633.7 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2024)43-0015-04

【作者简介】祁红菊,江苏省奔牛高级中学(江苏常州,213131)教师,正高级教师,江苏省物理教学名师。

在基础教育中,科学思维能力包括模型建构、科学推理、科学论证、质疑创新等组成部分,但其中的“科学论证”能力,在实际教学中最易受到忽视。科学论证活动的展开往往以教师为主,以科学论证涵育科学思维能力的教学设计相对较少。而科学论证已被普通高中物理课程标准纳入学科体系,成为物理学科素养中科学思维的一个核心组成部分,其重要性不言而喻。

批判性思维要求能够基于事实证据进行科学推理,并能对不同观点和结论提出疑问,结合论据进行科学论证,批判、检验和修正结论,强调不盲目地接受,也不盲目地否定。科学论证是以已有证据为基础,借助证据和逻辑推理获得的理论依据支持自己的主张、反驳他人观点的科学探究活动。[1]论证就是要培养“有批判性思维的人”,因此将科学论证引入物理课堂,能够使学生经历类似科学家思考问题的过程:通过提出主张、寻找证据、质疑、辩驳等论证过程最终得出科学结论,从而促进学生批判性思维能力的发展。

目前受到较多关注的是“图尔敏论证模式”,该模式提供了科学论证的基本流程,包含主张、依据、理由、支援、反驳和限定词六个要素。科学论证开始于一个特定的“主张”,即想要证明和确立的结论;支持主张的数据、事实和证据即为“依据”;起到桥梁作用,架设于依据和主张之间的规律和普遍性原则即为“理由”;而“支援”是对理由进行支撑的必要阐述;“限定词”指的是主张成立的条件和范围;同时,理由也需要通过“反驳”进行进一步的“证实”或“证伪”。[2]本文以人教版高中物理选择性必修第三册“光电效应”的教学为例,谈基于科学论证涵育科学思维的课堂教学策略。

一、“光电效应”设计思路

本节内容是从经典物理学到量子物理学的重要衔接。光电效应现象是光具有粒子性的关键证据,爱因斯坦用量子论观点对光电效应现象所作出的解释,是对前自然观和旧思维方式的重大变革,为人类打开了一扇崭新的科学大门,开创了全新的科学领域。因此,本节课蕴含了物理观念的形成、猜想论证的实验探究和质疑创新的科学思维等多种核心素养要素。但对学生而言,在系统掌握了经典的物理理论,建立了能量连续性的经典物理观念以后,再改弦易辙,去接受“匪夷所思”的量子观念是非常困难的,这相当于在学生和新知识之间隔了重峦叠嶂。并且光电效应的实验现象和规律比较复杂,要从现象中归纳分析,厘清实验规律,并尝试用新理论来解释新的现象,对学生来说也是一个极大的挑战。

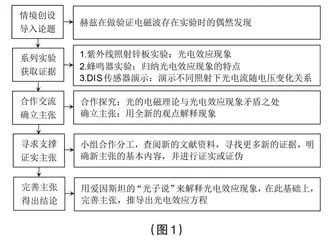

为此,笔者尝试以图尔敏论证模式为支撑,针对教学内容进行创新设计,教学设计的思路如图1所示。

二、“光电效应”设计策略

(一)情境再现,诱发思维冲突

重演赫兹验证电磁波实验,实验装置如图2,高压电子感应圈与两个金属板相连构成电磁波的发射端,另两个金属板分别连接金属针作为接收端。

现象:在紫外线的照射下,负电极更容易产生电火花。

教师引导学生针对现象提出疑问,并将学生的问题归类梳理引出本课要探究的三个任务:放什么电?有什么规律?如何解释?

【设计意图】导入论题,是科学论证的首要任务。本节课的导入,重温了历史上经典的物理实验——赫兹的验证电磁波存在的实验。学生通过对放电现象的观察,产生了一系列的思维谜团,随着这些谜底在课堂上的逐步揭开,可生成科学思维的一般思路和方法。赫兹的这个实验看似与本节课的教学内容无关,但从科学思维“逻辑性原则”和“历史性原则”的视角来看,这样的引入方式却令学习过程回溯到了问题发生和发展的“本源”,使学生的学有了源头和根基,让学生产生身临其境的体验感和基于真实思维冲突的研究欲望,并提出了诸多论题及猜想。

(二)搜集证据,寻求思维支撑

1.实验探究逸出何种物质

学生活动:自主设计实验方案,选用器材如图3所示(紫外灯,锌板,验电器),最后得出结论:从锌板逸出的是负电荷。

教师继续演示:用玻璃罩住紫外灯,观察验电器张角情况。

得出结论:用紫外线照射锌板时,从锌板向外逸出带负电的粒子。

教师启发引导学生继续研究,可以通过测得比荷的方法得出它是电子。

最后总结结论:在光的照射下,从物体发射出电子的现象叫作光电效应。发射出的电子叫作光电子。

【设计意图】科学论证必须建立在真实问题的基础上,科学思维才能得到有效的培养。在探究“光电效应逸出的是何种粒子”这个环节中,教师并没有直接进行实验演示,而是让学生通过积极思考,自主设计相应的实验方案,并结合选定器材进行实验探究,将学生置于科学研究者的角色上,在真实任务情境中培养学生的科学思维,以及发现问题和解决问题的能力。并且,课堂演示也并没有预设成一次就实验成功,当紫外线照射锌板时,验电器张角并没有张开,学生继续寻找解决方案,直到成功演示,展现了科学研究过程的不确定性和曲折性。真实的研究体现了富有思维障碍和冲突的学习过程,发展了学生的科学思维能力。

2.实验探究光电效应规律

活动一:学生自主设计电路,得出初步探究方案,并用光电管、干电池、蜂鸣器、滤光片、手电筒等进行简单体验。学生得出结论:光电效应是瞬时发生的,且当入射光频率增大到某一数值时,才有光电子发出,这种现象与光强无关。在入射光的频率一定的条件下,光的强度越大,电流越大。

活动二:教师展示光电效应实验电路板(见图4),微安电流表和电压表均为数字式电表,黑盒子中是光电管,左侧有一透光孔。

演示:紫光照射,未加电压时,电流不为0。教师引导学生思考该现象产生的原因。学生分析得出:电子逸出金属表面时具有一定的初速度,因此即便不加电压也有光电流。

教师引导学生分析得出要想使电流为0,加反向电压并调大电压即可,并现场演示。

继续分两种情况演示:频率一定,选择强紫光和弱紫光,增大电压U,用数字传感器观察光电流随电压的变化规律(见图5);改变频率,即再选择一定强度的绿光演示。

观察实验图像,学生总结规律:存在饱和光电流和遏止电压,且光的强度越大,饱和电流就越大。

教师引导学生思考饱和电流和遏止电压存在的原因,最后得出遏止电压与最大初动能之间的关系。

【设计意图】新主张的产生,是基于事实、数据和证据。“探究光电效应规律”的环节,既是本节课的重点和难点,也是搜集“依据”的重要过程。教师创设了一个主体能动的教学环境,先是通过一个简易的实验装置让学生初步感知规律,接着再通过数字式电表与DIS传感器演示实验,结合层次性和递进性的问题链,引导学生分析和推理,最后总结得出规律。本环节的教学设计,不仅实验过程让学生参与,实验结果交由学生分析,让学生自己去发现和领悟,而且收集了较为充分的实验数据和事实,为新主张的提出奠定了坚实基础。

(三)确立主张,体悟思维过程

思考与讨论:按我们之前对光的认识“光是电磁波,携带了能量”,你认为有哪些跟光电效应现象相违背的方面?

学生讨论得出用经典电磁理论解释光电效应的困难。

教师继续抛出两个问题供学生讨论:1.当传统的理论无法解释现象时,那就需要创新,你能提出新的主张来解决这些疑难现象吗?比如瞬时性?你认为这类似于我们前面学过的什么模型?2.只认频率不认强度,说明光的能量与什么有关?为什么电子的最大初动能只与频率有关?你能联想此前学过的相关知识尝试着进行解释吗?为什么需要满足一定的频率条件,光电效应才能发生呢?

学生再次思考、讨论与交流,并建立光子模型。

总结:爱因斯坦受普朗克能量子观点的启发,提出了光子说。

问题:仔细研读爱因斯坦光子说的具体内容,分析光的光子说跟光的电磁说有哪些不同?

教师引导学生理解从经典电磁理论中光的连续性到光的量子化,在认识上发生了质的飞跃,并用爱因斯坦的光子说解释光电效应的四个实验规律。

学生阅读教材文本,寻求支撑光子说正确性的更多实验证据,如密立根根据光子说测出的普朗克常量h数值跟普朗克根据黑体辐射得出的h数值的比较,及康普顿效应。

最后,教师让学生在课后查阅资料,搜集整理能证明光子说成立的其他实验或佐证材料,下节课在班级分享。

【设计意图】当现有的理论无法解释实验现象和事实的时候,往往就是新主张、新理论开始萌芽的时刻,更是科学思维大显身手的最佳契机。因此在探究光电效应本质的环节,基于学生的视角,以实验事实为载体,借助已有的知识,通过逻辑推理和演绎,将科学思维方法应用到复杂的情境中去,从而得出新的结论,让学生体会到豁然开朗、柳暗花明的愉悦之感。另外,根据图尔敏论证理论,新主张形成后的重要任务之一就是寻求支撑,以证实主张,因为仅靠少数实验证据,从科学论证的严谨性来说,是不能真正保证新主张的正确性的。教师先通过新旧主张的对比让学生领悟光子说的内涵后,再让学生尝试着用新的主张——光子说解释光电效应的实验规律,解释实验现象的过程其实也是一种“证实”过程,然后再让学生从文献资料中寻找支撑光子说成立的更多依据。这样,既可以培养学生思维的科学性与缜密性,也能让学生从科学的发展历史中感受人类文明进步的艰辛和曲折,以及科学家坚韧不拔、寻求真理的科学精神。

(四)完善主张,凸显思维价值

活动1:学生在已知光子能量和金属逸出功表达式的基础上,尝试推导光电子最大初动能与入射光频率的关系式,以及遏止电压Uc与光的频率ν之间的关系式。

活动2:让学生画出Ek-ν图像和Uc-ν图像,并指出图像斜率及截距的含义。

活动3:引导学生认识到光有波动性,也具有粒子性,让学生阅读教材,阐述对光的波粒二象性的理解。

【设计意图】新主张即便被“证实”,仍需不断完善,在完善中深化,在深化中发展。在本教学环节前,光子说已被“证实”,此时教师设计了三个教学片段,一是让学生推导出光电子最大初动能和截止电压随入射光频率间的函数表达式。二是要求学生根据表达式画出最大初动能和截止电压分别随频率变化的函数图象,并研究图像斜率和截距的含义。三是基于光既具有波动性又具有粒子性的事实,阐述对光的波粒二象性的理解。三个片段,步步深入,进一步加强学生对光粒子性的理解,同时又不断螺旋上升发展主张,形成对光本质的新认识——波粒二象性。

本节课以图尔敏的科学论证模式为教学依据,用研究的过程来优化学习的过程,实现了从“知识积累学习”向“素养发展学习”的课堂转型:从被动接受到能动实践、从结论性问题到本源性问题、从知识传输过程到研究发现历程、从简单化互动到结构化协作,回归学科本质、尊重主体思维、严密科学论证。在课堂教学中,充分挖掘物理学史中的课程资源,借鉴科学家实验探索的思维历程,用论证的观点设计学习、用论证的方式组织学习、用论证的过程促进学习、用论证的内涵丰富学习,展现出“学科时空”与“生活时空”“学科实践”与“生活实践”的双向融合,实现了“联系现实生活、立足科学论证、探寻科学本质、体悟思维方法”的课堂样态。

【参考文献】

[1]胡红杏.科学论证的本质、价值及教学策略[J].当代教育与文华,2021,13(2):42-49.

[2]汪明.图尔敏论证模型与物理教学的实践[J].物理教师,2020,41(12):9-12.