理清中考叙事类文本的命题思路,培养学生的批判性思维

作者: 傅兰珍 陶慎中

【摘 要】南京市中考英语叙事类语篇主要以语篇特征和层级性问题的设置为途径,实现对学生批判性思维的考查。在英语课堂教学中,教师可基于这两种途径,针对教材中的相关叙事类语篇设计能够培养学生批判性思维的语篇特征分析活动和层级性问题,提高学生的分析推理和评价能力。

【关键词】中考英语语篇分析;叙事类文本;批判性思维

【中图分类号】G633.41 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2023)11-0061-04

近五年来,南京市初中毕业生学业考试的英语阅读语篇中,每年都有叙事类文本,其中四年是剧本,一年是短篇故事。问题设置形式灵活多样,试题难度逐年加大,更注重考查学生的阅读策略和思维品质,尤其是批判性思维。笔者深入研究南京市中考叙事类文本的阅读题型,分析试题的命制理念,并以此为导向点拨课堂,优化叙事类文本的阅读教学设计,实践证明效果良好。

一、中考阅读理解对批判性思维的考查

思维的批判性在于质疑、求证的态度和行为。目前,阅读理解试题仍然以对事实性信息的识别、提取和理解为主,涉及分析、评价、判断和阐释的试题还不多。[1]笔者分析南京市近五年初中毕业生学业考试的英语阅读语篇类型,发现考试注重对记叙文的考查,试卷中问题的设计是达成批判性思维考查目标的关键。中考试卷记叙文阅读理解的问题设计主要从以下两个方面入手。

(一)依据文体特征

记叙文或故事描述情景,含有故事情节。记叙文的剧本片段语篇特征显著,比如戏剧发生的场景、人物的情感特点以及人物的动作都会在剧本的特定部分进行描述。另外,戏剧和故事都需要学生想象、预测或推断故事情节发展和可能的结局。

例如,以下问题的设计体现了对学生对戏剧语篇特征掌握情况的考查。1. Which of the following shows where the scene happens? (2016年B篇)2. Where does this scene take place?(2019年D篇)3. Which of the following words is used to help readers know the feeling of the Queen?(2019年D篇)4. Who is hosting the interview?(2020年D篇)5. What may happen next according to Scene 1?(2019年D篇)6. What might Aziza write in his diary about the interview?(2020年D篇)

以上问题主要考查记叙文的语篇特征,尤其是剧本的场景和人物以及人物情感。2019年和2020年的试卷中分别有题目考查学生想象、预测或推断故事情节发展和可能的结局的能力。这需要学生对文本信息进行加工整合,然后作出合理的预测和推断。

(二)体现层级特点

试卷设计的问题应遵循学生的认知规律,使测试的问题既有理解字里行间意义的问题,又有理解文字背后意义的问题,甚至有少量理解超出字里行间意义的开放性问题,以挑战学生的思维和表达。[2]命题者可以依据布鲁姆认知领域的教育目标分类,设计基于批判性思维能力考查的不同层次和类别的问题:分析类问题、推理类问题、评价类问题。依据问题分类对南京市2016年至2020年中考英语记叙文阅读理解题进行分析,可以发现分析类问题10个,占比43%;推理类问题8个,占比35%;评价类问题1个,占比4%。

由此可见,分析类问题所占比重很大,主要考查学生在理解语篇的基础上对信息进行分析、比较的能力;其次是推理类问题,主要考查学生在对语篇理解和分析的基础上,进行合理的推理判断得出答案的能力;评价类问题最少,主要考查学生在理解语篇的基础上,对信息进行分析、综合,并作出正确评判的能力。

基于以上分析,中考对于记叙文语篇中批判性思维的考查主要从两个层面入手:语篇特征和层级性问题,尤其重点考查戏剧类文本的特征。但是目前的译林版英语教材中没有相应的戏剧文本,因此对于记叙文语篇特征的分析可以借助挖掘故事、小说片段中的记叙文五要素,培养学生的语篇分析能力,或者通过补充课外阅读的戏剧片段或整本书阅读,来锻炼学生的记叙文语篇分析能力。

本文以译林版英语教材八年级下册第四单元语篇Gulliver’s travels节选的教学为例,从语篇特征和层级性问题两个方面来探讨记叙文语篇教学中批判性思维的培养策略。

二、叙事类文本教学中批判性思维的培养策略

(一)深入解构语篇

叙事类文本内容丰富、情节曲折,研究其承载的语篇目的、主题意义、组织结构、语言知识的整合、语言运用的典范等,均需通过师生对文本的解构活动来达成。[3]教师需要引导学生分析叙事类语篇的组织结构,把握叙事类语篇的文本特征,厘清人物、情节、环境之间的内在关系,分析语篇内容、观点、情感态度,赏析精彩片段,了解语篇所采用的表意手段。[4]

1.解构文本

可视化思维工具不仅能呈现语篇的事实性信息、分析语篇的结构和行文格式、发现语言结构在组织语篇中的价值,还可以通过图示引发学生情感和审美体验的介入,激发、唤醒和点燃其求知的冲动和创造的欲望,[5]进而发展学生的思维能力。

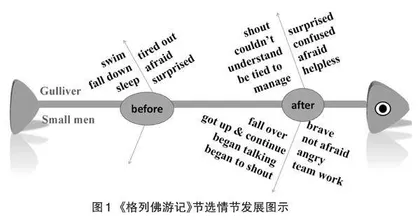

该语篇是《格列佛游记》的英文原版片段,在教学时,教师可以首先介绍背景信息和文章插图,让学生猜测语篇类型;接着提供作者的背景信息,帮助学生抓住故事主人公。通过挖掘文本的过渡词,可以发现文本的写作顺序为时间顺序。然后,教师带领学生按照时间顺序梳理文本,概括格列佛遇见小人之前和之后两个时间段的内容,并从人物的动作和情感两条主线给出事实性细节加以支撑。这一活动过程中,学生在分析文本脉络的同时,针对文本逐步绘制出故事情节发展的结构化思维导图。(见图1)

2.赏析语言

文学性语篇的写作手法和语言能够体现出作者的个人风格和写作意图。教师应引导学生关注语篇的表现手法,如环境描写,以及人物的外貌、动作、语言、心理、神态等的描写,并关注象征、夸张、对比等修辞手法和技巧,了解各种表意手段,促进语言运用的自动化。[5]

教师在带领学生梳理故事情节发展的脉络之后,可引领学生按照情节发展顺序更加深入地挖掘文本的语言特色,对文本中的典型语段进行语言赏析与推理活动。首先,呈现文本原句和另一个句子,让学生朗读,对比哪个句子的语言运用更好。“I looked down and saw a very small man. He was the same size as my finger!” “I looked down and saw a very small man.”通过朗读对比,学生可以在脑海中形成画面,把小人的大小和人类的小手指大小作对比,形象生动地突出小人之小,领会文学性语篇语言的精妙。

接着,让学生划出文中自己喜欢的具有文学特色的词句,并作分析和评价。有学生划出“There were around 40 of them. I shouted at them—the loud noise made them all fall over.”他认为破折号后面对格列佛大喊的解释让读者对巨大的声音有了视觉上的感知。在语言的赏析和评价过程中,学生的分析能力和评价能力均得到提升。

(二)精准设计层级性问题

多层次、多角度、有思维含量的问题设置是批判性阅读的重要特征。[6]合理、有效的问题设置能调动学生思维的积极性,是培养学生批判性思维的重要途径之一,可以推断批判性阅读的开展效果。

根据中考记叙文语篇分析问题的层级性特点,教师针对批判性思维培养设置了以下三个层次的问题。1.分析类问题:(1)What’s the order of the passage?(2)How did Gulliver shout at them?2.推理类问题:(3)Why does Gulliver call the small men “it” at first?(4)How did they fight against each other?(5)Why did the writer use the two questions?(Where was I ? Who was this tiny person?)(6)How did Gulliver’s feelings change from the beginning to the end?3.评价类问题:(7)Which sentence is more beautiful in your opinion after reading?(8)Who was more powerful, Gulliver or the small men?

第一层次的分析类问题要求学生阅读并梳理文本线索,分析故事情节。问题(1)抓住文章的过渡词判断写作顺序;问题(2)联系上下文分析格列佛大喊的效果。

第二层次的推理类问题通过直接分析文本不能得出答案,需要梳理文本线索,对上下文情节进行比较概括,合理推断,得出答案,这样的问题可以引导学生对文本进行深度挖掘和解读。问题(3)和问题(5)文本并没有直接提及,需要学生分析主人公当时的心理;问题(4)和问题(6)需要学生对线索进行具体分析梳理,理清文本对于格列佛和小人们的斗争以及格列佛情绪的变化的描写,定位细节,合理推断并借助结构图示推断出完整的答案。

第三层次的评价类问题要求学生在文本解读、分析和推理的基础上,对故事情节和人物特点、语言等作出评价。问题(7)需要学生在理解对比文学性文本语言之后,发现文学性文本的语言特点。问题(8)需要学生在分析概括、推理判断文本故事情节之后,通过对比人物性格和动作,深度挖掘文本内涵并作出合理评价。

解决以上三个层次的问题后,教师鼓励学生带着疑问去阅读文本和自主探究,并给予学生机会针对文本的留白自由发问和大胆想象。学生朗读完文本后,小组成员相互提出问题“If you were Gulliver, what will you do? How will Gulliver run away?”以上两个问题在文本中没有直接给出答案,教师需要引导学生就问题再次进行小组讨论,积极思考,各抒己见。这样的教学帮助学生深度解读文本,使学生思维的批判性和创新性得到有效训练。

在当前的教育改革背景下,命题是教学的“指挥棒”。从命题的角度研究中考英语试题,对初中英语教学质量提升有积极的促进作用,具有以评促教、以评促学和以评育人的功能。同时,命题理念研究对落实新课标要求、实施核心素养导向的教学评一体化、推进“双减”工作和提升教师专业能力等方面均有重要的意义。中考英语试题以核心素养立意、重视实践能力、体现创新精神等命题改革方向,这启示教师要在教学中帮助学生构建学科知识体系,使其形成学科思想方法,培养学生的高阶思维。

【参考文献】

[1]程晓堂.英语学科核心素养及其测评[J].中国考试,2017(5):7-14.

[2]陈天,张顺生.论试题命制对学生语言能力和思维品质的考查——以2016—2018年中考英语阅读表达题型为例[J].中小学外语教学:中学篇,2019(4):54-58.

[3]梅德明,王蔷.改什么?如何教?怎样考?——高中英语新课标解析[M]. 北京:高等教育出版社,2018.

[4]薛海燕. 促进文学性语篇深度学习的教学策略探究[J].中小学外语教学:中学篇,2020(4):40-44.

[5]马维林.普通高中美育的学理转型、价值指向与范式建构[J].课程·教材·教法,2019(3):62-70.

[6]贵丽萍,黄建英,周勇,等.英语阅读教学中的思维活动:批判性阅读视角[M].杭州:浙江大学出版社,2013.

【作者简介】1.傅兰珍,南京市江宁高新区中学(南京,211100)教师,一级教师,南京市江宁区英语学科带头人;2.陶慎中,南京市江宁高新区中学(南京,211100)教师,高级教师,南京市英语学科带头人。

*本文系南京市教育科学“十三五”规划2020年度专项课题“农村初中生英语学习全息式环境创设的实践研究”(L/2020/304)阶段性研究成果。