英语科普说明文类语篇的阅读教学实践与思考

作者: 穆晓艳

【摘 要】语篇的文体特征是文本解读的重要维度之一,也是阅读教学活动设计的一个切入点。其中,科普说明文语篇的教学可从四个方面展开:运用头脑风暴,进入主题语境,预测文本内容;梳理文本结构,构建科普文框架,把握文体特征;开展文本细读,分析写作手法,判断作者态度;设计读后活动,实现语言输出,巩固迁移所学。

【关键词】高中英语;科普说明文;文体特征;文本解读;思维品质

【中图分类号】G633.41 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2023)42-0047-05

【作者简介】穆晓艳,江苏省常熟市教育局教学研究室(江苏苏州,215500)副主任,高级教师,苏州市英语学科带头人。

科普说明文是目前高考英语阅读理解考查的语篇类型之一,但由于科普说明文中有较多的专业词汇、话题较新颖,如果缺乏有效的教学方法和教学活动,对学生来说,该类语篇的阅读理解难度较大,阅读时往往会产生一定的畏难情绪。因此,教师在进行教学设计时,需要思考以下问题:如何采用适当的科普说明文教学设计策略以激发学生的学习兴趣?如何培养学生的科普说明文阅读能力?如何在培养学生的语言技能的同时,提升他们的思维品质?

本文以译林版高中英语教材选择性必修二第四单元Living with technology的Reading板块语篇Artificial intelligence: friendly or frightening?的教学为例,探讨英语科普说明文的文本解读和教学设计策略。

一、科普说明文的概念及文体特征

科普说明文是说明文的一种,主要介绍前沿科技、科学动态、发明创造、科研方法、事物的发展规律、对某一问题的解决方法等,从而使读者获得与说明对象有关的知识、信息,并获得某些方面的启示。[1]科普说明文具有以下三个典型的文本特征。

(一)结构具有清晰性

科普说明文语篇结构清晰、层次分明,通常由标题(Title)、导语(Introduction)、主体(Main body)和结尾(Conclusion)四个部分组成,有的科普说明文还配有小标题、图片等。其中Title是对语篇核心的概括;Introduction部分位于语篇首段,起到引出说明对象或提出问题的作用;Main body部分往往具体阐述和分析说明对象或问题;而Conclusion部分则是对说明对象的总结或给出问题的解决方案。

(二)语言具有独特性

科普说明文语篇的语言通常较为准确、严谨、平实、简明并富有逻辑性。从运用的词汇来看,科普说明文常使用准确而正式的词汇。从写作手法来看,该类语篇往往采用多种说明方法,如下定义、举例子、列数据、作比较等,以此来增加文本的说服力,提升说明的效果。从时态语态来看,科普说明文通常是对前沿科技或者某一问题解决方法的客观的介绍等,因此常常使用一般现在时。

(三)内容具有科学性

科普说明文语篇的主要内容是科学文化知识,需要用文字来对前沿科技、科学动态、发明创造、科研方法等进行陈述,向读者传递科学技术知识,或者分析某一科学问题的解决方法等,这些都需要有科学的依据和清晰的论证。

二、科普说明文类语篇阅读的教学实践

在课堂教学中,教师要根据文本的特点和具体内容,有针对性地设计阅读活动。[2]因此,教师在进行科普说明文语篇的教学设计时,应从文本解读、目标制定、活动开展等方面着手,激发学生对科普文的阅读兴趣,在培养学生的阅读能力及语言技能的同时,提升他们的思维品质。下面,本文结合语篇Artificial intelligence: friendly or frightening?的教学,阐述科普类说明文的阅读教学实践过程。

(一)基于文本解读,确定教学目标

首先,教师可以从What、Why和How的角度入手研究语篇。What即语篇的主题和内容;Why即语篇的深层意义、作者或说话人的意图、情感态度或价值取向;How即语篇的文体特征、语篇结构和语言特点。

【What】该语篇的话题是人工智能(AI),主要介绍了AI的定义、发展、广泛的应用及潜在的风险。语篇作者在向读者说明和普及AI相关的科技知识的同时,也对AI的迅猛发展及存在的隐患表达了深深的担忧:AI对人类来说,到底是“友”还是“敌”?

【Why】该语篇带领学生了解AI给人们的生活带来的便利和广阔的前景,感受科技进步给个人的生活和社会带来的巨大改变。与此同时,作者也指出AI技术高度发展带来的潜在风险和隐患,旨在培养学生的批判性思维能力。

【How】该语篇是一篇科普说明文,主旨明确,结构清晰,为总—分—总结构,富有语言特色,充满思辨性。在标题中,作者使用了疑问句,并采用了押头韵的修辞手法,旨在激发读者兴趣,引发读者对文本话题的思考。文本首段通过对未来的美好设想导入AI话题;接着在文本的第二、三、四段介绍了AI的定义、发展和广泛的应用等;第五段提到了AI未来发展的不确定性和潜在的风险,并以一系列的疑问句来表明人们的担忧;在文本末段,作者又呼应了首段的设想,明确表达了自己的观点。

基于以上文本解读,教师确定了本节课的教学目标,即学生在学完本篇科普说明文后,应该能够:根据标题和配图预测文本的内容;了解人工智能的定义、发展、应用和存在的潜在风险;熟悉科普说明文的框架结构、文体特征,以及常用的写作手法;分析作者的写作意图,理性看待人工智能的利弊,提升思辨能力。

(二)基于课堂活动,提升思维品质

1.运用头脑风暴,进入主题语境,预测文本内容

(1)激活头脑已知,引出语篇主题

该语篇话题是“人工智能”,属于“人与社会”主题语境下的“科学与技术”主题群。教师在导入阶段可以展示与人工智能相关的多模态视频、音频、歌曲、图片等,并通过头脑风暴,激活学生已有的背景知识。

上课伊始,教师首先呈现多幅人工智能在生活中广泛应用的图片,如学校、小区等入口处的人脸识别系统(Facial recognition)、小爱智能音箱(Smart speaker)、ChatGPT等,以此来引出本节课的话题:artificial intelligence。接着教师提问“How do you find artificial intelligence? Would you like to describe with some adjectives?”大部分学生提到了convenient, helpful, useful, intelligent, beneficial, smart等正面的词,但同时也有少数学生提到dangerous, harmful, frightening, threatening等负面的词。于是教师追问“Is AI always beneficial to human beings?”,引导学生初步思考人工智能对人类来说是“友”还是“敌”。

【设计意图】教师展示日常生活中的人工智能设备,以此来激活学生头脑中已有的相关背景知识。同时,教师通过提问和追问,启发学生初步思考人工智能是否总是对人类有益,从而为后续进一步挖掘“人工智能到底对人类是友还是敌”这一主题起到铺垫作用。

(2)依据标题及配图,预测主要内容

针对某一阅读语篇的教学,教师首先要通过关注单元的标题和图片等把握单元主题。[3]在进行科普说明文教学时,教师可以带领学生多“看”文本的标题和配图,从而有效激发学生的阅读动力。

教师呈现语篇标题,要求学生大声齐读标题“Artificial intelligence: friendly or frightening?”,启发学生关注并思考标题中问号的作用。接着,教师指导学生仔细观察文本的四幅配图,理解配图所蕴含的信息,并引导学生依据文本的标题及配图,思考问题“ What aspects of AI may be talked about in the article based on the title and pictures?”学生积极展开讨论,教师板书记录下学生的回答,如wide applications of AI, the advantages and disadvantages of AI, the dangers posed by AI等。

在完成问答之后,教师引导学生再次朗读并关注语篇标题中的“friendly or frightening”,思考其语言特点。仔细观察后,学生发现friendly和frightening这两个单词中的前三个字母相同,读起来朗朗上口;教师向学生介绍这种语言修辞手法是“押头韵”,它使得文章的文字形式对称,具有一定的形式美和音韵美,充满感染力。

【设计意图】科普说明文的标题和配图具有独特的文体特点,教师可以引导学生掌握借助标题和配图预测科普说明文语篇主要内容的阅读策略,并激发学生的阅读兴趣,帮助他们形成一定的阅读期待。“看”是重要的英语语言技能之一,教师要引导学生通过“看”,关注文本中特殊的语言现象,感受语言表达的效果。

2.梳理文本结构,构建科普文框架,把握文体特征

语篇理念下的阅读教学要求学生在阅读中超越句子层面的理解,走向以语篇为单位的整体理解。教师应根据文章的不同体裁设计不同的阅读要求,从体裁的角度出发给予学生必要的阅读指导,从而使学生掌握不同文体的阅读方法。[2]

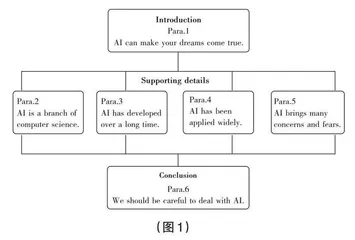

课堂上,教师要求学生快速阅读文本,并针对该语篇的文体与文本结构提问“What’s the genre of the text? How is this article organized?What is the function of the first and the last paragraph?”启发学生思考该语篇的体裁,明确首段和末段在语篇中的功能,厘清语篇结构,构建科普说明文语篇结构图。(见图1)同时,教师要让学生知晓“总—分—总”结构是科普说明文语篇较常见的宏观组织结构,从而获得该类文体的语篇知识,提升语篇意识。接着,教师通过问题“What’s the main idea of each paragraph?”引导学生概括文本的段落大意。然后,教师追问“Would you please summarize each paragraph with a single noun?”引导学生进一步思考如何使用一个名词来概括每一段的段落大意,从而增强学生提炼文本信息的能力。

【设计意图】本环节中,教师引导学生思考文本体裁、首段和末段的功能,并判断段落主题句,归纳主题词,培养学生提取、概括文本信息的能力。同时,可视化的结构图清晰、直观地呈现出科普说明文“总—分—总”式的语篇结构,可以促使学生更好地把握文本组织结构,有效达成教学目标。

3.开展文本细读,分析写作手法,判断作者态度

文本细读基于对文本的深入阅读,不仅有助于学生对文本语言和信息进行表层理解,还有助于学生对文本进行深层次的理解,评鉴作者的观点、情感态度和写作意图,理解作者在文本中遣词造句和谋篇布局等方面的技巧。[4]

(1)借助有效提问,分析写作手法

说明文通常会运用多种说明方法来说明事物,如作比较、举例子、列数据、作引用等。因此,在了解文本结构、段落大意的基础上,教师要求学生再次走进文本,并通过问题链的形式,启发学生分析、思考科普说明文语篇的写作手法及其用途。问题设计如下:

Q1: Why does the author begin the article with an imaginary scene in Para.1?

Q2: What’s the writing technique used in Para.4?