多学科知识融入高中英语诗歌教学的实践探究

作者: 徐奚潇

【摘 要】诗歌教学是高中英语教学的重要组成部分,译林新版教材设计了中外诗歌的专题教学。如何开展好古今中外的优秀诗人及其不朽诗作的课堂教学,是一线英语教师所面临的问题。学科融合因其关联性、综合性和拓展性为诗歌教学提供了新的视角。以教材选择性必修一第四单元拓展阅读Li Bai and his romantic poetry一文为例,将多学科知识融入诗歌教学,并提出诗歌教学过程中需要遵循的原则。

【关键词】高中英语;诗歌教学;学科融合;跨学科教学

【中图分类号】G633.41 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2022)43-0045-06

【作者简介】徐奚潇,江苏省南菁高级中学(江苏江阴,214437)教师,二级教师。

一、引言

《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》提出:“英语课程具有重要的育人功能,旨在发展学生的语言能力、文化意识、思维品质和学习能力等英语学科核心素养,落实立德树人根本任务。”[1]英语学习始于语言能力,但不应止于语言能力,其最终目的应该指向应用实践,培养“具有良好的综合素质、扎实的英语语言基本功、厚实的英语语言文学知识和必要的相关专业知识”[2]的专业人才。这一目标启示我们:高中英语教学在强调语言形式和结构的同时,也要兼顾语言内容和意义,丰富语言的文化内涵。换言之,英语教师要敢于突破传统课堂教学中重形式和结构而轻内容和意义的刻板做法,融合自然、科学、社会、人文、艺术等不同学科领域的知识于英语教学,通过具体的知识和技能,充实语言内容和完善语言意义,使得语言知识和学科技能互相促进,协同发展。

诗歌在英语教学中具有举足轻重的地位,它凭借凝练而饱含感情的语言、丰富而极具特色的文化,不仅是学生学习语言和涉猎文化的绝佳范本,还是获得审美体验和开展审美教育的理想载体,更是培养人文精神和塑造完美人格的有效途径。但是,诗歌因为有语言和文学两个因素的“加成”,其教学难度不言而喻。从主观上来说,学生很容易将诗歌和概括、抽象、晦涩、复杂、审美等刻板印象画上等号,习惯性地想要通过初步分析就得到诗歌的中心思想和作者的情感态度,而在尝试失败之后就对其产生了抗拒心理;从客观上讲,诗歌集语言和文化之大成,是超越时间、空间和民族的存在,需要读者对所用语言有较高的敏感性和同源文化有深刻理解。由于知识面和人生阅历有限,诗歌对母语学习者尚且困难,对外语学习者的难度可想而知。如何进行诗歌教学成为困扰一线教师的难题。

二、英语诗歌教学的特殊性和学科融合的意义

我国教育思想家张楚廷教授于2003年提出基于“信息(information)、兴趣(interest)、质疑(inquiry)、直觉(intuition)、智慧(intelligence)”的“5I”课程观。[3]此教育哲学理论打破了将学生视作简单的认知主体的传统观念,指出学生应是知识、思维、意志、情感和行为等多方面的主体。受此启发,笔者将之运用于英语诗歌教学,通过融合各类学科知识,调动各类学科资源,使得诗歌教学成为培养具有高素质的智慧人才的有效途径。

“信息”具有泛知识性的特点,诗歌教学中涉及的知识包罗万象,教师需要提供相关知识、生活经验甚至是获得知识或经验的方法与过程。

“兴趣”具有生成性的特点,诗歌学习应始于兴趣,唯此方可引起喜爱,产生情感。因此,诗歌教学时教师要利用手头的各学科资源激发并保持学生的兴趣。

“质疑”具有开放性的特点,对诗歌的解读因人、因时、因情境、因背景而异,教师要引领学生进行批判性、否定性、扩展性地思考,以“不是什么”代替简单的“是什么”,以“不是这样”代替惯性的“是这样”,边学边问,习惯质疑,对诗歌的理解才能更加全面和深刻。

“直觉”具有广延性的特点,在诗歌教学中,教师切忌仅以对错论英雄,重逻辑而轻直觉。相反,诗歌教学应以觉察和感受为主,以讲解和解读为辅。教师需要精心设计线索,利用学科融合保证课堂的趣味性和有效性,激发学生的阅读兴趣,引发其阅读冲动,调动其阅读感受。

“智慧”具有发散性的特点,诗歌教学的目的之一在于培养学生的感知、审美和思维能力,整个过程是潜移默化和循序渐进的。因此,教师要帮助学生通过诗歌建立起各学科之间的、或直观或微妙的联系。

综上,“加强各学科与相关学科融合,使课程内容跨越学科之间的鸿沟,最大限度地体现知识的整体面貌是教学改革的一个趋势。”[4]本文以普通高中教科书《英语》(译林版必修一,以下简称“新教材”)第四单元Extended reading板块 Li Bai and his romantic poetry一文为例,探讨在英语诗歌教学中如何进行学科关联和融合,并讨论此过程所要遵循的原则。

三、英语诗歌教学融入多学科知识的案例

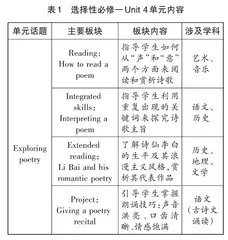

在诗歌教学之前,教师应首先根据单元话题,对板块内容进行分析,具体如下页表1所示。

以Li Bai and his romantic poetry为例,课文涉及跨学科内容的段落有三个(因版面所限,略),对应位置是新教材第53页第15~19行、20~24行,以及第54页第25~39行。[5]

三个段落分别讲述了:李白游历名山大川,遍访风土人情,此爱好对其诗歌创作产生了重要影响;李白所处的唐代国力鼎盛、经济繁荣、社会稳定,此背景对其诗歌创作产生了重要影响;李白的诗歌具有想象力丰富、情感饱满强烈、善用修辞等特点。此三段中跨学科知识分别属于地理、历史和语文。

1.寓地理学科知识于英语诗歌教学,创建关联

地理学是研究地理环境以及人类活动与地理环境关系的学科。[6]它涉及自然科学和社会人文两个范畴,具有综合性的显著特征,而英语诗歌则是高度概括和抽象的。将地理融于英语诗歌教学,有助于丰富诗歌内涵,使课堂内容与生活实际产生有趣的联系。为了让学生更好地理解自然风景和地理因素对诗歌风格产生的潜移默化的影响,笔者引导学生运用地理学知识探究李白的诗词片段。

T:Here’s an excerpt from Hard is the road to Shu(《蜀道难》) by Li Bai.

...Between the sky and peaks there is not a foot’s space, / And ancient pines hang,head down, from the cliff’s surface. / And cataracts and torrents dash on boulders under, / Roaring like thousands of echoes and thunder...

Can you infer from the above verses the very situation on the road to Shu?

S1:The peak is soaring and steep; the road is narrow and dangerous; the torrents are rapid and violent.

T:Where do you think Li Bai got his inspiration from for his literary works,especially the verses about scenery and landscape?

S2:Probably from his experience as a reader and traveller.

T:What in your opinion contributed to his romantic style?

S3:His love of reading and travelling.

T:There’s a Chinese proverb stressing the importance of reading and travelling. What’s that proverb?

S4:Read ten thousand books and travel ten thousand miles.

【设计说明:通过补充《蜀道难》节选片段,依托地理学科知识,从蜀道拓展发散到李白诗歌,加深学生对诗歌语言的感知能力和诗歌内容的联系能力;同时联系课文中李白饱读经史子集、涉猎广泛、爱好游历,引导学生说出俗语“读万卷书,行万里路”,感悟貌似简单的诗句中蕴含的丰富情感和深邃哲理,启发学生树立知行合一的人生信条。此过程中,学生培养了将地理学科的已有知识与英语学科的目标知识进行关联和融合的思维习惯。】

2.寓历史学科知识于英语诗歌教学,融入文化

历史学是在一定历史观指导下叙述和阐释人类历史进程及其规律的学科。[7]它遵循“感知—理解—内化”的过程,通过课堂学习感知人类文明演进的艰辛历程和创造的巨大成就;通过客观史实构建论据,对特定的历史现象进行理解、归纳、比较和概括;通过对人类历史发展进程的理解,产生对人类历史的认同感,形成内在独特的历史观。将历史学科融于英语诗歌教学,有助于学生从历史背景的角度加深对诗歌的理解,形成独特的诗歌解读和赏析策略,增强中西方文化比较与理解的文化意识。根据课文,李白所处的盛唐政局稳定、经济繁荣,这也是李白形成浪漫不羁的文风的重要因素。

T:This timeline (见图1) shows the rise,decline and fall of the Tang Dynasty. How to describe the times of Li Bai as a young man?

S1:He grew up in the most glorious period of the Tang Dynasty,a time of economic boom,political stability and social tolerance.

T:What effect did the historical context have on his style during that period?

S2:The context allowed him to express himself in a romantic,free and unconstrained way.

T:Likewise,the famous English poet Shakespeare was contemporary with Elizabeth I,whose rule is remembered as the Golden Age of English history. What do you think of his style,romantic or realistic?

S3:Romantic.

T:Another poet Du Fu survived the Anshi Rebellion (安史之乱) by seven years. What effect did this social upheaval have on his style during that period?

S4:His poems focused on the social reality and conveyed his genuine sympathy for the people.

【设计说明:通过联系历史背景和社会现实,学生认识此二者对李白文风的重要影响。开元盛世成就了“诗仙”李白的浪漫主义文风,同理,西方的英格兰在伊丽莎白一世的统治下国力强盛、文艺繁荣,诞生了不朽的莎翁及其浪漫主义诗作;相反,安史之乱之后,唐朝国运衰颓,民生凋敝,催生了“诗圣”杜甫及其现实主义诗作。将李白—莎翁,李白—杜甫进行横向和纵向的比较,有意识地培养学生的中西方跨文化比较意识,感受李白乐观积极的个人魅力,杜甫忧国忧民的爱国品质,激励学生树立民族自尊心和文化自豪感。】