学术论著阅读教学的三重路径

作者: 袁爱国

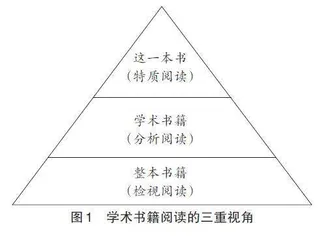

【摘 要】学术论著专题研讨是高中语文学习任务群中的难点。学术论著阅读可以从以下三重视角组织教学:第一重视角以“书册”阅读方式进行系统化阅读;第二重视角为学术阅读取向,凸显理论性、实践性,融入理性思维,尝试开展学术研讨活动;第三重视角从作者研究方向、学术风格、表达个性、价值追求等角度展开特质阅读,挖掘“这一本”学术著作相应的教学价值。

【关键词】学术论著;专题研讨;整本书阅读;阅读教学策略

【中图分类号】G633.3 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2022)91-0022-06

【作者简介】袁爱国,江苏第二师范学院(南京,211200)教育科学学院教授,江苏省特级教师。

学术论著阅读进入教学现场,必须从任务群学习的综合维度寻找相关路径。首先,学术论著阅读是作为“整本书”阅读呈现的,不同于单篇学术论文的阅读,应该以“书册”阅读的方式综合运用精读、略读与浏览的方法进行。其次,学术论著自身的“学术”品性,体现在理论性、实践性、创新性等方面,学术论著阅读与文学阅读不同,它以理性思维为主,对研读过程中的关注点、问题点、质疑点等进行梳理概括,形成专题,尝试开展学术研讨活动。再次,每一本学术书籍都有其特质,因为作者视角、研究方向、学术风格、表达个性等因素的影响,“这一本”有着自身的印记,也就需要我们挖掘相应的教学价值。这样的阅读路径大致如图1所示。

统编高中语文教材将《乡土中国》作为必修课程“整本书阅读与研讨”的教学内容,此任务群要求学生“在指定范围内选择阅读一部学术著作”,并由此建构整本书阅读经验与方法,而选修课程“学术论著专题研讨”提倡这方面有追求的学生在阅读学术论著的同时,体验学者发现问题、探索解决问题的路径,以及陈述学术见解的思维过程和表达方式,尝试写作小论文。[1]

学生在课内精读《乡土中国》建构的学术著作阅读经验的基础上,再研读《如何阅读一本书》(莫提默·J.艾德勒、查尔斯·范多伦合著),可进一步迁移运用相关知识与能力。《如何阅读一本书》具有学术著作的典范性,这本书的体例、基本结构、语体风格等均符合学术著作的规范性,其中的两则附录、索引等体现了学术研究的严谨性、规范性和科学性。此书也是整本书阅读的工具书,学生通过阅读可以获得相关策略性知识以及过程性知识。我们还可以通过“1+X”的方式,结合教师推荐与学生自主选择,进一步扩大学术论著阅读范围,切实提升学生阅读学术论著的能力。下面结合笔者的教学实践阐述学术论著阅读的基本路径。

一、 书册阅读:系统观照,基于整本书视角进行检视阅读

任务群“整本书阅读与研讨”的学习目标与内容指出,阅读学术著作要通读、读懂全书,勾画圈点,检索、 梳理全书大纲小目及其关联,做出全书内容提要;还要借助书中目录、序跋、注释等信息,通过检索作者、作品背景、相关评价等资料,引发对作者作品的深入研读。从“书册”角度阅读学术书籍,可以采用检视阅读的方式进行,即进行有系统的略读。检视阅读的目的在于了解书籍的主要观点以及大致内容,初步发现书籍的价值所在。《如何阅读一本书》检视阅读大致可从以下几个方面进行。

1.外观审视,感性体验书籍品位,初步判断书籍价值

我们可以从书籍封面、封底、作者以及出版信息、序言等方面引导学生对书籍进行审视。因此,导读课首先引导学生观察封面,唤醒阅读期待;再从出版地这一空间维度来看,引导学生发现《如何阅读一本书》的出版地从美国逐渐发展到世界各地;另外,可以引导学生翻看出版信息,了解出版时间、版次、印刷次数及数量,针对这些信息进行分析评价。对这本书从三维空间角度展开的研读,也是对其经典性的考量。

这本书的两位作者的情况对学生来说比较陌生,我们可从封面环衬进行信息解读。另外,书籍封底印制了出版社的推荐语,介绍了阅读此书的方法以及价值,主要有这样两个方面:一是要用一双X光般的透视眼来阅读这本书,因为这是了解一本书、掌握其骨架的基础;二是说明这是一本有关阅读的永不褪色的经典,对阅读有所体会的人,读这本书可以有更深的印证和领悟。此外,我们还可以通过阅读序言,了解这本书的价值以及对于读者个体阅读的价值。通过勾画圈点,明确作者及翻译者的不同观点,有助于确认学术书籍的基本观点、学术地位及阅读价值。

2.研究目录,浏览全书,借助思维导图理清书籍架构

阅读学术书籍对中学生来说是一项技术活,也是对其体力与智力进行双重挑战的阅读活动。学术书籍阅读需要个体独立地深入阅读,也需要通过阅读共同体进行合作交流,分享读书心得、探究读书疑惑、碰撞读书智慧。文章中的科学信息明晰性强,阅读呈线性的对应关系,宜取分读法和冷读法;科学著作的信息密度高,冗余度低,宜作慢读、研读。[2]同时,借助思维导图梳理书籍的结构层次,也是检视阅读常用的学习支架。

思维导图用图解的形式或网状的结构,加上关键词和关键图像,储存、组织和优化信息。制作思维导图多采用线性思维与整体思维,这两种思维方式正是整本书检视阅读的必备思维。制作思维导图,需要先研究书籍的目录,理清章节的结构层次与逻辑关系,然后再浏览全书,选取关键词和关键图像,思维导图中标记的文字内容不仅仅是书籍的关键信息,也可以添加读者的评论和心得。在《如何阅读一本书》的学术著作阅读课中,几名学生阅读后制作的思维导图,体现了个性化阅读的成果。一是选取的关键图像不同,学生分别用“莲花”“金字塔”等作为关键图像。一名学生解释“莲花”的用意:“我觉得这本书经过时间的淘洗后流传下来,让全世界的人阅读,它跟莲花一样出淤泥而不染,濯清涟而不妖。这本书的精神或许是跟莲花比较相像的。”二是,学生思维导图的框架结构各不相同,标注的关键信息或详或略,在摘录的同时还引用了名人名言,体现了不同的解读思路与读书心得。当然,整本书的核心内容仍有共同之处,学术书籍的解读成果具有一定的共性,才符合学术的规律。

在绘制思维导图的学生讲解以后,教师适时组织学生讨论评价,深化理解并鼓励异见,这时学生有争鸣,也有共鸣。如在学生以“莲花”为关键图像介绍思维导图后,教师进行了如下两次追问。

师:这名同学的思维导图有两三个思维亮点,大家有没有看出来呢?

生1:加入了自己的阅读感想,用蓝笔突出。

生2:左上角写了《跨越百年的美丽》的一段话,强调了阅读这本书的价值。

生3:还找寻了一个意象,用“莲花”来寓意高洁的志趣,她读完这本书所得到的是这本书的精神。

师:莲花不仅有高洁的志趣,还有更多的寓意,谁能说一说?

生4:把“阅读”两个字放在莲花上,就像对阅读有崇高的敬意。

生5:莲花还有一层寓意——不蔓不枝,寓意读这本书可以少走弯路,让思想贯通。

第一次追问,学生从思维导图的用笔颜色、引用文字以及莲花意象做了补充说明;第二次追问莲花的寓意,学生的解答更有文化意蕴与思想深度。这样看来,整本书阅读既要注重学生的自主、合作、探究学习,也需要教师在教学时机智地介入。一个读透了整本书且又对书册阅读策略有着丰富经验的教师,才能将阅读共同体的对话引入纵深处。

二、学术阅读:凸显理性,基于学术取向展开分析阅读

进入数字时代,面对这一纷繁的信息世界人们往往高度紧张且一心多用,人们习惯于去“查找”,而非“阅读”,习惯于去“遇见”,而非“领悟”,习惯于去“接收”,而非“想象”,深阅读自然就成为稀缺物。[3]阅读学术书籍需要把握书中的重要观点和价值取向;阅读与这本书相关的资料,了解书的学术思想与学术价值;通过反复阅读和思考,探究这本书的语言特点和论述逻辑。阅读学术书籍需要分析阅读,分析阅读就是全盘的阅读、完整的阅读,读者会紧抓一本书,一直要读到这本书成为他自己为止。

1.分析阅读需要依据著作的文体特性采取相应的阅读方式

学术论著与文学作品的阅读策略不同,学术论著中的科学论著与文化论著阅读策略也有明显区别,自然科学著作与社会科学著作阅读策略也会不同。学术论著的不同学术特性,决定了其读法的特殊性。读阐明类的学术论著,侧重于理解“创见”;读证明类的学术论著,侧重分析“论据”及“证明过程”。[4]

《如何阅读一本书》与《乡土中国》同属于社会科学著作,阅读方式也有不同之处。《乡土中国》属于社会学著作,其涉及的学科背景知识可能超出学生目前的知识结构和接受能力范围,阅读时重在梳理其论证过程。[5]而《如何阅读一本书》属于实用性著作阅读,实用性著作偏重规则说明。在分析阅读环节,教师首先应引导学生把握核心议题以及分解的关键议题。学生可以通过研究目录,结合制作的思维导图理清书籍的主要观点。《如何阅读一本书》的核心主题是“阅读的层次”,因此分解的关键议题包括三点:阅读的活力与艺术、阅读的层次、阅读与心智的成长。实用性学术著作阅读要让学生学习其规则,然后结合学习与生活去运用这些规则。

2.分析阅读需要着力把握书中重要观点和价值取向

学术著作阅读需要把握核心概念,理解作者观点。核心概念能够体现作者的主要观点和思维结构,能够解释相关现象、原理以及规则等,不仅可以帮助读者理解问题本质,同时可以帮助读者解决问题。

例如,在阅读《如何阅读一本书》的第一章“阅读的活力与艺术”时,可重点研讨以下两个问题:(1)概括作者为“阅读的人”下的定义;(2)阅读的活力与艺术包括哪四个方面的因素?其中哪一个因素你印象最深刻,结合你的阅读体验作简要阐述。这两个问题引导学生从主动的阅读、阅读的目标、阅读就是学习、老师的出席与缺席等四个因素展开讨论。这其中“阅读的人”就是一个核心概念,表面上看,“阅读的人”就是“读者”,但作者对这个概念做了深刻思考并进行深度阐释,同时围绕“阅读的人”引发“阅读的活力与艺术”相关论述,从概念界定到规则运用进行合乎逻辑的论述,以知渡人,以理服人。概念的梳理、对比和分析等步骤,最终指向的是对整本书的主题和作者所持观点的概括,这也是梳理作者论述思路和逻辑架构的关键所在。[6]

3.分析阅读需要探究学术著作论述逻辑与语言特点

学术著作阅读的目标还在于引导学生撰写学术小论文。学术小论文不同于一般的议论文,其写作的重点在于表达研究成果,需要参阅学术论著的基本格式与语言表达。

学术著作目录展示的是这本书整个的逻辑架构,其一级标题、二级标题之间都有一定的逻辑联系。在把握章节之间逻辑关系的基础上,每一节文字就是一个独立的篇目,或者说就是一篇小论文。在学术著作阅读探究课上,教师可以带领学生重点围绕一个典型的小节,进行独立篇章的逻辑结构分析以及语言特色研读。我们选取了《如何阅读一本书》的最后一个章节“阅读与心智成长”中的一段文字进行探究。我们分析了作者观点与论据的关联性,并通过关联词“因为”“但是”“不只是 ”“也不只是”“更能”等探究了语句之间的逻辑关系。通过研读我们发现这本书的语言严谨准确又不乏生动形象,逻辑严密,论证方法多样。在此基础上,学生可以围绕自己感兴趣的话题写作学术小论文,结合查找文献、梳理文献、引用文献等学术写作活动,负责任、有理据地表达自己的研究成果。

4.阅读趣味的介入促使深度阅读的实现

学术著作因其理论性,往往抽象深刻,不可能如文学书籍那样阅读起来让人觉得趣味盎然,但如果学生热爱学术,对这方面学术知识有浓厚的兴趣,即使再艰深的学术著作,也会如“啃骨头”一样,一边咀嚼一边享受其难得的滋味。在本课拓展环节,笔者让学生回应豆瓣读书栏目中网友的短评,写一则留言,体现自己的读书感悟。针对留言,课堂上学生各抒己见。

生:诚如封底所言“不懂阅读的人,初探阅读的人,读这本书可以少走冤枉路。对阅读有所体会的人,读这本书可以有更深的印证和领悟”。它真的是一部跨世纪的经典,通过阅读它,我学会了阅读,学会了学习,更学会了做人。