指向学科核心素养发展的初中化学实验教学探究

作者: 付思昱化学是一门以实验为基础的,认识物质组成,从分子、原子水平认识物质构成,总结归纳物质性质和变化规律的自然学科。如何有效发挥实验的功能,提升学生化学学科核心素养呢?本文通过积累并创新教学方式,从实验微项目、实验情景、实验设计三个维度进行了探索总结。

一、运用实验微项目,形成证据推理和模型认知能力

初中化学微项目对初中化学课程进行了学科本质和学科能力的深度挖掘,老师根据学生的经验精细化项目任务,引导学生运用现有条件下的素材,分层次完成有梯度的任务。微项目实施的过程远比结果更有价值,学生掌握收集证据、利用证据、完成推理的一般步骤,通过连贯性的实践活动养成证据意识;学生分析推理进行证实或证伪,教师引导学生在证据的深度和广度上做更多的思考,学生最终建立认知模型,落地证据推理和模型认知能力。

(一)精细化项目任务,培养证据意识

皮蛋是广受大家喜爱的寻常佳肴,学生对皮蛋有一定的认识。根据学生的认知特点,设定该项目目的为探究皮蛋涩味的来源、理解制作皮蛋的一般流程。结合化学学科的特点,精细化项目任务,构建化学探究的全流程。

具体步骤包括从皮蛋的涩味中猜测皮蛋的酸碱性,并用实验方案加以验证;结合皮蛋浸出液的废液废渣成分分析,查阅资料理解皮蛋的制作过程;利用家里现有的蛋类,完成皮蛋的制作。整个项目实施的过程,强化证据意识。结合学生已有的经验和通过酸碱性的测定,得出涩味来源于皮蛋中的碱性物质。并以此为证据,动手实践获取进一步的线索,找出具体的碱性物质。证据不仅可以从实践中获取,也可以从已有的资料中查找,学生查阅资料了解皮蛋制作的一般原料,抽丝剥茧,总结皮蛋制作的过程。

(二)阶梯化项目内容,提升推理能力

在该项目实施过程中,教师布置给学生阶梯化项目任务,并给予指导性引领。项目内容的实施难度逐步升级,学生的认知也在不断升华。由表象的皮蛋涩味入手,教师引导学生学会收集各种证据,对物质的性质与变化提出相应的假设,在证据的基础上做好分析推理、证实或证伪假设。学生能够解释证据和结论之间的关联,提升分析推理能力。

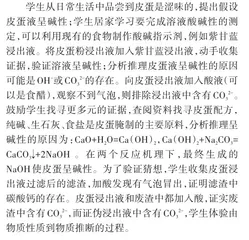

(三)过程化项目评价,形成认知模型

整个任务的实践过程遵循以下步骤:基于证据,提出假设;收集证据,分析推理;实验验证,建立模型。项目评价旨在引导学生关注过程,可在项目实践前发放给学生,对学生的项目实践也有指导作用。教师尽可能设计可推而广之的学生自评表(见表1),注意评价要素的筛选。学生在证据收集、实践推理中,感悟体验物质推断的流程。以过程性评价为指导,不仅能够引领学生实验设计的全流程,还能依据物质及其变化的信息建构模型,建立由物质性质到物质推断的化学模型,最终建立解决复杂化学问题的思维框架。

二、创设实验情景,内化宏观辨识与微观探析思想

作为化学学科核心素养之一的微观探析素养,旨在帮助学生形成微粒观,从化学的角度认识物质世界,发展完善的化学思维能力和科学素养。教师精选编排化学实验教学内容,让学生在真实实验情境中,从微观视角认识物质本质及其变化规律。基于沪教版教材,微粒观学习共有四个阶段:(1)以原子、分子概念的建立为标志,对物质的认识经历从宏观辨识到微观构成,大致形成宏观组成—化学符号—微粒模型三重表征的物质认知方式;(2)以灵活运用微粒特性理解物质存在和变化为标志,对化学变化认识从宏观现象到微观辨析,利用微粒模型透析化学反应;(3)以理解质量守恒定律为标志,对化学原理从定性分析到定量剖析,从宏、微观相结合的视角理解化学反应;(4)以认识复分解反应的规律为标志,深刻理解结构决定性质,对化学性质的掌握从零散知道到综合运用。限于篇幅,此处仅展示阶段二和阶段四作为示例。

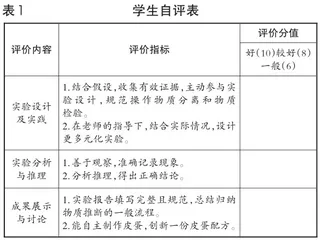

(一)形象展示,微观视角透析宏观变化

利用微粒模型透析宏观演示实验,形象理解化学变化反应物的减少,微观上是粒子数的减少;增进现象辨识,把对物质宏观变化的观察与微观粒子运动紧密结合起来,把微粒观念转化成分析和解释宏观现象的思维方法。

(二)虚拟实验,微观视角挖掘性质实质

复分解反应的发生源于物质的特征性结构之间能发生反应,如酸与碱发生复分解反应,微观实质是氢离子与氢氧根结合成水分子。学生从微观视角细化酸碱盐,归纳发生复分解反应的规律,借助宏观、微观两种认识视角的对接,对不同类型的物质间的反应形成了系统全面的认识。

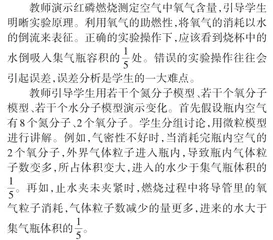

其实酸碱盐的性质有不少交叉的部分,如何提高复习效率呢?老师可以创设物质转化图(见图1)。让学生通过回忆和虚拟实验的操作,根据理解的差异,使用“NB虚拟实验”APP新建实验,选择所需仪器和药品,用鼠标操作完成实验验证(见图2)。

物质鉴别、除杂和混合物检验要求学生能够综合运用酸碱盐性质,学生经历APP上的试错,才能体悟相关方案设计的原则。学生通过自定义实验,真正体悟性质是由结构决定的,例如,物质的鉴别是利用特征现象凸显物质不同的组成,相关物质的检验也可以采用软件进行验证,总结归纳碳酸根、硫酸根、盐酸根的检验方法。再如,混合物的检验重在防干扰,在APP上新建实验自行配制不同混合物,综合考虑外加试剂的种类、用量、顺序,防止对下一种物质检验的干扰。

三、优化实验设计,提升科学探究与创新意识

在教师引导下,学生发现和提出有探究价值的问题,遵循科学探究的步骤,从问题和假设出发,依据探究目的,创新探究方案。创新实验方案旨在引导学生勤于实践、敢于质疑、勇于创新,提升学生的科学探究能力。另外,老师的创新实验的示范,也通过言传身教的方式让学生内化创新意识。

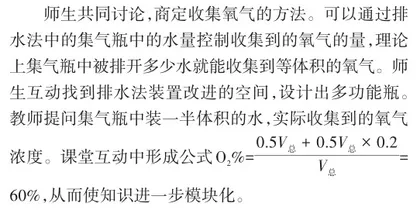

(一)改变实验思路,培养定量思维

学生从新课学习中,知道氧气收集的方法有两种,分别是向上排气法和排水法。两种方法各有优劣,排水法能收集到较为纯净的气体,但气体较为潮湿;而向上排气法收集到的气体较为干燥,但往往混有空气,导致气体不纯。带火星的木条复燃有一个最低浓度限值,那么这个限值能否通过实验测得呢?如何配置不同浓度的氧气呢?该探究过程中,教师引导学生优化实验思路,培养学生定量思维。

(二)改进实验装置,鼓励发散思维

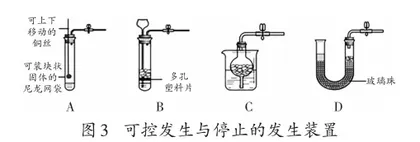

学生通过实验室制备二氧化碳一课,知道启普发生器原理。如何让学生深刻理解启普发生器原理,形成发散性思维呢?

教师设置层层递进的问题链:以下哪些装置可控反应发生与停止?具体如何操作?哪些装置符合启普发生器原理?

学生动手实验,找出可控反应发生与停止的装置(见图3),A装置是通过移动铜丝控制固液是否接触,B、C、D装置是开关止水夹,控制液体流向,进而控制反应的发生与停止。通过学生间的思维碰撞,明确启普发生器原理重点在于气压的改变调控液体流向。

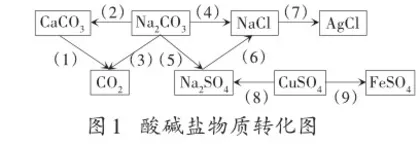

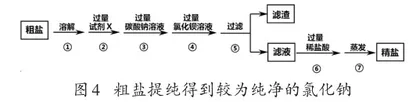

(三)改良工艺流程,培养思辨能力

九年级下学期的复习阶段,老师改变一贯的讲题模式,创设真实工艺流程,培养学生思辨能力。粗盐除去泥沙后还含有氯化镁、硫酸钠、氯化钙等杂质,某同学对粗盐进一步提纯的实验操作过程如图4所示:

教师提问X物质是什么,学生明确X物质的作用。在学生讨论过程中,教师及时更正,明确除杂的原则之一,即在进行混合物除杂时不仅需要考虑能否除去杂质,而除杂一般可选用沉淀法或是气体法;还要注意不引入新的杂质。除此之外,还要注意引入的过量除杂试剂也需除去。据此,学生很自然想到把每一步除杂后的滤液和滤渣都写出来,写成物质流程图,这样也为后续除杂指明方向。学生进而发现上述工艺流程不可以制备得到氯化钠,因为过量氯化钡溶液未除尽,改良上述工艺流程势在必行。学生的学习积极性被调动起来,最终除杂试剂的顺序可以变为过量氢氧化钠溶液—过量碳酸钠溶液—过量氯化钡溶液—过量稀盐酸;或是过量氯化钡溶液—过量碳酸钠溶液—过量氢氧化钠溶液—过量稀盐酸。工艺流程的改进及更多元工艺流程的设计能体现出学生思辨能力的提升。