浅谈学科项目化学习助推“五育融合”有效落地的实践研究

作者: 裴阳一、五育融合的现状简析

国以人立,教以人兴。在信息化与全球化时代背景下,对人的培养提出了愈高的要求和挑战。从素质教育到核心素养的提出,再到习近平总书记在2018年全国教育大会上强调的“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”,都是一次次对人的全面发展的再聚焦,给教育改革发展提出了新的努力方向和建设要求。如何培养人永远是教育实践的研究热点与话题。奉贤区“新成长教育”创新发展论坛会上提出:“真正的教育之道,应在课程建设、学科教学以及教师队伍建设等学校的一切教书育人工作中,将培育学生的德智体美劳有机融合,使诸育相互渗透、协调发展。”

著名教育学者李政涛教授从“五育融合”的五个特征对其进行内涵分析,认为“五育融合”是“育人假设、育人实践、育人理念、育人思维、育人挑战”。宁本涛教授认为的“五育融合”不是德智体美劳的简单拼凑叠加,而是聚焦于学生的课程、活动中互相渗透,从而实现五育整体的共生共长。王建军教授认为“五育融合”是培养人的初衷,也是培养人的归宿,目前过程中的分学科是培养人的暂时手段。

学者们从不同角度提出了许多看法,但是其共同点是:强调“五育融合”的整体性、融合性、发展性。

长久以来,我校围绕融合育人也进行了系列研究。2020年,我校曾开展“‘足’够精彩”主题式跨学科融合育人教学:在体育老师的指导下,体育课中引导学生了解足球比赛规则,认识世界著名球员,各班开展“足球小联赛”等多个体育活动;美术课开展“足下生辉”绘画活动;劳技课举行“足球创意DIY”制作。

那时,我们认为所谓“融合”就是将几门不同的课程融在一个主题中。在初步进行了课堂实践之后,我们发现这样的融合更像是学科大拼盘。而真正的“五育”融合并不是德育、智育、体育、美育、劳育的简单拼凑、整合,而是学科教师在学科本位的情况下,带着“五育融合”的理念来开展教学,也就是一育引领,诸育融合,达到“你中有我,我中有你”。

二、项目化学习的内涵与价值

(一)项目化学习的内涵与意义

项目化学习(Project‐Based Learning,简称PBL),对于它的界定是很多的。阐述比较详细的是巴克教育研究所提出的:学生在一段时间内通过研究并应对一个真实的、有吸引力的和复杂的问题、课题或挑战,从而掌握重点知识和技能。

项目化学习的重点是学生的学习目标,包括基于标准的内容以及如何进行批判性思维、问题解决、合作和自我管理等技能。

项目化学习以学生为主体、以生活为情境、以合作为形式、以探究为方法、以问题为驱动、以成果为体现,具有学习目标聚焦素养、学习过程注重参与、学习内容讲求真实、学习成果寻求公开、学习评价贯穿全程等特点。

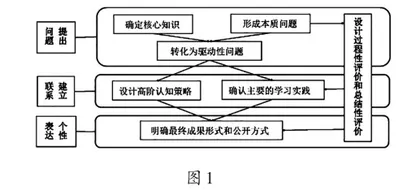

项目化学习大致可以分为提出问题、建立联系、个性表达三个阶段,以及确定核心知识、形成本质问题、转化为驱动性问题、设计高阶认知策略、确认主要的学习实践、明确最终成果形式和公开方式、设计过程性评价和总结性评价七个部分。

项目化学习中,学生面临的是真实情境、真实问题、真实困难,需要他们进行真思考、真创新、真动手、真挑战,才能最终解决问题,获得学习成果。因此,参与项目化学习能够有效培养学生的综合能力和品质。

(二)项目化学习对于“五育融合”的价值

项目化学习一般分为学科项目化学习和跨学科项目化学习。无论是单一学科,还是跨学科整合,项目化学习都包含了“五育”。

项目化学习的关键特征之一是“指向核心知识的再构建”。以“绘制民间故事连环画”这个项目为例,核心知识是“创造性复述和缩写”。学生在这个项目化学习中需要围绕核心知识进行创造性活动,身体力行,动手完成一个作品。在学习中所获得的知识、能力、品质,德育和智育显然是包含于其中的。

另外学生在创建连环画这个作品的过程本身就是一个劳动的过程,要创造出一本精美的连环画需要他们拥有一定的审美能力,对美的判定又是学生需要具备的。

因此,项目化学习为“五育融合”提供了具体的课程形态、教学方式与学习方式。

如何整体评价“五育融合”的效果一直以来也是一个难点。但是用项目化学习的方式进行评价,就会有具体的办法。这为“五育融合”的评价标准提供了一个参考。

三、“五育融合”理念下项目化学习的初探

项目化学习设计有六个维度的设计要则:核心知识、驱动性问题、高阶认知、学习实践、公开成果和全程评价。这六个维度在学科项目化学习中表现为双线并行的特征。它的设计一方面基于课程标准中的关键概念或能力,另一方面又指向创造性思维、批判性思维、探究与问题解决、合作等重要的跨学科素养,具体体现在学习实践和认知策略上。

下面,我以小学五年级“绘制民间故事连环画”项目化学习设计为例,进行相关介绍。

(一)学科本位,智慧领先

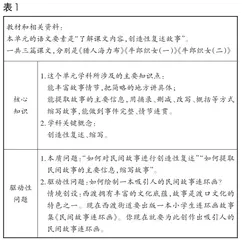

项目化学习设计首先要建立在学科的关键概念上,主题不是空穴来风,而是要和学科核心知识紧密联系的。同时,其他学科如果有设计的相关知识也可以放在其中。故在设计初,就要寻找教材和相关资料,然后列出所涉及的主要知识点。

语文学科五年级第三单元的单元要素是创造性复述和缩写。教师充分研究了学科的核心概念,确立了主题为“绘制西渡故事连环画”的项目化活动。在本次项目化学习中,学生围绕“如何绘制一本吸引人的民间故事连环画?”这个驱动性问题,运用“问题解决、核心知识运用、团队合作”等策略进行探究。

学生在一个单元的学习后,习得了学科知识,智育体现其中。学生想为家乡出版一本《民间故事连环画》,同时觉得自己有幸能参与其中,蕴含着一种热爱家乡的情感,这样德育又得以发生。

(二)打破壁垒,诸育相融

学科项目化学习并不局限于“智育”的范畴,我们要看到以“美育”或“体育”或“劳育”为中心,辐射其他各育。比如,“美育”项目化学习中渗透对称图形之美的数学智育知识;“劳育”项目化学习中渗透共享劳动成果的德育知识等。因此,在“五育融合”理念下运用项目化学习,教师要打破以“智育”为中心的视野局限。

当然,任何学习活动都是需要建立在“智育”的基础上的,那么如何打破“智育”的壁垒,融合“德育、体育、美育和劳育”呢?以本项目化学习为例。学生在充分掌握语文学科的核心知识后,开展绘制民间故事连环的项目化活动。

学生经历的是:1.讨论连环画的重要情节;2.分成项目小组,形成小组分工和职责表;3.制定完成连环画的日程表;4.在创作过程中及时修订,反思项目化学习的历程;5.设计连环画的封面、目录、每幅画作等内容;6.运用演示文稿等制作成果汇报;7.对他人的成果进行基于证据的评论。

在这个过程中,学生经历了社会性实践、调控性实践、审美性实践、技术性实践和探究性实践。

团队协作、与人沟通、互帮互助、成果共享,这些都是“德”与“劳”的培养。绘制图画需要色彩搭配、线条构造等,这样既融合了美术学科,更注重了“美育”的培养。本次项目化学习中,学生的作品个性化十足,以小组为单位,围绕一个故事每个人都进行了深度学习与理解,进而再进行连环画创作。

(三)追踪过程,多角度评价

学科项目化学习看似开放,其实是需要教师步步为营的。为了激发学生在项目化学习中投入探究与深入思考,教师要进行筛选、搭配,使其能紧紧围绕学科核心知识,对于学生来说,教师的引领是一个项目化学习中影响学习效果的关键因素之一。因此,项目化学习的实践过程中,教师要及时评价学生的活动进展。学科项目化的评价包含对学生的成果和过程中的主要实践如报告、倾听等的评价,这样更能体现评价的综合性。

以本项目为例,我前后共组织了三次与评价有关的活动。

第一次围绕“好的团队是怎么样的?”这个议题展开讨论,并对于学生活动开展情况点评,分别从组员分工、完成时间、修改进度、组内贡献等方面对他们的团队协作进行了评价。

第二次是在成果品鉴之前,我组织学生探讨“一本好的连环画应该是怎么样的?”由此修订出一个属于学生的评价量规。内容如下:1.能够把握故事主要情节;2.能够用绘画表达主要情节的重要元素;3.每幅画的文字正确、简洁,并且能表达故事主要内容;4.图画色彩搭配合理、线条流畅美观;5.封面设计要点齐全,美观;6.整体和谐;7.画册设计富有创意。

第三次是学生完成作品后,开展一个连环画品鉴大会,每组组员对本组作品进行一个口头汇报,介绍故事大意、连环画主要内容、过程中的分工情况、作品的进展情况等等。参与评价的人员对其进行一个综合性评价。

“五育融合”评价的难点在于“如何整体评价五育融合的效果”,而不是孤立地评价某育成效。此项目化学习的评价机制为破解这个难点提供了一个思考路径。

综上所述,项目化学习具有足够的张力,拓展和深化学生的思维,同时把握住关键的知识点。项目化学习能够助推“五育融合”理念的有效落实,帮助我们回归教育的初衷,以始为终,培养“德智体美劳”全面发展的建设者和接班人。