数据驱动下小学数学个性化学习的实践与探索

作者: 钮懿斐本案例中涉及的执教学生为本校四年级学生。案例选取了实验教材补充内容“中位数和众数”,在课标中位于第三学段,是沪教版八年级第二学期的内容。将其放到小学四年级第二学期进行研究,主要是考虑到未来社会需要的是具备良好的信息素养的人才,而统计素养的提高需要统计量的支持。小学阶段学习的统计量只有平均数,但学生在日常生活中早已用到了“众数”“中位数”的概念。儿童的发展已经走到了教学的前面。学生对新统计量有着现实需求,这也是学校数学课程教学优化的方向之一。

本研究在学习技术(CTCL)范式下进行,以精准学情分析为起点进行教学设计,以精准推送为目标进行资源设计,以人机协同方式开展教学实施。

一、精准分析:数据赋能教学设计

传统教学中,学情分析以群体特征为视角,从认知特点、已有知识经验、学习能力与认知风格等不同方面进行人数占比统计。考虑到小学阶段的儿童在认知特点、学习能力上短期属于较为稳定的状态,而学习风格尚处于发展阶段,可能存在倾向但并不一定趋于某一种稳固的状态,故从认知起点分析。

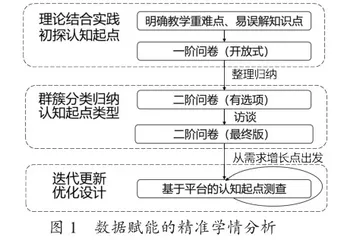

精准学情分析有三阶段(见图1):

(一)第一阶段:理论结合实践初探认知起点

第一轮研究,在大量阅读文献和提炼实践经验的基础上,明确教学目标、重难点以及学生易产生误解的知识点。

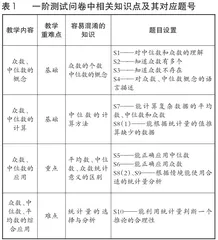

由此设计开放式的一阶问卷进行调查,共10题,发放于本集团A校五(1)—五(3)班,测查人数共125人。相关知识点及对应题号情况如表1所示。问卷不仅要求学生选答案,而且要填原因。

(二)第二阶段:群簇分类归纳认知起点类型

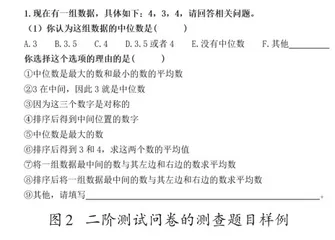

收集一阶问卷对学生的回答进行分析,发现他们的理解虽是个体的认识,但偏差的理解是群簇的、可分类的。归纳原因形成有选项的二阶问卷(见图2)。随后进行二阶问卷测查,测查人数为200人,测查对象是集团A校五(4)—五(7)班以及我校四年级对照组。

结合访谈,修改问卷将最终版发放给实验组。考虑到测查后对应推送的个性化学习资源是针对新授环节的,测查内容聚焦到概念,题数由10个精简到3个。课前确认每位学生的认知起点(见表2)。

(三)第三阶段:迭代更新优化流程

在前一轮研究的基础上,本轮将认知起点测查由课前转为课中,以检测学生对新授环节的掌握情况。这样既利用了第一轮研究的数据、模式和成果,又简化了操作流程。本课学习的是“中位数和众数”,新授后进行认知起点测查是对教学的一次反馈,相较于课前测查更实时、更精准。

精准的学情分析是个性化学习的有效保障。相比传统教学中基于经验的学情分析,用实证的方法来挖掘学生认知起点更精准、更有效。这也为个性化资源的推送和后续教学实施打好基础。

二、精准推送:数据赋能资源设计

个性化学习以精准学情分析为起点,以达成学习目标为终点。为保障教学实施的效果和效率,在精准学情分析后应依据不同的认知起点类型进行学习路径设计与学习资源设计。

(一)基于精准学情分析的学习资源设计

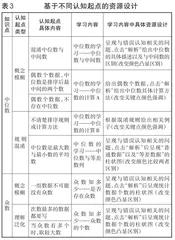

根据知识可视化理论、认知冲突理论和视觉心理理论,本研究针对每种认知起点类型进行学习资源设计,如表3所示。

在资源内容设计上,针对概念的问题,一般会引发认知冲突;针对规则的问题,则采取例规法。以中位数“概念模糊”类学习资源设计为例。“中位数与中间数”是概念学习。首先,呈现一组数据和对应的柱状图,提问:中位数是否是最中间的数?然后对该组数据进行排序并出示排序后的柱状图,提问:数据不变、位置变了,中位数变吗?最后,给出中位数的具体描述以及与中间数的区别。“中位数的计算A”是规则学习:给出多组偶数个数据及对应的中位数,而后出示计算方法,明晰规则。

在练习资源设计上,虽然这两类都是关于中位数,但由于认知起点不同,练习资源也是不同的。在每一题测试后都配置了对应的正确答案和题目解析,以帮助学生形成正确的概念、掌握算法。

(二)基于精准学情分析的学习路径设计

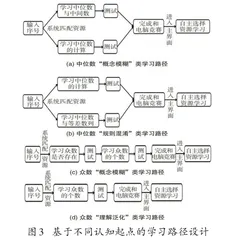

学生的认知起点不同,学习路径也有所不同。图3是针对新授环节后学生自主学习的路径。

六种认知起点类型对应六条学习路径。左边是不同的部分,也就是上文提及的学习资源和练习资源。考虑到每位同学自主学习的速度是不同的,在针对性的学习和练习后,特别设计了一致的“和电脑竞赛”环节。结束后,系统会反馈结果。然后出现主界面,呈现完整的知识结构和学习资源,学生可根据兴趣自主选择。基本学习路径为:输入序号—学习资源—练习资源—电脑竞赛—自主选择资源学习。

(三)个性化学习支持系统的设计

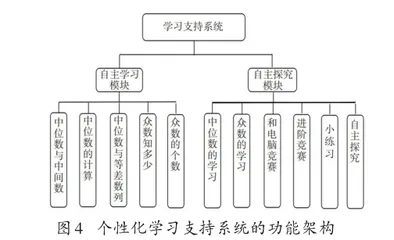

个性化学习支持系统是个性化学习的技术保障。系统从学生序号开始,匹配认知起点类型,推送相应的学习资源,产生对应的学习路径,最终实现一人一方案。学习支持系统的功能架构如图4所示。

自主学习模块是针对精准学情分析的个性化推送。自主探究模块则是学生可自行选择进行学习的,共有六部分,前五个部分都是关于针对性学习后的检测、反馈与巩固;“自主探究”部分是针对后续教学环节的,探究如何在具体生活情境下,选用合适的统计量进行分析,通过技术提供相应的分析过程帮助学生有效分析。

三、人机协同:数据赋能教学实施

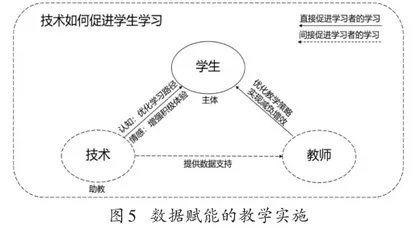

人机协同的教学组织形式使技术现实下的产物成为学习者的助教,为教学实施赋予按需协同认知融合等能力(如图5所示)。

(一)面向学生,优化学习路径

新授后的自主学习是为了纠正认知偏差。学生进行认知起点测查,系统根据类型推送不同的学习资源。学生可按自己的速度学习。学有余力的学生还有练习资源可以进行挑战。技术的产物就像一名助教,从认知上帮助学生优化学习路径。

(二)面向教师,提供数据支持

自主学习后设置了统一的线上练习环节以反映刚才个性化学习的效果。依靠网络和平台即时反馈答题情况,为教师后续调整教学、答疑解惑提供数据支持。

(三)张弛有度,增强积极体验

技术的产物增强学生积极的情感体验。自主探究环节先让学生独立思考,后在平板电脑上根据资源进一步学习,最后全班讨论。这样处理给学生充分的时间思考,也让学生能通过自主学习完善想法,还保障了后续讨论的有效性,增强了积极体验。

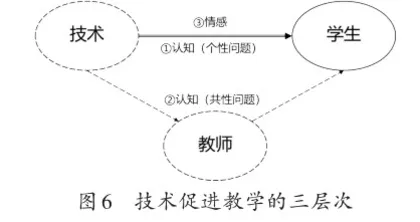

(四)技术促进教学的三层次

技术需要到达教师力所不及之处。三次技术的介入,前两次更多的是关注学生在认知方面的发展。第一次是面向学生推送资源,解决的是个性问题;第二次是面向教师提供数据,解决的是共性问题。这两次,平台经历了收集数据、处理数据、呈现数据的过程,这是单凭人力无法短时、高效完成的。第三次技术的介入,更多的是关注学生的情感参与,激发学生的自我效能感(如图6所示)。

四、数据赋能教学的成效

人机协同下,技术在处理数据方面有着明显优势。数据赋能教学在提高学业成绩、满足学生认知和情感方面的需求、激发教师自我效能感等方面都有着一定效果。

(一)研究先行,数据驱动下的个性化学习是有效的

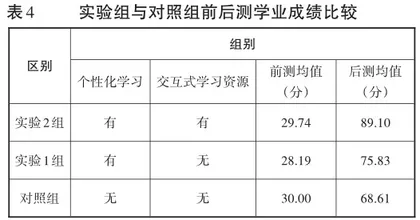

如表4所示,从学生学习的角度来看,其结果显示三组在前测均无显著性差异。后测中,实验1组和对照组存在显著性差异,说明个性化学习是有效的。实验2组和实验1组存在显著性差异,说明使用交互式的个性化学习资源效果更好。同时也说明,在四年级进行这种程度的中位数、众数学习是可行的。

注:实验1组、对照组前测P=0.752>0.05两组成绩无显著性差异;实验1组、对照组后测P=0.029<0.05两组成绩存在显著性差异。实验2组、实验1组前测P=0.790>0.05两组成绩无显著性差异;实验2组、实验1组后测P=0.000<0.05两组成绩存在极其显著性差异。

(二)走出困境,技术激发教师自我效能感

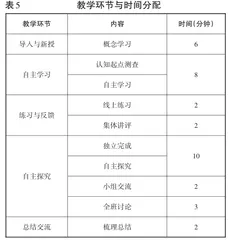

通过表5数据可知,对于教师,数据赋能课堂提高了课堂效率,让教师有更多的精力去关注生成性的问题。一节课35分钟,学生自主学习与交流的时间有22分钟,教师面向集体进行教学活动的时间仅占13分钟。在技术的帮助下,教师能进行更具有创造力的教学任务,自我效能感得到提升。结构化的教学流程,让教师清晰地了解哪些问题是需要应对的,应用成本小,还有着较高的收益。