论“时习”思想的基本内涵(下)

作者: 陈军以下从语文学科角度,谈谈我对“习”论的教育学理解。

“学而时习之”中的“习”,历来有不同解释,这里不作罗列,一般的说法是“温习”的意思,全句的意思就是:学了,并且时时去温习。

“习”,究竟是不是就当“温习”讲,值得辨析。

研究“习”之前,先要研究“学”。依《说文》,“学”是“觉悟”的意思;刘宝楠也说:“以觉悟未知也。”觉悟,是指心理反应;思想开窍,思维也发生变化。这些“反应”“开窍”“变化”,都不是指数量上的,而是指性质上的。发生“质变”,又不是单靠认知,而要靠多种途径、多种方法来促成。因此,“学”涉及书本认知,也涉及行为实践,内涵与外延是丰富多样的。这样说来,与“学”相联系的“习”,也必然有其丰富而多样的内涵与外延。刘宝楠说“习,学也”,是有道理的。

然而“习”自有其本身的意义。《说文》:“习,鸟数飞也。”羽翅上下不断地飞动,这自然是中国先人造“习”这个字的会意所在。由此可见,“习”的本质是“行”,而且是重复式的“行”;“温习”是重复式的“行”中的应有之义,但过于褊狭。因此,杨伯峻在《论语译注》中特地对“习”进行了较为详细的注疏。他说,习,在古书中还有“实习”“演习”的意义,如《礼记·射义》中的“习礼乐”“习射”。《史记·孔子世家》说“孔子去曹适宋,与弟子习礼大树下”,这一句“习”字就是“演习”的意思。孔子所讲的功课,一般都和当时的社会生活和政治生活密切结合,像“礼”(各种仪节)、“乐”(音乐)、“射”(射箭)、“御”(驾车)这些,尤其非演习、实习不可。

古今教学论,都强调“知”“行”结合。如果把“习”只看作是“温习”,还处在“知”的范围之内,不过是重复认知的一种行为而已;而把“习”既看作是“知”中的具体行为,又看作是“行”中的行为方式,那么,“习”的教学论意义就十分深广了。事实上,“习”,在中国教育思想、心理思想的平台上占有很重要的地位。近人高觉敷把“性习”和“天人”“人禽”“形神”“知行”看作是中国古代教育心理思想的“基本特点”。孔子说“性相近也,习相远也”(《论语·阳货》);孟子说“人不可不谨所习”,主张以“习”保持并发展其赤子之心;后来明人王廷相和王夫之都强调“习与性成”,如“诸凡万事万物之知,皆因习因悟因过因疑而然”(王廷相《雅述》上);“养其习于童蒙,则作圣之基立于此”(王夫之《俟解》)。尤其是清人颜元关于“习”的教学论述与实践更具有哲学意义下的“教”的智慧,值得借鉴。总之,“习之于人大矣。”在中国思想家、教育家那里,“习”是一个哲学命题,包含了世界观和实践论的基本内容。我们现在研究“习”的教学论意义可由此吸取思想营养,但要具体化,要针对和切合具体的教学实际。

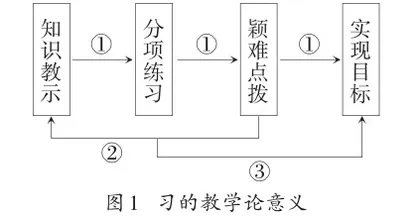

“习”,作为一般的实践活动方式,多种多样,而且其过程也因人而异。如果从教学方面考察,其过程则是基本一致的,因为教学毕竟不同于人们从事的一般实践活动,它有统一的目标、严格的规范和运行之序。我试着以图示来揭示“习”的教学论意义,如图1所示。

第一,今天的“习”就是通常所说的“练习”“训练”,这是我们讨论的前提。这样的“习”在过程上包括四个环节,即“知识教示”“分项练习”“疑难点拨”和“实现目标”。其中“知识教示”和“疑难点拨”,主要是教师的教学活动;“分项训练”是学生的实践活动;教师和学生在练习过程中都发挥作用,相互配合,步调一致,形成合力,最后就能完成练习的任务——实现目标。

第二,所谓“知识教示”,包括两层内容:一是给知识;二是做教示。任何实践活动都离不开知识的指导,教学生学习更是如此。一方面,学生的学习就是为了获取知识,不给知识,就谈不上教学;另一方面,教学生学习是为了发展智力、培养能力,而智力的生成和能力的发展包含着很重要的认知因素,如记忆力就是智力基础,没有充分的认知条件和认知积累,就谈不上记忆力的发展,也就谈不上智力的培育。培养能力也是这样,能力由知识转化而来,没有知识,谈何转化?因此,我一直认为,让学生做练习,首先要给相关的知识,使学生有所凭借。当前,就语文教材里的“知识”,不少人提出了质疑,有的合理,有的则要予以警惕。过于烦琐、无关紧要的知识是应该精简掉的,不必求得一个完整的体系。但是否定知识的力量,以文本论者自居,另选“新文”让学生自读,从而否定“课文”“课”的含义,显然又走到了另一个极端。如“语法”,毕竟是语言的法则,尽管对于有些汉语语法,大学教授们依然争论不休,但对于最基本的东西大家的看法还是一致的,为什么不能让学生掌握呢?死记固然不可,但运用“法则”,提高应用效率又有什么不对呢?再说“教示”。“教示”又是什么意思呢?教者,诲也,告知也;示者,指示,指点,示范也。一方面,知识形成的过程,对学生有教示作用;另一方面,就是教师用知识来指导学生练习并作出适当的有效的示范。学游泳,既要讲游泳知识,又要下水作示范,然后教学生练习。学习之理亦然。一般情况下,知识不能代替教示。知识是实践而得的,是静态的东西;只有边讲知识边依据知识作出示范,知识才会“活”起来,也才能真正对学生有指导作用。因此,我主张把知识和教示合并起来。失之前者,教示就空;失之后者,知识就死。两者共同发挥作用,才合乎教学之“理”,也才能收到实效。

第三,所谓“分项练习”,是指在训练中要使练习内容分解开来,然后由“分解”转到“综合”,做到分项训练与综合训练相结合。当前,关于语文练习的问题争议很大,基本形成了一个主导意见,就是综合练习要突出,完整把握文章整体化的“大题”要突出,以此来反对、取消支离破碎的“题目”。这个指导思想当然是正确的,但是也要看到问题的另一面,即综合解决问题往往是从分项解决问题入手的。例如,分析孔乙己这一人物形象,这可以算得上是一个综合性、研究性的论题了吧?大多数的初中学生如何顺利解决这个问题呢?必然要从一些与人物形象密切相关的小问题上着手,否则,泛泛而论,就没有意义了。我认为,问题的关键不在于“问题”形态上的大小,而在于若干“问题”之间是否具有内在的严密的逻辑关系。在这一点上,语文练习设计要向理科练习设计学习。我们知道,分项训练与综合训练相结合,是由能力形成的过程及其规律决定的。分项训练旨在训练技能,综合训练则在于能力的形成与提高。技能与能力不是一回事。技能,是指完成一定任务的活动方式,而能力则是顺利完成活动任务的个性特征。能力是形成某些技能的前提,如记忆能力,是人们从事任何活动所不可缺少的,也是技能形成的必备条件。反之,技能的形成又促进各种能力的发展。学生学习的各种知识,不能直接转化为能力,只有把知识运用到实践中去,经过形成技能的环节,才可能形成作为个性心理特征的能力。正因为技能是知识转化为能力的中间环节,所以训练技能的单项练习是不可缺少的。单项→综合→再单项→再综合……如此循环往复,互相协作,才可望收到练习的切实之功。

第四,关于“疑难点拨”和“实现目标”。所谓“疑难点拨”,是指当学生的练习遇到障碍、发生困难时,教师不失时机地加以点拨,帮助学生顺利地“练习”下去,这是教法问题。所谓“实现目标”,我认为至少包括两个方面:一是某一则“练习”与彼“练习”相互融通、相互配合所共同取得的结果,这也是我们思考的“练习双结果论”;二是某一则“练习”自身求得的结果。这两个“结果”都是指向某一课文的学习要求或某一单元的教学要求而言的。第二个“练习结果”求得好,必然有益于第一个“练习结果”的求得。以一篇课文的教学为例,课文后可分列三至五个“练习”,既然分列若干“练习”,就必然有若干个不同的“结果”。因为“练习”的内容、层次、角度、目的是不一样的。三至五个“练习”,又都从不同方面指向课文学习的总体要求和目标;只有这三至五个练习都完成得较好了,课文学习的总体目标才能得以实现。

习,练习、训练,在不同学科中,针对不同学生的实际,虽然教学论定义一致,但侧重点必然有所不同。在语文学科教学中,其基本特点应该是怎样的呢?以下针对当前的一些认识误区谈谈我个人的看法。

第一,重复式特点值得珍视。说到练习、训练,人们十分重视典型性、序列性。所谓典型性,就是指练习具有以一当十、举一反三的品质。所谓序列性,就复杂了。序列,从形态上讲,是线型的;依照线型去认知果真科学吗?不一定。认识的全过程,当然是步步登楼式的;但在这个过程中,又不完全是上了一级台阶就置下一个台阶于不顾,恐怕多半是走三步退一步的,这是由语文学科的性质特点决定的。特别是在基础教育过程中,各门学科的教学都应深谙这一原理。大而言之,“基础教育本身不仅仅是目的,它是终身学习和人类发展的基础;”小而言之,学科训练,完全是为了终身学习进行“准备”,打下基础;再小而言之,语文训练,是为学生可持续性发展学力进行导向和奠基。有经验的教师说:“教过了,不等于教会了。”就是用经验式的质朴语言对这一道理的简明揭示。我们现在讲提高课堂教学效率,一节课一节课地教下去,下一节课不大注意对上一节课的重复、联系、回扣了,认为这些做法是浪费时间,恐怕要加以科学审视。其实,典型性与反复性是密不可分的。典型性,是就例子能否代表一般而言,能否具有普遍指导意义;反复性,是就教学能否反复训练这一典型个例而言,能否具有反复训练的特殊意义。两“性”内涵不同,但结合好了,典型性意义也就能真正发挥了。孔子说“举一隅而不以三隅反,则不复也”,大有深意,意思是要特别看重学生的智力基础和认知水平,这是启发的前提;举了“一隅”,很典型,但学生反“三隅”做不到,怎么办?不能再强行“启发”,只能“不复”。“不复”,就没有作为了吗?不是,要回到前期教学上来,或进行认知基础的铺垫;或进行追求心理的激活;或进行认知情境的创设;或进行知识上的补缺补差,等等。只有进行了这样一些的反复,再进行“启发”,才能收到实效。当然,练习的反复有火候问题,要做到恰到好处、恰如其分,这是一种艺术境界,正如典型性属于科学境界一样,须追求不止。

第二,要慎待练习凭借对象的“现代性”。语文学科训练凭借的对象是课文。对于课文,当前的争议很激烈,普遍认为语文课文“现代性”特点不突出、不鲜明。有些课文,确实陈旧了,必须更换;当代经典也确乎不少,必须选用。但是,选用了当代作品就有了“现代性”特点了吗?不一定。怎样认识“现代性”?我认为,“现代性”不是以时间为标志,而是以时代作用为标志。如果以时间为标志,那么过去的作品都没有时代感,课文只好选“早报”“晚报”上的作品了。那文言诗文不是全部都要删掉了吗?显然“现代性”的本质特点不是这样的,它不排斥当代作品的时代作用,也看重能够发挥“古为今用”功能的典范之作对于培养当代青少年文化素质的巨大价值。从训练目的和致力点上讲,要挖掘课文中现代教育需要的潜在价值。以韩愈《师说》的训练设计为例,如果停留在“文章写了什么”这一层面上,训练就没有多少意义,因为关于“师”的问题讨论,现代文章比韩愈讲得更好。如果从韩愈的眼光和反叛勇气上看,阅读训练的意义就具有了“现代性”。一是文章表现了极大的反思勇气和强烈的反抗精神;二是文章气足语壮,如同大海,其语言气势与内容组织都鲜明地表现了作者的“勇气”和“精神”。这便是我们21世纪的学生学习8世纪作品的价值所在。历史是一条延续不断的河流,凡被后人称作经典的作品都是最具现代性的作品,否则,“经典”的意义又从何谈起?语文不是以知识传授为主的学科,它是以民族文化、民族思维、民族语言的教育为己任的,有相当的稳定性。

第三,要拓展语文练习的广阔平台。练习不完全等同于“温习”,就学生的学习而言,至少在拓展平台上要注意几点:其一,练习的方向指引。练习,是一种行动;行动有目标才有意义。因此,对于学生的练习,事先必须有一个预定和、十分具体切实的目标。既要有认知上的目标,又要有能力发展上的层级目标,还要有心理和习惯上的养成目标。当前有一种反科学化现象,就是轻视甚至指责语文训练目标,认为目标细化了,就是肢解课文了。有一种说法叫“大而化之”,意思是一篇优秀作品不要多讲,还是让学生涵泳、品味、领悟为好。这个观点看起来没有什么不对,因为一个语文能力强的人读文章,基本上是这样的,但是,从“以学生为本”的角度为学生着想,就要纠正了。学生是正处在基础学习阶段中的人。学生处于基础学习阶段,入规入矩总是必要的;既入规入矩,那就要把“涵泳、品味、领悟”的过程、程序、层级、项目、方法等分开来一一加以研究、定位、落实,使学生在有“指导”的情境下学习。其二,以练习方式的变革,促进学习方式的变革。现代社会是信息化社会,是效率社会。效率与方法往往构成因果关系,不同的方式,就有可能导致效率值大不一样。传统的训练方式,以“温习”为主,所谓“温故而知新”,现在依然有用。除此以外,就现代社会对人的素质要求上看,理应还有更新更切合需要的练习方式,如以语文研究性学习为基本特征的质疑、探究、发散、聚合等方式。质疑,是在比较的情境下的一种发现;探究,是在基本认定的心理下的一种溯源;发散,是在思维张力激活情境下的开放性思考;聚合,是在占有大量材料的基础上的整理与归纳。这种练习方式相辅相成、互为交叉、彼此沟通、共同运作,对于提高语文学习效率当是十分必要的。