指导再度探究,推进个体学习

作者: 刘玉惠一、研究背景

课程标准指出:“数学课程应致力于实现义务教育阶段的培养目标,要面向全体学生,适应学生个性发展的需要,使得人人都能获得良好的数学教育,不同的人在数学上得到不同的发展。”

统一教学过程中,师生的互动一般是教师和思维活动较高的学生之间的互动,是高于学生的平均水平的,水平低的学生的认知水平被迫拔高了,大部分学生还是跟不上探究进度的。因此,笔者提出了两次探究,要放慢学的过程,让每一位学生都去思考。第一次探究旨在了解学习起点。第一次探究后,适度的指导使学生行进深度思考。第二次探究的目的是促使学生深度思考。二次探究后的指导旨在解决学生两次探究下来解决不了的问题,从而促进个体学习。

二、《周长》教学背景及其前期调研

(一)教材分析

《周长》是沪教版三年级第二学期第六单元《几何小实践》的内容。本内容是学生在认识了三角形、长方形、正方形、正多边形等平面图形的基础上展开的,是后面学习长方形、正方形的周长计算方法的基础与关键。如果学生对周长没有清晰而正确的理解,必将为后面进一步学习周长的计算埋下隐患。《周长》的第一课时,三年级学生关于周长问题的理解能够与已有认知“长度”联系起来,但很少能深入到“一周”的长度。

(二)学情调查

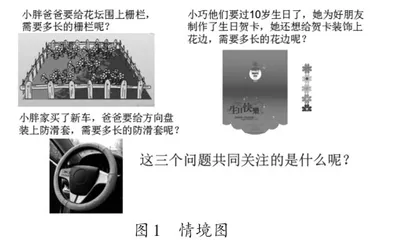

本节课的授课对象是三年级的学生。“周长”对于这个学段的学生来说是一个全新的几何概念,学生对于理解“平面图形一周的长度叫周长”会有一定的难度。为此,笔者进行了一次学情调查。如图1所示,笔者设计了一组情境,提了一个核心问题。

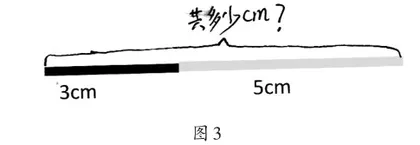

设计问题的目的是看学生是否能表达出“它们共同关注的是一周的长度”。表1是学生的作答情况:

通过表1的调查结果来看,有些学生能关注到这三个问题是在研究“长度问题”,学生关于周长问题的理解能够与已有认知“长度”联系起来,但很少能深入到“一周”的长度。有些学生能发现这三个问题共同关注的是“周长”,这些学生可能学习或接触过,或者只知道“周长”这个词。有些同学能感悟到这三个问题共同关注的是“图形一周的长度”,但不能很好地用文字进行表述。个别同学思考方向错误,和之前学过的面积相混淆。为此,本课例具有指导再度探究的研究空间,“如何通过适度指导引导学生能突破已有认知,对新的情境有更深度的有效探究”成为课例研究的关键。

(三)研究思路

教师往往会通过高频次的问答,带着学生经历由一个个直观情境去获得“周长”的概念,并强化学生的规范表述。这可能会使学生对概念的理解仅是停留在感知层面,可能会掩盖概念的本质属性。因此,本节课主要引导学生经历概念形成的过程中,通过关注周长概念的核心要素以及训练点,并通过有效的教学设计帮助学生深化理解概念。教学过程设计了“情境中感知周长”“操作中体验周长”“应用中领悟周长”等三大环节,尽可能多地暴露学生此类概念学习中的不同的思维过程,同时加强对学生语言表达规范的培养,帮助学生形成严谨、完整、深刻的概念认识。整个过程研究的重点在于“适度指导、二次探究”,使学习在学生个体上得以真正地发生与发展。

三、《周长》教学活动的基本过程与片段解析

(一)情境中感知周长

第一次探究:

给出三个情境,问这三个问题共同关注的是什么。

师:有的同学已经有想法了,请把你的思考写在“我的第一次思考”里。

学生进行独立思考。

第一次指导:

通过学生的第一次探究,了解到学生主要呈现的资源有:关注的是长度问题;一共需要多长;物体边的长度;周长问题。已经知道周长的同学先将其搁置,好让大部分学生进行进一步思考,旨在让学生通过自己的发现去习得知识。如果一开始就把“周长”拿出来的话,大部分学生就是通过“听”习得的,而不是通过自己的发现习得的。因此,交流反馈时要将学生发现的长度问题与求线段的长度问题进行比较,进行适度的指导,促使学生产生认知冲突,进一步完善自己的思考和表达。

课堂实录:

师:有的同学认为这三个问题共同关注的是长度问题。(出示图2。)

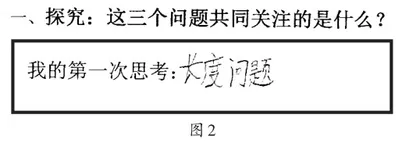

师:已知蓝色纸条长3厘米,黄色纸条长5厘米,蓝色纸条和黄色纸条一共长多少厘米?这个问题也是求长度问题,前面三个问题求长度问题和这个求长度问题是一回事吗?(出示图3。)

生:(齐答)不是。

师:还有的同学写的是“它们一共需要多长”,想一想和刚才的有什么区别。(出示图4。)

师:还有的同学写的是“我觉得这三个问题都是在问这些物体的边的长度”。(出示图5。)

第二次探究:

通过第一次的交流反馈,使学生有了进一步的思考。

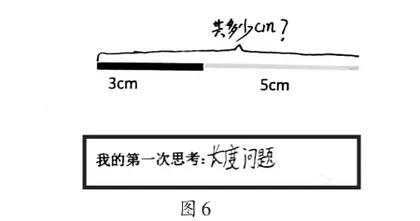

师:我们那三个问题到底是求怎样的长度问题?请你再思考下,写在“我的第二次思考”里。(出示图6。)

学生进行独立思考。

过程推进:

在学生完成第二次独立思考后,让学生进行小组交流、讨论,并进行自我反思,学生在合作交流学习的过程中产生思维碰撞,从而达到增强学生探究性学习效果的目标。每个学生在合作交流中,通过倾听他人意见及时调整自己的思维,并将思维引向深入。引导学生在合作交流中学会探究性学习,进一步深化对这个问题的认识和理解。

师:这三个问题到底是求怎样的长度问题?请在小组内讨论下。请你思考,你的第二次思考和第一次思考相比较,做了怎样的改进?

学生小组讨论、交流。

第二次指导:

二次探究后的指导旨在解决学生两次探究下来解决不了的问题。

第二次探究后的交流讨论:

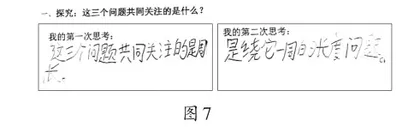

师:有的同学是这样想的,谁看懂了,谁来说一下?(出示图7。)

生:这三个问题求的是绕图形一周的长度。

师:你们理解了吗?

生:理解了。

师小结:这三个问题关注的都是一周的长度问题。

师:回到初始的情境,这里一周的长度分别是指谁一周的长度?

生:花坛一周的长度、方向盘一周的长度、生日贺卡一周的长度。

师:由于生活中研究一周长度的问题比较多,为了今后使用和讨论的方便,你能给图形一周的长度取个简洁的名字吗?你觉得可以叫什么呢?

生:周长。

师:为什么起名叫周长呢?谁可以说说你的理由。

生:“周”就是“图形一周”的简称,“长”是“长度”的简称,所以,就取名叫“周长”。

师:板书(图8),你们可真了不起,通过自己的探究掌握了又一个新的几何概念——周长。

师:回到初始的情境,这三个问题实际上是求什么呢?

生:周长。

(二)操作中体验周长

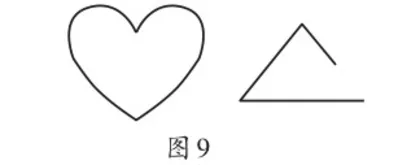

1.辨一辨,下列图形是否有周长?

感悟只有封闭图形才有周长。

2.描一描,描下长方体中的周长。

在立体中理解周长,拓展学生对周长的认识。

3.跟进练习

(1)选一选

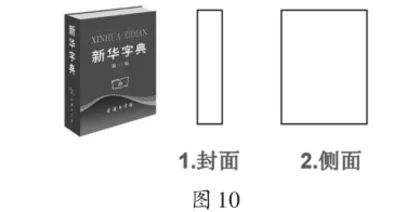

这是从字典中描下某个面的周长,请你判断下它们分别是哪个面的周长?

(2)议一议

小胖说这是课桌的周长,你同意吗?

此题旨在让学生明晰周长是在平面中,应该说是课桌桌面的周长。

(三)应用中领悟周长

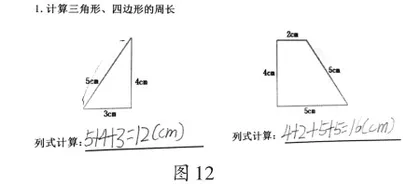

在应用中让学生进一步体验周长含义。图12中第一道题目练习是一道基础练习,目的是让学生在计算中领悟周长的含义。

师:为什么三角形的周长这样求呢?

生:因为求三角形的周长就要把三条边的长度加起来。

师:你能上来指一指三角形的周长吗?

学生上台演示。

师:求三角形的周长就是求三条边长度的总和。

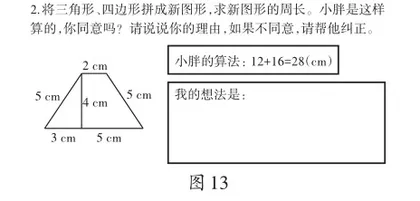

第二道练习题目是一道辨析练习,目的是让学生在解决问题中明晰周长是指图形外围一周的长度,与里面的边长没关系。

学生独立完成图13所示练习。

师:有的同学已经完成了,完成的同学想一想,你还能想出其他的方法求这个图形的周长吗?

交流反馈:

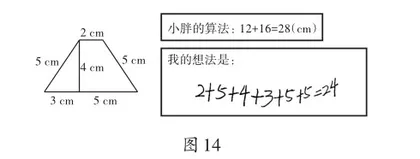

师:有的同学是这样想的(见图14),你同意吗?你有什么想说的?

生1:他没有表明自己的观点,同意还是不同意,也没有说理由。

师:哦,是的,要认真读题目,要先表明自己的观点,也要说说自己的理由。

生2:他把中间那条边长也加上去了,不应该加,因为周长是指图形一周的长度,只能算外边边长的总和。

师:你表述得真清晰、真完整,很好地理解了周长的含义。

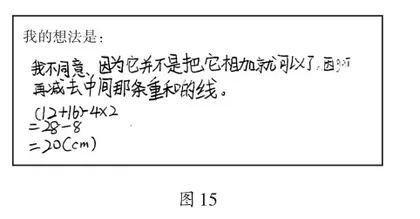

师:我们看看这位同学写的,你看懂了吗?(见图15)

生:看懂了,要把中间的线减去两次。

师:嗯,这位同学的思路是对的,谁可以把他的语言再完善一下?

生:我不同意。因为,这个新图形的周长并不是把三角形的周长和四边形的周长相加就可以了,应该减去两次中间那条线的边长。

师:你说得真不错,我们不仅要思路清晰,还要表达清晰、完整。周长是指图形一周的长度,中间的那条线不属于图形的边线,所以不能算中间那条线。

师:这位同学除了在小胖的基础上修改求新图形的周长外,还写了一种方法,你能看懂吗(见图16)?