近年高考中的世界上古史试题分析及教学对策

作者: 何媛晖

部编版《中外历史纲要(下)》前5课讲述世界古代史,“由于世界古代文明的时间和空间都比较遥远,不管是地理上还是文化上都相对割裂”;[1]因此,这部分内容无论是对中学教师,还是对高中学生而言,都是巨大的挑战。

因长期讲授高三历史,遵循以考促学、以评促教的常规思路,笔者经常研读近年高考历史试题,并仿制模拟试题,以供学生练习,检查教学效果。其中,对教学难度较大的世界古代史部分,倾注心力尤多。本文拟就此谈几点粗浅的教学心得,恳请广大同行批评指正。

一、紧扣课标,聚焦高考

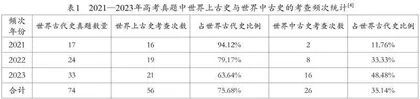

现行高中历史课标强调,中学生应充分认识古代世界各区域文明的多元面貌;[2]因此,引导学生认识并讨论世界古代文明发展的多元特性,是高三复习教学重点。[3]课标要求学生通过了解世界历史发展的多样性,拓宽文化视野,学会理解并尊重世界各国、各地区的文化传统,逐步树立开放的国际意识。这一要求,在近年高考历史试题中也有相应的体现(见表1)。

据表1不难发现,在近年来高考真题对世界古代史的考查中,世界上古史是考查重点。进一步梳理世界上古史的考点分布,[5]我们发现近三年高考历史试题,对古希腊罗马部分的考查比例,又总体上高于对其他地区的考查。虽然随着新课程、新高考的实行,2023年高考历史真题中关于古代亚洲、非洲和美洲等新增内容的比例明显上升,但对古希腊罗马考查的绝对数量仍然较多,所以依然属于高频考点(见表2)。下面笔者将进一步分析高考真题中古希腊罗马史的考查特点。

二、加强专项训练,培养历史思维

(一)审辩思维教学

从统计情况看,部分高考真题对于考生的历史思维水平要求很高,学生须具备较强的审辩思维能力,方能从容应对。譬如:

例:(2013全国Ⅱ卷,32)公元前340年,雅典一下层女子因亵渎神灵被控犯罪,按法律当处死。辩护人用动情的言辞质问:“难道你们忍心让这位阿芙罗狄特(古希腊美丽女神)的弟子香消玉殒吗?”这打动了陪审团。经投票,陪审法庭判其无罪。这反映出在古代雅典(A)

A.民主原则贯穿司法过程

B.妇女享有广泛政治权利

C.法律注重保护平民权益

D.司法审判缺乏严格程序

该题创设了一个极具创新性的情境,即雅典陪审法庭关于一下层女子被控亵渎神灵一案的庭审现场。答卷中,很多学生未能运用审辩式思维去思考、推导,认为该案的判决过程主观随意性强,最终判决结果也并不公正,因而得出司法审判缺乏严格程序的结论。但仔细梳理题干,可以提取出“辩护人”“陪审团”“经投票”等关键信息,据此可推论,该案的司法过程遵循了雅典陪审法庭的民主原则,不仅未违背司法程序,反而体现了雅典司法的程序正义,从而排除D项。可见,严谨的、审辩的思维品质,是考查重点。

针对高考历史试题考核学生审辨思维能力的现状,我们设计了相应的复习专题。基本步骤是,先通过提问引发学生的认知冲突,将学生引入质疑的轨道,再引导分析讨论,允许学生大胆质疑;接着,进入史料研讨环节,鼓励学生小心求证;最后,作好总结归纳,引导学生反思求知之难。通过审辨教学有利于提高学生的学习积极性,促进学生思维整体的发展,最终落实学科核心素养。[7]譬如,在进行“古代雅典民主政治”一轮复习时,我们利用“苏格拉底之死”的一则材料(略),设计了如下问题:

问题1:陪审法庭判处苏格拉底死罪的依据是什么?

问题2:该案的判决是否合理?证据是否充分?

问题3:通过该案进一步分析雅典民主政治有何弊端。

设计意图:首先提供材料为学生创设学习情境,再通过循序渐进提问,适时追问,引导学生积极发现问题、大胆提出质疑、仔细辨明逻辑、认真推导求证、做好总结反思。帮助学生养成良好的学习习惯,促进学生审辩式思维的培养和运用。

(二)历史比较教学

从学术上讲,比较研究是通过它者认识自我,以比较的方式寻求与它者的差异与同一中阐明自我的本质。[8]这种思路,高考命题中也有体现。历年高考主观题关于古希腊罗马史的考查,往往涉及历史比较。譬如,2020年全国Ⅲ卷41题,比较西周时期的都城和古希腊城邦二者各自的特点与历史条件;2021年全国乙卷41题,比较希罗多德和司马迁作为历史学家的异同点。可见,开展历史比较专题练习,以培养学生的历史比较思维,是必要的。

通常,需要提示学生可供比较的若干维度:第一,从横向空间角度出发,进行不同民族、地域、国家的历史比较;第二,从纵向时间观念出发,进行不同时期、不同历史阶段、不同发展层次的历史现象的比较;第三,从宏观角度,对不同的历史现象进行贯通的或高度概括的比较;第四,从微观角度,对各种特殊的历史现象进行具体的比较。[9]

笔者在进行“古希腊罗马”一轮复习时,设计了如下比较的专题练习(答案略):

1.古希腊城邦与西周诸侯国的异同;

2.苏格拉底与孔子思想的异同及其历史背景;

3.古代中西法学的差异及其原因。

三、综合示例

《课程标准》指出,在课程实施方面,要进一步改进教学方式、学习方式和评价机制,将教、学、评有机结合。[10]在一轮复习完成了世界上古史的知识梳理(略)之后,我们一般会给学生一些针对性练习,以考查学生在必备知识、关键能力、学科素养与核心价值等方面的状态。在高三复习中,笔者曾命制过如下试题:

材料 孔子提出大同社会,主张个人主动平均财富以稳定社会秩序。孟子秉承“民贵君轻”的思想,认为要得民心首先需要施惠于民,并且尤其关注弱势群体,“谨痒序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。”

柏拉图的社会福利思想旨在通过政治活动让人们变得更善与更快乐,认为在国家中的个人需要在社会上获得他人的帮助。柏拉图认为贪婪是罪恶的根源,为了防止少部分人拥有更多的财产而犯下罪行,他将社会分为三个等级,在第一第二等级中实行财产“公有制”,不允许存在私有财产,以此来实现社会福利的均衡。

——摘编自项亚贤《中西古代福利思想比较》

问题:对比古代中国儒家学派与古希腊柏拉图在社会福利思想方面的异同点。

参考答案:(相同点)都提出了“均富”的理念;都以和谐稳定的社会秩序为目标;都具有人文主义色彩。(不同点)儒家主张自愿性的共产;柏拉图主张实行强制性措施。儒家认为社会福利主要通过自我道德教化来实现;柏拉图认为社会福利主要通过他人帮助来实现。儒家社会福利思想的基础是“民本”思想,是从统治者角度出发;柏拉图的社会福利思想是从个人角度出发。儒家的伦理基础是性善论;柏拉图的伦理基础是性恶论。

该题的设计意图是,通过对比练习,综合考查学生的必备知识(如儒家“仁”、“民本”以及古希腊人文主义思想)、关键能力(如从情境中提取有效信息、准确概括和描述问题涉及的现象及其相互关系的能力)、学科素养(如唯物史观、历史解释等)、核心价值(如关爱弱势群体、维护公共利益、参与人类命运共同体构建等)等。

完成“古代雅典民主政治”一轮复习后,将试题分发给笔者所授的两个班学生。在批阅作业时发现,对于相对简单的知识,如东西方两种福利思想的共同目标,学生能较好地作答(参图1);而对于需要一定思维深度的问题,如二者理论基础的差异、实现手段的不同等方面,学生的作答便有所欠缺,答题术语也欠规范。通过这种具有针对性的专题训练,我们可以及时有效地检验出学生的薄弱之处。

综上所述,在新高考的背景下,古希腊罗马史在世界上古史的考查中仍占有相当重要的地位,应予以重视。对该部分内容的复习,我们注重审辩教学、比较教学,希望通过培养学生的历史思维,提升学生分析、解决问题的能力,让学生考试作答时思维更严谨,论述更全面。

【注释】

[1][3]晏绍祥:《世界古代史应该教什么》,《教育研究与评论(中学教育教学)》2023年第9期。

[2][10]中华人民共和国教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,北京:人民教育出版社,2020年,第15—16、2—3页。

[4]由于部分高考真题同时涉及上古史和中古史,在统计时于两栏各计一次,因此世界上古史与中古史考查次数总和大于世界古代史考查总和。统计的高考真题包括2021—2023年全国甲卷、全国乙卷、全国新课标卷(仅2023年)及上海、浙江、北京、天津、山东、海南、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆共14个省市的高考卷。

[5]中国高考报告学术委员会:《高考试题分析 历史》,北京:现代教育出版社,2023年,第189—208页。

[6]统计方法同表1,见注释[4]。

[7]刘晓莉:《审辩式思维在历史教学中的应用研究》,《新课程》2022年第42期。

[8]刘家和、陈新:《历史比较初论:比较研究的一般逻辑》,《北京师范大学学报(社会科学版)》2005年第5期。

[9]王铎全、李稚勇:《试论开展“比较历史教育学”的研究》,《历史教学问题》1991年第3期。